上班期间适合做什么副业能赚钱还不耽误事?

在格子间里敲击键盘的间隙,当目光从无尽的工作报表中短暂移开,一个念头或许会悄然浮现:如何让这份固定薪水之外,再生出一条稳固的现金流?这种渴望并非出于贪婪,而是一种对未来的审慎规划与个人价值的多维探索。然而,现实总是骨感的,“上班期间”与“搞副业”这两个词组似乎天生就存在着矛盾。真正的挑战在于,如何找到那片微妙的中间地带,实现“赚钱”与“不耽误事”的精妙平衡。这需要的不是一份简单的副业清单,而是一套系统的思维框架、严谨的执行策略与清晰的风险认知。

首先,必须明确一个核心原则:任何在上班不耽误事的副业,其根基都应是“对主业的绝对尊重”。这意味着,副业绝对不能侵占你为雇主创造价值的核心工作时间。理解这一点后,我们需要重新定义“上班期间”这个时间概念。它远不止是朝九晚五的八小时,更包含了通勤路上的冗余、午休后的疲惫时刻、以及工作中任务切换间的碎片化空隙。真正高效的副业玩家,懂得如何利用这些被大多数人忽略的“暗时间”。这就引出了第一个关键能力:利用碎片时间搞副业的精细化管理能力。你需要审视自己的工作节奏,将一天切分成不同的时间模块,识别出那些可以被高效利用的“时间块”。例如,午休的一小时,可以用来构思一篇文案的框架;地铁上的四十分钟,足以完成几份在线问卷或剪辑一段短视频。这种对时间颗粒度的精细化掌控,是副业成功而不影响主业的首要前提。

接下来,我们聚焦于副业的具体形态。什么样的适合上班族的线上副业?答案并非一成不变,它高度依赖于你的专业技能、兴趣爱好以及可投入的资源。我们可以将其大致归为三类。第一类是“知识技能变现型”,这是最具价值、最可持续的路径。如果你是设计师,可以利用业余时间在在线平台接一些logo设计或UI优化的单子;如果你是程序员,可以参与一些小型开源项目或提供代码审查服务;如果你文笔出众,可以成为专栏作者、新媒体写手或为企业撰写商业软文。这类副业的核心在于,它将你的主业能力进行了平移和放大,不仅能带来收入,更能深化你的专业技能,形成良性循环。第二类是“信息差与资源整合型”,这类副业对即时工作状态的依赖度更低。例如,通过建立垂直领域的社群,整合信息资源,提供付费咨询或会员服务;或者通过社交媒体账号,聚焦特定兴趣(如美妆、健身、理财),积累流量后通过广告、带货等方式变现。这需要的是前瞻的眼光和持续的耕耘,而非时刻在线的忙碌。第三类则是“轻量级任务型”,这类办公室里能做的副业通常技术门槛不高,能快速见到收益,但天花板也相对较低。比如参与产品测试、数据标注、在线打码、配音等。它们可以作为入门尝试,但不宜长期作为核心,因为其单位时间价值较低,且容易陷入“计件工资”的思维陷阱,难以实现个人成长。

选择对了方向,执行层面同样不容小觑。一个关键的上班副业注意事项便是:物理与数字空间的绝对隔离。严禁使用公司的电脑、网络、办公用品处理任何副业事宜。这不仅关乎职业道德,更是避免法律风险的根本。你应该拥有自己的“作战装备”——一部个人手机、一台私人笔记本电脑。在工作中,要学会“情境切换”,进入工作状态时,将副业相关的所有通知静音;进入副业时间,则全身心投入。这种专注度的切换能力,本身就是一种高阶效率技巧。同时,要为你的副业建立标准作业流程(SOP),将重复性工作模板化、流程化,从而在有限的时间内最大化产出。例如,将文案写作的资料搜集、大纲搭建、初稿撰写、修改润色等环节拆解,每个环节都有明确的时间预期和执行标准。这样做能有效减少大脑的决策疲劳,让你在短暂的时间内也能保持高质量的输出。

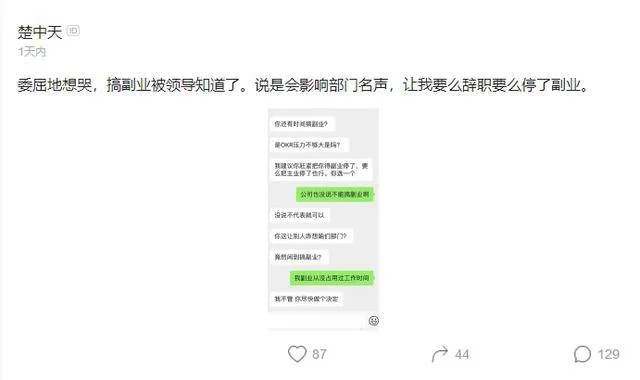

最后,必须清醒地认识到其中的风险与边界。副业是“副”,主业是“主”,这个次序永远不能颠倒。在开启任何副业之前,请务必仔细阅读你的劳动合同,确认其中是否有关于兼职、竞业限制的条款。最理想的状态是,你的副业领域与主业毫不相干,甚至能形成互补,但绝不能形成竞争。例如,一家公司的市场人员,私下为另一家同行业的竞争对手做营销策划,这无疑是踩在了职业红线上。此外,要警惕“快速致富”的陷阱,任何声称轻松月入过万、躺着赚钱的项目,背后往往隐藏着骗局或极高的风险。副业之路,考验的是耐心、毅力和智慧,而非投机取巧。更重要的是,要管理好自己的精力。长期在主业和副业之间切换,容易导致精力透支,最终影响两个领域的表现。因此,要学会“断舍离”,定期评估副业的投入产出比,如果发现它已经严重影响到你的身心健康或主业表现,就要果断调整或放弃。

探索一条既能增加收入又不至于让生活失控的副业之路,本质上是在进行一场关于自我管理的深度修行。它要求你像一位精明的投资者,审视并配置自己最稀缺的资源——时间、精力与注意力。当你不再仅仅将副业视为赚钱的工具,而是把它看作个人成长、拓展认知边界、构建职业安全阀的途径时,你会发现,那份在格子间之外的坚持,不仅为你的银行账户带来了增量,更为你的人生增添了无限的可能性与底气。这条路没有标准答案,只有适合与否的权衡,而真正的智慧,正是在这种持续的权衡与实践中悄然生长。