上饶教师兼职招聘,取酬违反教育部规定吗?

上饶教师兼职招聘取酬是否触碰了教育部的“红线”?这不仅是上饶地区教师个体的困惑,更是全国范围内基础教育领域一个持续被探讨的敏感议题。要厘清这一问题,不能简单地用“是”或“否”来回答,而必须深入到国家政策的肌理之中,结合具体情境进行审慎分析。这背后,既是对教师个体劳动价值的尊重,也是对教育公平与职业伦理的坚定守护。

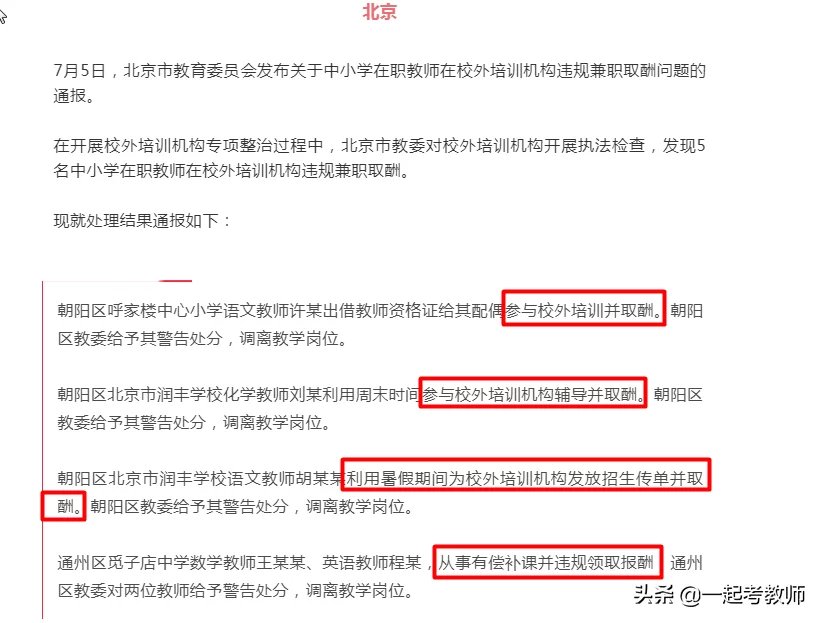

首先,我们必须明确教育部禁止教师有偿补课政策的核心指向。这份被业内称为“最严禁令”的文件,其全称为《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》。该规定明确划出了几条不可逾越的底线:严禁在职中小学教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课;严禁在职中小学教师参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课;严禁在职中小学教师为校外培训机构或他人介绍生源、提供相关信息。这里的“在职中小学教师”,是政策约束的主体,而上饶地区的中小学教师自然包含在内。因此,任何形式的、针对本校或校外中小学生的、以获取报酬为目的的“补课”行为,无论其包装成“一对一辅导”、“家庭教师”还是“兼职招聘”,都明确属于违规行为。政策的初衷非常清晰,旨在切断教师利用职务之便牟利的链条,防止教育资源通过金钱交易被不均衡地分配,从而维护教育的公益属性和公平性。

然而,政策文本的严谨性与现实生活的复杂性之间,往往存在需要审慎辨析的“灰色地带”。这就引出了一个关键问题:所有的“兼职”都在被禁止之列吗?答案是否定的。中小学教师兼职是否违规,关键在于兼职的性质是否与“有偿补课”相关联。教育部禁令的核心打击对象是“有偿补课”,而非教师的一切副业。例如,一位美术教师在周末利用自己的专业技能,为成年学员开设绘画兴趣班;一位语文教师利用业余时间进行文学创作,向杂志社投稿并获取稿费;一位信息技术教师参与开发与教学无关的商业软件项目。这些行为均未直接利用其教师身份对学生群体进行有偿教学,不构成利益冲突,因此并不在禁令的禁止范围之内。对于上饶的教师而言,在审视一份兼职招聘时,首要的判断标准便是:这份兼职是否需要我以“教师”的身份,去教“中小学生”文化课,并以此获取报酬?如果答案是肯定的,那么无论招聘方是培训机构、家长还是其他组织,都应果断拒绝。

那么,违反上饶教师兼职取酬规定的后果是什么?这一点,政策同样给出了明确的信号。对于违规教师,视情节轻重,将面临从警告、记过、降低专业技术职务等级、撤销荣誉称号直至开除或解除聘用合同的处理。同时,其违规所得将被收缴。更深远的影响在于,一旦被记入师德师风档案,将对教师的职称评定、评优评先等职业发展造成长远的负面影响。教育主管部门对于此类行为的查处力度正逐年加大,通过明察暗访、群众举报等多种方式进行监督。因此,抱着“偶尔一次”、“天知地知”的侥幸心理,无异于职业生涯的“赌博”,其风险极高,代价巨大。

面对现实的薪酬压力与个人发展的渴望,在职教师难道只能束手待毙吗?当然不是。政策的制定并非为了限制教师的合法劳动,而是为了规范教育秩序。因此,探索在职教师合规增收途径,成为摆在每一位有追求的教师面前的重要课题。当前,最合规、最受鼓励的途径之一便是积极参与学校组织的“课后延时服务”。根据国家“双减”政策精神,各地政府普遍出台了课后服务收费标准,允许教师通过参与课后看护、兴趣社团、作业辅导等工作获取合规的劳动报酬。这既满足了学生和家长的需求,也让教师的付出获得了合理回报,是多赢之举。此外,教师可以将自身的专业知识进行转化,从事与教学不直接产生冲突的创造性劳动。例如,开发面向教师培训的线上课程、撰写教育类专著或专栏、参与教育公益项目并获取必要的补贴等。这些途径不仅能够增加收入,更能提升教师个人的专业素养和行业影响力,实现从“教书匠”向“教育家”的升华。

对于身处上饶的教师而言,面对形形色色的兼职招聘,心中必须有一把清晰的标尺。这把标尺,就是国家的法律法规和教育部的政策红线。理解政策的本质,是为了更好地行走在规则之内,而非试探其边界。教育的本质是立德树人,教师的价值体现在三尺讲台上的无私奉献,而非课外补习市场的物质回报。当一份兼职的诱惑摆在面前时,不妨多问自己一句:这是否会稀释我对本职工作的投入?是否会影响我在学生心中的公正形象?长远来看,坚守职业的纯洁性,通过合规渠道提升自我价值,不仅是对规则的尊重,更是对教育初心的坚守。这条路或许更具挑战,但它通向的是一种更可持续、更有尊严的职业发展,也是每一位优秀教师应有的自觉与担当。