下班兼职送外卖可以吗,党员公务员也能送吗?

下班后骑上电驴,穿梭于城市的大街小巷送外卖,正成为不少人增加收入的现实选择。这背后,是生活成本的攀升与个人对更好生活的向往。然而,对于身着制服、肩负特殊职责的公务员和党员而言,这个看似简单的举动,却牵动着纪律、规定与社会观感的复杂神经。它不再仅仅是一份副业,而是一个需要审慎权衡的议题,触及到公职人员身份的核心定义与行为边界。

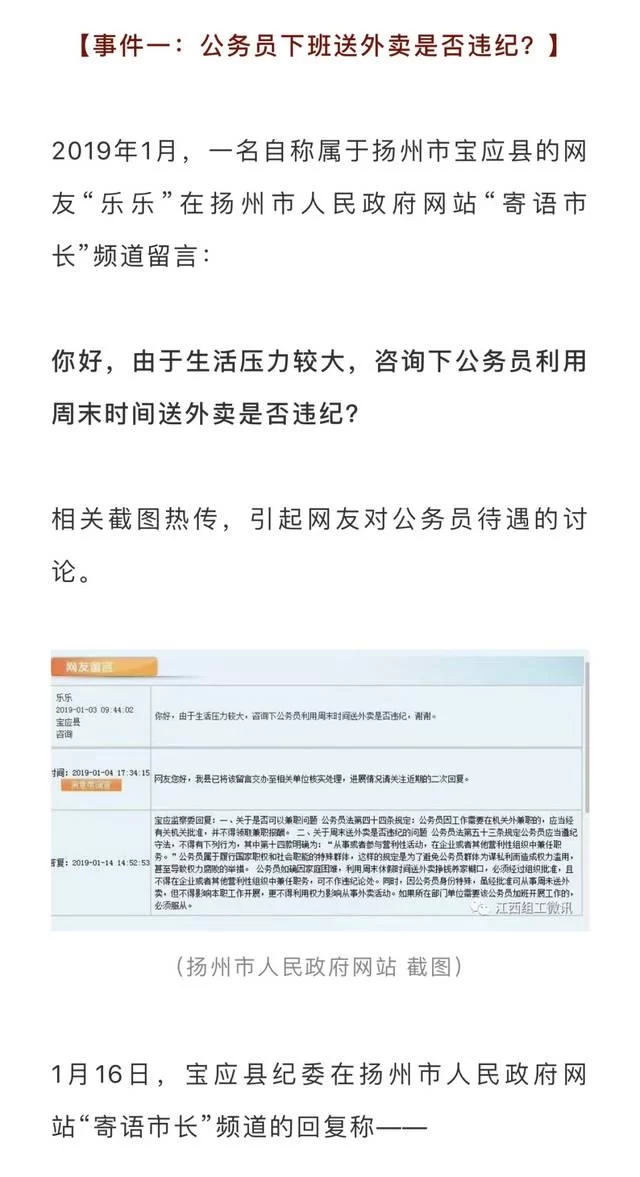

要厘清这个问题,我们必须回归到最根本的制度框架上。根据《中华人民共和国公务员法》第五十九条的明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这是悬在所有公职人员头顶的一条纪律红线。那么,送外卖算不算“从事营利性活动”?这里存在一个认知上的灰色地带。从本质上讲,送外卖是一种通过提供劳动获取报酬的劳务行为,它并非开办企业,也未在某个营利性组织中担任管理或顾问职务。从这个角度看,它似乎与法规中“兼任职务”的表述有所区别。然而,纪律的解读往往比字面含义更为深刻和严格。公职人员的身份具有唯一性和排他性,其核心职责是为人民服务,其所有行为都应避免与公共利益产生任何可能的冲突。即便送外卖是纯粹的体力劳动,但“公务员”这个身份标签是无法在那一刻被剥离的。当一名公职人员身着便衣,却因一次偶然的交通事故或与顾客的纠纷被曝光时,公众首先看到的不是“外卖员张某”,而是“某某单位的公务员”,其行为不可避免地会与政府形象捆绑在一起。

对于党员干部来说,要求则更为严苛。《中国共产党纪律处分条例》对党员的廉洁自律提出了更高标准,其中同样包含了禁止违规从事营利性活动的规定。党员的先进性和纯洁性,不仅体现在八小时之内的工作岗位上,更体现在八小时之外的生活细节中。党员干部从事送外卖这类高曝光度、与社会各阶层频繁接触的副业,无疑放大了潜在的风险。试想几种场景:在送餐过程中遇到了自己单位的监管对象或服务对象,该如何自处?是否会因此产生“人情往来”,甚至为日后的权力寻租埋下伏笔?又或者在配送高峰期因交通违规被查处,当身份暴露时,给党的形象带来的损害又该如何衡量?这些都不是危言耸听,而是必须纳入考量的现实变量。纪律的严肃性,恰恰体现在对这些“可能性”的防微杜渐。

除了纪律与法律的硬性约束,社会观感与职业伦理同样构成了重要的软性约束。公务员群体享受着稳定的薪酬福利和崇高的社会地位,这份信任源于公众对其专业、公正、廉洁的预期。当一名公务员出现在送外卖的队伍中,即便其初衷纯粹是为了补贴家用,也容易引发外界的种种猜测:是工资太低无法维持生计?还是利用业余时间“捞外快”?这些猜测无论真假,都会在一定程度上侵蚀公职队伍的公信力。此外,从个人精力分配的角度看,送外卖是一项高强度、耗体力的工作,长此以往,是否会影响到白天的本职工作状态?一个疲惫不堪、精力涣散的公务员,又如何能保证其为人民服务的质量与效率?这不仅是个人选择问题,更关乎其对公共职责的忠诚度与敬业精神。

当然,我们同样不能忽视公务员群体同样面临的生活压力。在房价、教育、医疗等现实问题面前,仅凭固定工资想要过上更宽裕的生活,确实存在困难。探讨“能不能送外卖”,本质上是在探讨如何在不触碰纪律红线的前提下,实现个人价值的合理增值。事实上,相关规定并非完全堵死了公职人员从事副业的道路。关键在于副业的选择必须符合几个核心原则:一是不能与公职身份发生冲突,不能利用职权或职务影响力谋取私利;二是不能影响本职工作的正常开展;三是不能损害党和国家机关的形象。 基于这些原则,一些知识型、技能型、创造型的副业是值得探索的。例如,凭借自己的专业知识进行写作、翻译,在合规的平台上发表学术文章或出版专著;利用业余时间进行线上授课、知识分享,将个人学识转化为社会价值;从事书法、绘画、摄影等艺术创作,并通过合法渠道进行展示和销售。这些副业不仅能够增加收入,更能提升个人素养,与公职人员的身份形成良性互动,而非相互掣肘。

归根结底,公务员、党员干部能否送外卖的答案,并非一个简单的“能”或“不能”,而是一个关于身份认知、责任担当与价值排序的深刻命题。它要求每一位身处公权力体系内的人,时刻保持清醒的头脑和高度的自律。在选择任何一份兼职之前,都应先扪心自问:这份工作是否与我的身份相符?是否会带来不可控的风险?是否经得起纪律的审视和公众的检验?手握的权力是人民赋予的,与之相伴的,是更严格的要求和更沉重的责任。 在个人利益与公共责任之间,后者永远应被置于优先位置。每一次职业选择,都是对身份与责任的回答。对于手握公权力的人来说,这份答卷,更需慎之又慎。