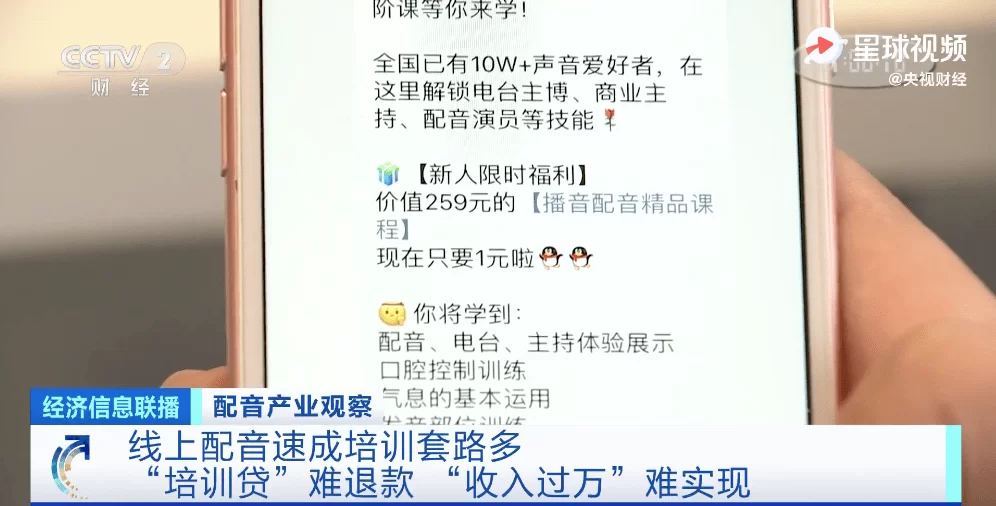

兼职配音交培训费被骗7万,主妇学生网上报警该找谁?

当“兼职配音,月入过万”的诱饵变成刺向现实的一把尖刀,当七万元的培训费化为泡影,主妇与学生们在数字世界的迷雾中,最迫切的呐喊便是:“我该找谁?”。这种被精心设计的骗局所掠夺的,不仅是金钱,更是对未来的憧憬与信任。面对兼职配音培训被骗的困境,恐慌与自责无济于事,清晰、理性的行动才是走出泥潭的唯一路径。网上报警该找谁并非一个孤立的疑问,它是一套完整的、需要迅速启动的维权流程的开端。

第一步,也是最关键的一步,是立即启动紧急止付与预警机制。此时,你的手机里应该有一个名为国家反诈中心APP的“护身符”。这个由公安部刑事侦查局组织开发的应用,是当前个人应对网络诈骗最直接、最高效的第一道防线。一旦发现被骗,无需犹豫,立刻打开APP,使用“我要举报”功能,详细填写骗子的收款账号、聊天工具账号、电话号码等信息。更为核心的是,通过“来电预警”和“APP自检”功能,它能提前识别大量诈骗电话和恶意应用。在转账后的黄金时间内,通过该平台提交的紧急止付请求,会以最快速度推送至相关银行和支付机构,为网络诈骗追回损失争取宝贵的时间窗口。这不仅仅是一个举报工具,更是一个与诈骗分子赛跑的制动系统。

在完成紧急操作后,我们需要进入正式报案环节。很多人会困惑,网上报警该找谁?答案是多元且联动的。首选是“网络110”——公安机关网络举报网站,例如“12377”中央网信办(国家互联网信息办公室)违法和不良信息举报中心,以及各地公安部门开通的网上报警平台。在这些平台上,你需要像侦探一样,将所有证据系统化地呈现。证据是维权的弹药,其完整性与有效性直接决定了案件的走向。你需要整理:与骗子的全部聊天记录截图(包含其身份信息、诱导话术、承诺内容)、所有转账记录的完整截图(务必显示对方账户、金额、时间)、签订的任何电子或纸质合同、对方提供的培训资料或平台信息、以及任何能证明对方诈骗意图的录音或文件。将这些材料按照时间线或逻辑关系整理成一个清晰的文档,作为附件提交。报案时,陈述要客观、精炼,避免情绪化表达,重点突出“以兼职配音为名,收取高额培训费后失联或无法提供服务”这一核心事实。

对于主妇学生维权途径而言,除了上述通用渠道,还可以寻求特定群体的支持。主妇和学生群体,由于社会经验相对较少、信息渠道相对单一,往往成为诈骗分子的精准目标。因此,在维权过程中,可以主动联系所在社区、妇联或学校的法律援助中心。这些机构通常能提供更具针对性的法律咨询和心理疏导,帮助你理解复杂的法律程序,缓解因被骗带来的巨大心理压力。同时,不要低估舆论监督的力量。在确保不泄露个人隐私和关键证据的前提下,可以在一些大型、正规的消费者投诉平台或社交媒体上,以事实为依据,客观陈述自己的遭遇。这不仅能引起更多潜在受害者的警惕,有时也能促使相关平台或机构更快地介入处理。但切记,维权是目的,曝光是手段,一切行动都必须在法律框架内进行。

深入剖析这类骗局,我们能发现其背后精密的心理学操控。骗子们精准地抓住了主妇希望实现经济独立、学生渴望赚取零花钱的普遍心理。他们构建了一个看似完美的“梦想工厂”:低门槛、高回报、时间自由。通过伪造的成功案例、安排“托儿”在群里营造热烈氛围、给予小甜头(如返还少量佣金)来建立信任,最终在“名额有限”、“最后机会”的催促下,诱使受害者支付高额的“培训费”、“认证费”。整个过程环环相扣,利用了人性的贪婪、焦虑与信息不对称。认识到这一点,受害者应首先破除自我归责的枷锁。被骗不是因为你“笨”,而是因为对方“太坏”且“太专业”。这种认知上的转变,是重拾信心、坚定维权的重要心理基础。

从更宏观的视角看,打击此类兼职配音培训被骗的骗局,需要个人、平台与监管部门的协同共治。个人层面,提升防范意识是根本。任何要求提前缴纳高额费用的兼职,都应亮起红灯。正规的配音行业,其收入与个人专业能力、市场需求紧密挂钩,绝非通过短期培训就能轻易实现“财务自由”。平台层面,社交媒体、招聘网站、短视频平台等,必须承担起内容审核的责任,利用技术手段识别并清理虚假招聘信息,切断骗局的传播链条。监管部门则需持续保持高压态势,不仅是在案发后追查,更要加强源头治理,对那些打着“教育培训”旗号实则从事诈骗活动的公司,予以精准打击和取缔。

最终,当一位受害者走完从紧急止付到正式报案,再到寻求社会支持的完整流程后,她所收获的,可能不仅仅是追回损失的希望,更是一次深刻的成长。这个过程让她学会了如何在数字社会中保护自己,如何运用法律武器维护尊严,如何在困境中保持理性和坚韧。每一次成功的维权,都是对诈骗生态的一次有力撼动。因此,面对骗局,沉默和忍受才是最坏的选择。勇敢地站出来,清晰地指认,坚定地追讨,这不仅是为了夺回属于自己的七万元,更是为了守护一个更清朗、更安全的网络环境,让后来者不必再重蹈覆辙。这条路或许漫长,但每一步都算数。