兼职采集人脸数据,平台有哪些,摄像头怎么采集?

首先,我们必须明确AI训练数据采集的本质价值。人工智能模型,尤其是深度学习模型,其智能水平高度依赖于“喂食”给它们的数据量与质。人脸识别模型需要学习数百万甚至上亿张人脸图像,才能在不同光照、角度、表情、遮挡物等复杂条件下保持高精度。这些数据的来源,除了公开数据集和授权网络爬取外,有相当一部分需要通过专门的组织,按照预设的标准进行定向采集。这正是兼职采集需求产生的根源。参与者提供的原始图像,经过筛选、清洗和标注,最终构成模型学习的“教科书”,其质量直接决定了AI产品的性能边界。因此,这项工作远非零工,而是AI产业链上游不可或缺的一环,要求参与者具备高度的责任心和规范性。

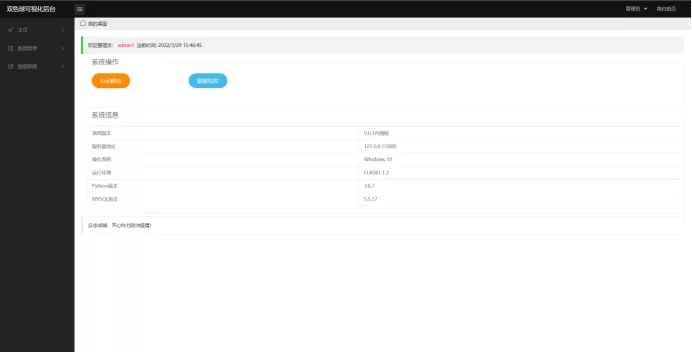

那么,有意者应如何寻找正规的人脸数据采集平台?目前市场上的渠道主要分为几类。第一类是专业的AI数据服务商,如国外的Appen、Lionbridge,以及国内众多专注于为顶级科技公司提供数据解决方案的公司。它们通常会发布大规模的采集项目,流程规范,报酬明确,但审核标准也极为严格。第二类是大型科技企业或AI独角兽公司的自营或外包项目,有时会通过高校、社区或特定人力资源机构进行招募。第三类是众包平台,这类平台门槛相对较低,项目种类繁杂,但其中鱼龙混杂,需要参与者具备极强的辨别能力。甄别平台真伪的关键在于审查其资质。正规平台必然会要求参与者签署详尽的数据授权与隐私协议,明确告知数据用途、处理方式、保密义务以及报酬结算流程。任何回避协议、要求提供敏感个人信息(如身份证号、银行卡号之外的信息)或对数据用途含糊其辞的平台,都应被视为高风险对象而坚决远离。

技术层面,摄像头采集人脸方法是整个流程的核心,其专业性直接决定了数据的有效性。这绝非使用手机随意拍摄即可满足要求。一个标准的采集任务通常会包含一套严谨的执行协议。硬件上,要求使用特定像素以上的摄像头,以保证面部细节的清晰度。采集环境则强调光照的均匀与稳定,通常会配备专业的环形灯或柔光箱,以消除面部阴影,确保五官特征得到真实、无畸变的呈现。采集过程中,参与者需要根据系统的语音或文字提示,做出一系列标准动作,例如:正视镜头、向左/右/上/下转动特定角度、做出喜、怒、哀、惊等不同表情、佩戴或不佩戴眼镜、用不同物品(如口罩、帽子)进行部分遮挡等。这一系列动作的目的是为了生成覆盖多种变化的图像数据,增强模型的鲁棒性。采集软件会实时监测图像质量,如人脸大小、姿态角度、清晰度、曝光度等,不符合标准的图像会被即时要求重拍。整个过程对参与者的耐心和配合度是一种考验。

完成原始图像采集后,工作并未结束,后续的人脸数据标注兼职同样至关重要。原始图像本身对于机器学习模型而言只是一堆无意义的像素,必须经过标注才能被理解。标注工作通常由另一批兼职人员完成,他们使用专门的标注工具,在图像上精确地勾勒出人脸轮廓,并标记出瞳孔、眼角、鼻尖、嘴角等数十个甚至上百个关键特征点。这一过程被称为“打点”,其精度要求达到亚像素级别。高质量的标注是训练出精准模型的前提,一个像素点的偏差都可能影响最终的识别效果。因此,数据采集与数据标注是相辅相成的两个环节,共同构成了AI数据服务的基础。对于想长期深耕此领域的人来说,从采集员成长为标注员,甚至质检员,是一条清晰的职业发展路径。

最后,也是最重要的一点,是贯穿始终的法律与伦理红线。人脸属于高度敏感的生物识别信息,其采集和使用在中国受到《网络安全法》、《数据安全法》以及《个人信息保护法》等法律的严格规制。核心原则是“知情同意”与“目的限定”。这意味着,数据采集方必须以显著、清晰的方式告知被采集者,其人脸信息将被用于何种目的(例如,仅用于训练某特定版本的算法模型),存储多长时间,采取何种安全措施,并获得其明确、自愿的授权。任何超出授权范围的使用都是非法的。对于参与者而言,保护自身隐私是第一要务。在参与项目前,务必仔细阅读并理解授权协议的全部内容。确认数据是否经过脱敏处理(即去除与个人身份直接关联的信息),以及平台是否具备足够的技术和管理能力来防止数据泄露。参与兼职采集人脸数据,是在为科技进步贡献一份力量,但这必须在确保个人合法权益不受侵害的前提下进行。这既是对自己负责,也是维护整个行业健康生态的基石。这项工作的真正价值,在于以安全、合规、专业的方式,为人工智能的发展提供高质量的“养料”,共同推动一个更智能、也更可信的未来。