不交社保怎么签合同,自己交社保有哪些方式?

要破解这个困局,关键在于厘清劳务合同和劳动合同区别。这是两种性质截然不同的法律关系。劳动合同建立的是人身隶属性的雇佣关系,劳动者接受用人单位的管理和指挥,成为其生产组织的有机组成部分,因此单位必须承担社保缴纳义务。而劳务合同,依据《民法典》,是平等民事主体之间关于提供劳务与支付报酬的协议。在此模式下,服务提供方(个人)与服务接受方(公司)地位平等,个人以独立身份完成特定工作成果,公司对此过程并无管理权,自然也就没有强制为其缴纳社保的义务。对于自由职业者、项目顾问、外包人员而言,签订一份权责清晰、内容完备的劳务合同,是实现“不交社保”合作模式的首要且合法的途径。但必须警惕“假劳务、真劳动”的灰色操作,即公司名义上签劳务合同,实则进行日常考勤、任务指派等劳动管理,一旦发生争议,司法机构仍会按事实劳动关系认定,公司依旧面临补缴社保与赔偿的风险。

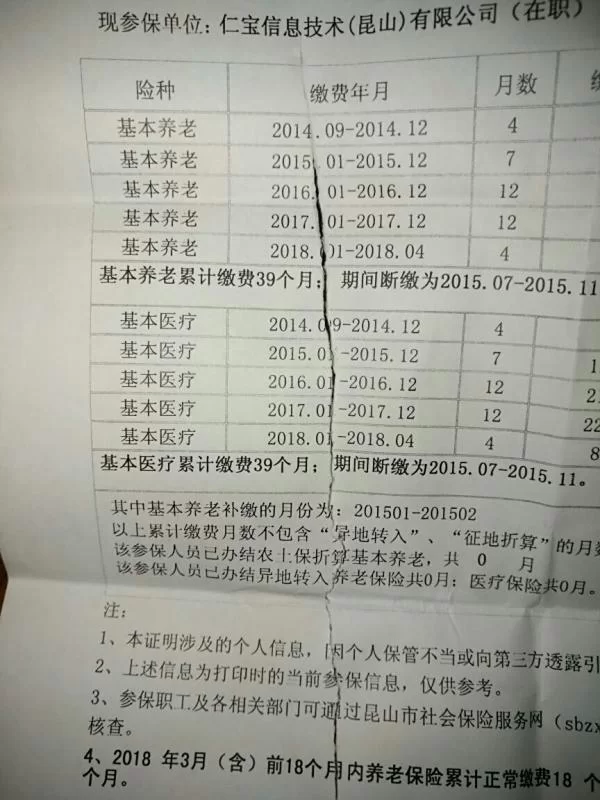

明确了合法的合作框架后,下一步便是解决社保问题的核心:个人如何缴纳职工社保。既然单位不缴,个人就必须主动承担起为自己构建保障网的责任。目前,主流且合规的方式主要有两种。第一种,也是最官方、最推荐的方式,是以“灵活就业人员”身份参保。各地社保局均设有此窗口,允许无固定单位的本地户籍居民或满足一定条件的异地户籍人员,缴纳养老保险和医疗保险两大基础险种。其缴费基数通常在当地社会平均工资的60%至300%之间自由选择,缴费比例则由个人全额承担(即原单位缴纳部分与个人缴纳部分之和)。随着政务服务的数字化,现在大部分地区都支持通过“人社”App、支付宝或微信小程序等线上渠道完成参保登记与缴费,流程已大为简化。这种方式的优势在于官方直接管理,安全可靠,缴费年限与职工社保完全连续累计,是自由职业者规划未来的坚实基石。

第二种方式,则是通过合规的人力资源服务机构进行“社保代理”。个人与这类机构签订代理服务协议,由其建立一个虚拟的用工关系,代为缴纳全套五险一金。这种方式的优势在于可以缴齐工伤、失业、生育等灵活就业身份无法覆盖的险种,对于有购房、落户、子女入学等严格社保连续性要求的人群而言,具有一定吸引力。然而,选择此路径必须擦亮双眼。首先,服务费是一笔不小的额外开支,会增加个人财务负担。其次,行业内鱼龙混杂,存在“空壳公司”跑路、断缴、信息泄露等风险。更重要的是,这始终处于一个政策的灰色地带,其法律合规性在部分地区受到严格审视。因此,若非有强烈的、不可替代的五险一金需求,优先选择官方渠道办理灵活就业参保,永远是风险最低、性价比最高的选择。

面对“不交社保怎么签合同”这一现实诉求,真正的智慧不在于寻找法律漏洞,而在于构建一个可持续的职业发展模式。选择成为独立的服务提供者,签订劳务合同,意味着你获得了更高的自主性和议价空间,你理应在报价时将原本应由单位承担的社保成本与自身作为专业人士的价值一并计入。这笔钱不是“省下来”了,而是从“隐性福利”转变为“显性收入”,再由你自主决定用于投资、消费或保障。主动参与灵活就业人员社保缴纳,则是对未来负责任的投资。它确保了你的养老医疗体系不会因职业形态的灵活而中断,为你提供了一张兜底的安全网。这种从被动接受到主动规划的转变,正是现代职业人成熟度的体现。与其纠结于一份无效的“放弃协议”,不如将精力投入到提升专业能力、优化商业模式,并熟练掌握为自己配置保障的金融与法律工具上。最终,你的职业安全感,并非来源于某一份合同条款,而是源于你持续创造价值的能力和前瞻性的风险管理智慧。