专家算不算兼职?评标专家、入库专家算不算?

“专家算不算兼职?”这个问题,尤其在评标专家、各类政府或企业入库专家这个群体中,引发了广泛的讨论与困惑。答案并非简单的“是”或“否”,它触及了我国《劳动法》与《民法典》中两种核心法律关系的分野:劳动关系与劳务关系。将评标或入库专家简单归为“兼职”,不仅是对其工作性质的误读,更可能在实践中引发法律与税务风险。要厘清这一问题,必须深入其运作模式的内核,从法律定性、管理模式、价值体现等多个维度进行系统性审视。

首先,我们需要从法律根基上对评标专家的身份进行精准“画像”。根据我国现行法律法规,劳动关系的成立需具备三大核心要素:主体适格、从属管理、业务组成。具体而言,劳动者需接受用人单位的规章约束、日常管理、指挥调度,其提供的劳动是用人单位业务的有机组成部分,并获取相对固定的劳动报酬,单位还需为其缴纳社会保险。反观评标专家或入库专家,其与设立专家库的机构(如政府采购中心、招投标代理机构、大型企业集团等)之间的关系显然不满足这些条件。专家们通常拥有自己的本职工作,参与评标或提供咨询是基于“按次、按项”的临时邀请,他们不接受库管理机构的日常考勤和行政管理,工作时间完全随机且不固定,其提供的智力服务也并非库管理机构的常规业务。因此,从法律层面进行专家库专家劳动关系认定,其结果几乎无一例外地指向“不属于劳动关系”,而是一种平等的民事主体之间的劳务服务关系。这种关系受《民法典》合同编调整,而非《劳动法》。

既然法律定性为劳务关系,那么“兼职”的说法为何如此普遍?这源于一种通俗的、基于现象的描述。大多数评标专家确实有自己的全职工作,从事专家活动是在主业之外进行的,这在人们的日常认知中自然地被贴上了“兼职”的标签。然而,这种通俗化的表述具有极大的误导性。传统意义上的“兼职”,如非全日制用工,依然属于劳动关系的一种特殊形式,用人单位仍需为其缴纳工伤保险(部分地方有特定规定),其劳动报酬也受最低工资标准等劳动保障制度的约束。将评标专家与这类“兼职员工”混为一谈,会模糊两者在权利义务、社会保障、税务处理等方面的根本差异。一个更严谨、更准确的描述应当是“以个人独立身份提供专业劳务的专家”,他们是以“劳务提供者”而非“劳动者”的角色参与社会经济技术活动的。

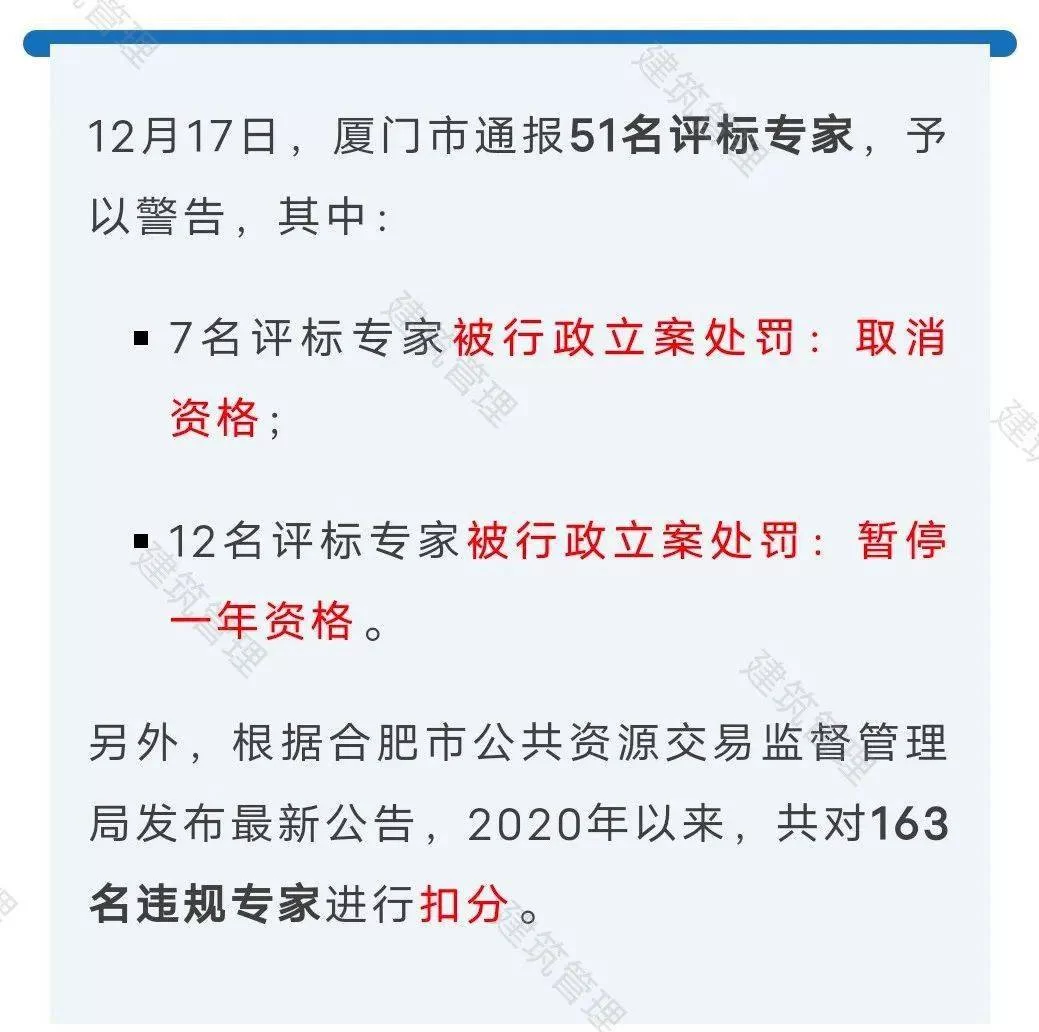

明确了法律关系与身份定位后,我们再来审视成为一名评标专家的门槛与价值,这能进一步理解其“非兼职”的本质。要满足评标专家入库条件,申请者通常需要在特定专业领域具备深厚的理论功底和丰富的实践经验,往往要求高级专业技术职称或同等专业水平,并通过严格的资格审核、考试甚至背景调查。这不仅是对其专业能力的认证,更是对其职业道德、社会信誉的综合考量。入库后的专家,并非“高枕无忧”,而是面临着动态的考核与淘汰机制。其每一次参与评标,都签署着承诺书,承担着保密、独立、公正的法律责任。这种高门槛、严管理的模式,决定了专家库并非一个简单的“零工市场”,而是一个汇聚了社会顶尖智力资源的精英平台。他们获得的报酬,即政府采购评标专家报酬,也并非工资,而是对其付出的专业智力劳动、承担的相应责任以及时间成本的对价,以“劳务费”或“咨询费”的形式发放,并需依法纳税。这种报酬模式,恰恰印证了其劳务关系的本质。

从社会价值与未来趋势来看,正确认识评标专家的劳务关系属性具有深远意义。对于政府和企业而言,这意味着在管理上应跳出传统人事管理的框架,更多地采用项目化、契约化的管理模式,注重过程监督与绩效评估,而非日常控制。这有助于激发专家的独立性与专业性,确保评审结果的客观公正。对于专家自身而言,清晰的自我定位有助于其更好地规划职业发展,明确自身的权利与义务,尤其是在发生争议时,能够依据《民法典》维护自身合法权益。随着数字经济的深入发展,专家库的管理正朝着更加智能化、透明化的方向演进,信用评价体系的建立、区块链技术的应用,都将进一步强化专家的责任与声誉价值。这种模式下,专家不再是被动的“兼职者”,而是主动的、以个人品牌和专业知识参与价值创造的专业服务提供者,他们是市场经济中不可或缺的“独立裁判”和“智慧外脑”。

因此,与其纠缠于“算不算兼职”的表层语义,不如深入理解其背后所蕴含的法律逻辑与时代价值。评标专家、入库专家这一群体,以其专业知识和独立精神,为项目的科学决策与市场的公平运行提供了重要支撑。他们与聘请方之间建立的,是一种基于信任、专业与契约精神的平等合作关系。将他们从“兼职”的模糊概念中解放出来,还原其“独立劳务提供者”的真实身份,不仅是对法律精神的尊重,更是对知识价值的敬畏,也是推动社会治理体系和治理能力现代化在微观层面的具体体现。他们行走于规则与专业之间,是保障社会资源优化配置的“移动哨兵”,其身份的独特性与重要性,远非一个“兼职”标签所能概括。