专职律师能兼职吗?法务或其他工作能做不?

在法律行业内,“专职律师能否兼职”是一个既古老又现实的问题,它触及了律师职业的核心伦理、法律规定与个人发展的复杂交织。许多律师,尤其是青年律师,在面对执业初期的经济压力或寻求更多元职业体验时,都会产生这样的疑问。然而,这个问题的答案绝非简单的“能”或“不能”,而是一幅由严格的法律框架、明确的行业纪律和微妙的现实考量共同绘制的图景。要准确理解其内涵,必须深入探析背后的法理逻辑与执业纪律。

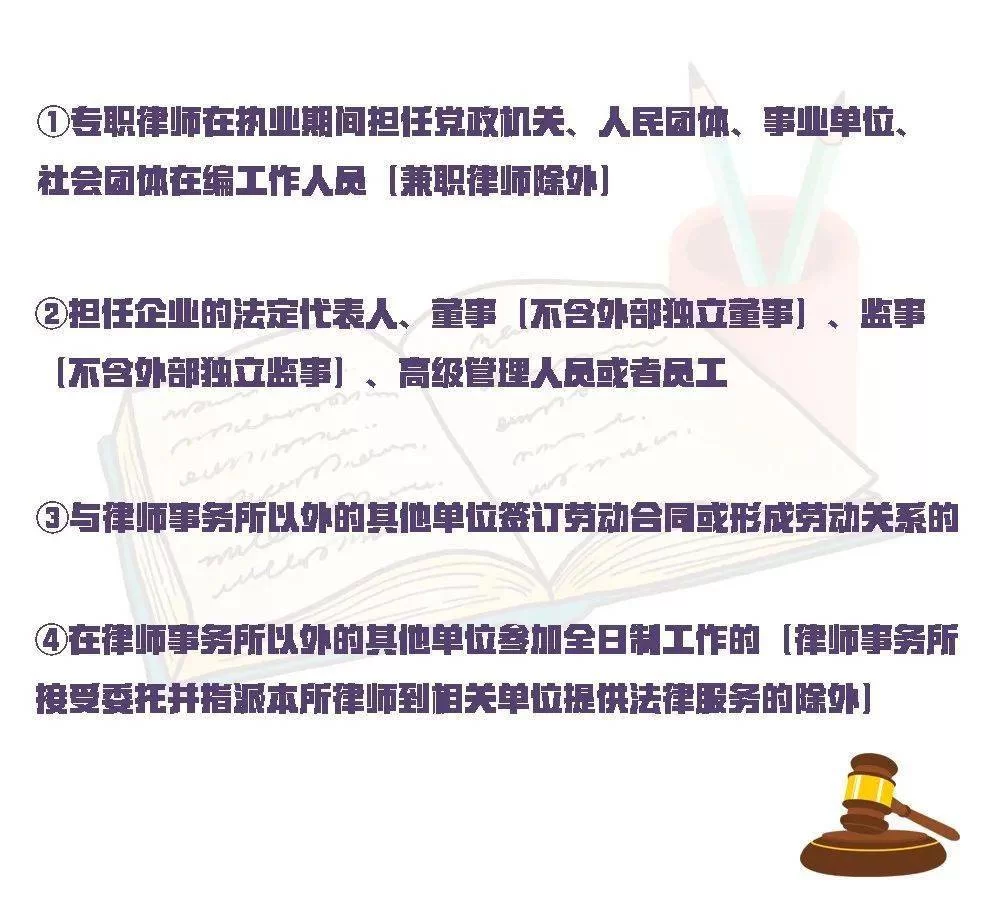

首先,我们必须回归法律与行业规范的源头。《中华人民共和国律师法》以及中华全国律师协会发布的《律师执业行为规范(试行)》是界定这一问题的根本准绳。其中,《律师法》明确要求律师“只能在一家律师事务所执业”,这一规定奠定了律师“专职”属性的基石。其背后的立法意图非常清晰:确保律师能够全身心投入到法律服务中,维护当事人的合法权益,并便于律师事务所和司法行政部门对律师的执业活动进行有效监督与管理。《律师执业行为规范》则进一步细化,明确规定律师不得从事“有偿兼职”或者“从事其他法律服务”。这里的“其他法律服务”范畴极广,它不仅包括了在另一家律所挂名,更直接指向了在企业内部担任法务、法律顾问等角色。因此,从法律层面看,专职律师受雇于一家公司并担任其专职法务,是被明确禁止的行为。这并非对律师个人能力的限制,而是对整个律师行业公信力和职业纯洁性的制度性保障。

那么,为何律师兼职法务工作会成为一条不可逾越的“红线”?其核心在于无法调和的利益冲突。想象一个场景:一位在某知名律所执业的张律师,同时在一家科技公司担任兼职法务。当张律师的律所接到了一个针对该科技公司的知识产权侵权诉讼时,张律师应如何自处?他的忠诚义务发生了撕裂:作为律所的一员,他应为律所的客户(原告)服务;作为公司法务,他理应维护公司(被告)的利益。无论他如何选择,都必然违背对其中一方的忠诚义务。这种潜在的、甚至必然发生的利益冲突,是法律所不允许的。更深层次的,律师的身份代表了中立、专业的法律服务,而公司法务的身份则代表了单一的商业利益。当这两种身份集于一人之身,律师的独立性将受到严重质疑,当事人对律师的信任基础也会随之崩塌。因此,禁止律师兼职法务,本质上是在保护整个律师行业的生命线——公众信任。

既然直接相关的法律服务被禁止,那么律师是否就完全不能有任何“第二职业”了呢?答案依然是否定的,但边界极为狭窄。规范在严格禁止“有偿兼职”和“其他法律服务”的同时,也为一些非法律性质的活动留有空间。这些活动通常被理解为不影响律师本职工作、不利用律师身份谋取不正当利益、且不引发利益冲突的纯粹个人兴趣或投资。例如,律师可以作为兼职教授在高等院校讲授法律课程,这被视为知识的传承与分享,与职业发展相辅相成。律师也可以进行文学创作、艺术投资、或者经营一个与法律毫无关联的小型家庭企业(如咖啡馆、书店等)。但即便如此,也必须满足几个前提条件:一是不能占用正常的工作时间,影响律师的主业;二是必须向所在的律师事务所进行报备,获得许可;三是严禁在任何场合以律师身份为该非法律业务进行宣传或背书,混淆职业身份。任何试图利用“律师”金字招牌为其副业增信的行为,都踏入了违规的雷区。

触碰这些“红线”的法律风险是现实且严峻的。一旦律师的兼职行为被发现并查实,将面临一系列纪律处分,轻则由律师协会给予警告、通报批评,重则可能受到司法行政部门的行政处罚,包括停止执业三个月以上一年以下,甚至吊销律师执业证书。这意味着,一次看似能增加收入的兼职,可能最终导致律师职业生涯的断崖式下跌。除了行政处罚,更深远的影响在于个人声誉的毁灭性打击。律师是一个极度依赖个人品牌和行业信誉的职业,一旦被贴上“违规兼职”、“不忠诚”的标签,将很难再获得客户和同行的信任,其长期职业价值将大打折扣。这种无形的损失,远比短期内的经济收益要惨重得多。

因此,对于怀有兼职想法的专职律师而言,更理性的选择是专注于“主业”的深耕。所谓的“第二职业”,完全可以是在律师框架内进行的专业化探索。例如,可以在某个垂直领域(如TMT、医疗健康、知识产权)成为专家,通过撰写专业文章、开设讲座、参与行业论坛等方式提升个人影响力,这同样能带来可观的额外收入和职业成就感。或者,在律所内部承担更多管理职责,带领团队,实现从“办案能手”到“团队领袖”的转型。这些路径不仅完全合规,而且是对职业生涯更有价值的投资。律师职业的魅力,不在于它能允许你做多少份工作,而在于它提供了一个足够宽广、足够深远的平台,让你能在一个领域内做到极致,实现专业、财富与尊严的统一。与其在合规的边缘试探,不如将精力聚焦于打造自身不可替代的专业价值,这才是应对挑战、实现长远发展的根本之道。