业余兼职能做什么工作,公职人员兼职有限制吗?

在个人价值实现与经济多元化需求的驱动下,探索业余兼职能做什么工作已成为许多职场人士的共同关切。这份关切在特定群体中显得尤为复杂和审慎,特别是对于身处体制内的公职人员和事业单位人员而言,它不仅是增收途径的选择题,更是一道关乎职业前途与纪律红线的必答题。因此,厘清兼职的边界,了解法规的尺度,是开启任何副业前的首要功课。

首先,我们必须对“兼职”这一概念建立一个普适性的认知框架。对于普通社会成员而言,业余时间的合法兼职渠道可谓五花八门,其核心在于将个人闲置的技能、时间或资源转化为经济价值。例如,具备出色文字功底的人可以从事新媒体撰稿、剧本创作;拥有专业设计能力的个体可以在平台上承接Logo、海报设计业务;精通某一学科或语言的,可以尝试线上家教或知识付费课程的开发;甚至,利用个人爱好如摄影、手工艺品制作等,通过社交电商平台也能开辟出一番小天地。这些兼职形态的共同点在于,它们大多基于个人独立的知识或技能输出,不与本职工作产生利益冲突,且在法律允许的范畴内自由进行。然而,当我们将视线转向公职人员与事业单位人员时,这幅图景便立刻被严格的政策法规所重新界定。

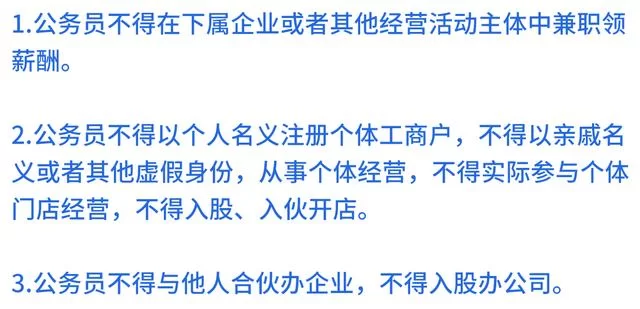

公职人员兼职的限制,其根源在于维护公共利益与防止权力寻租的根本要求。《中华人民共和国公务员法》第五十九条中明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”,也不得“违反国家规定从事或者参与营利性活动”。这里的“营利性活动”是一个涵盖性极广的概念,它远不止于开公司、办企业,而是包括了任何以获取经济利益为目的的持续性商业行为。这意味着,诸如开办网店、担任企业顾问、有偿代言、甚至利用个人影响力在社交媒体上进行商业带货等行为,都明确触及了纪律的“高压线”。同样,对于事业单位人员,特别是参照公务员法管理的人员,其兼职纪律要求也大体相似,核心在于确保其职务行为的廉洁性与公正性,避免因个人利益而影响公共权力的正常行使。这种严格的约束,并非要剥夺个人发展的权利,而是要构筑一道“防火墙”,将公共职务与私人利益彻底隔离,保障政府的公信力。

那么,面对如此严格的纪律要求,是否意味着公职人员与事业单位人员就彻底与“兼职”二字绝缘了呢?答案并非绝对。在法律与纪律的框架内,依然存在一些被允许或处于“灰色地带”的可能性,但这需要极高的审慎度与清晰的判断力。一种被普遍认可的路径是基于个人知识产权的创造性劳动。例如,公职人员利用业余时间进行文学、艺术或学术创作,并将其成果(如小说、画作、学术论文)出版或发表,从而获得稿酬或版税收入。这种收入形式被视为对个人智力成果的合法回报,而非持续性的商业经营活动,因此通常不被视为违规。同样,受邀参加一些非营利的学术研讨、进行公益性讲座,并获取适当的劳务补贴,只要不涉及商业背书和利益输送,也具有一定的可行性。然而,必须强调的是,这一切行为都有一条不可逾越的底线:严禁利用职务上的便利、工作秘密或公职身份带来的影响力来谋取私利。比如,一名负责审批项目的官员,去为相关企业提供“咨询”服务,这显然是绝对禁止的。

对于更广大的非公职人员群体,探索业余时间合法兼职渠道时,同样需要具备风险意识与合规思维。在选择兼职时,首要原则是不影响本职工作。这不仅是对雇主负责,也是对个人职业声誉的保护。其次,要仔细甄别兼职信息的真伪,警惕那些要求缴纳高额押金、承诺不切实际回报的“陷阱”。当前,数字经济催生了大量灵活的兼职机会,如在线任务众包、虚拟助理、线上调研员等,为人们提供了更多元的选择。但无论选择哪种形式,都应当签订正规的劳务协议,明确双方的权利与义务,保障自身合法权益。税务问题也不容忽视,个人兼职收入达到起征点后,应依法进行纳税申报,这是每个公民应尽的义务。

最终,无论是谁,在考虑兼职时都必须面对一个现实问题:如何平衡本职工作与兼职。这不仅是时间管理的技术问题,更是精力与心态的哲学问题。一个有效的方法是设定清晰的边界。为兼职活动划定固定的时间段,比如工作日的晚上或周末的某个下午,并严格执行,防止其无休止地侵占休息时间,进而影响白天的本职工作状态。同时,要认识到人的精力是有限的,在选择兼职类型时,应优先考虑那些与自己兴趣和技能高度匹配,且能够带来正向反馈(如技能提升、成就感)的工作,而不是仅仅为了赚钱而陷入另一种形式的“消耗战”。将兼职视为个人能力的试验场和第二成长曲线,而不是简单的“打零工”,这种心态上的转变,有助于在遇到困难时保持更积极的心态,也能让兼职的意义超越金钱本身。

对副业的追求,本质上是对个人潜能边界的探索和对生活可能性的拓展。对于公职人员而言,这场探索的罗盘必须始终指向“纪律”与“廉洁”;对于普通职场人而言,它则关乎“成长”与“平衡”。一个理想的兼职状态,不是在主业与副业之间疲于奔命,而是在二者的良性互动中,构建一个更加立体、丰满和自洽的人生。它应当是锦上添花,而非透支未来的无根之木,最终实现的不仅是财富的增量,更是个人价值的深度确认。