业委会兼职取酬算违纪吗?公职人员要当心!

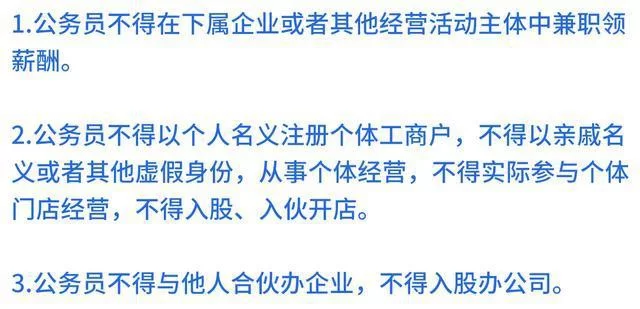

首先,我们必须明确一个核心前提:公职人员的身份具有特殊性。无论是公务员还是参照公务员法管理的机关工作人员,亦或是国有企事业单位的领导干部,其本质是“公家人”,其言行举止受到《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》以及《关于规范公务员辞去公职后从业行为的若干意见》等一系列党纪国法的严格约束。这些法规的核心要义之一,就是防止公职人员利用职务影响或个人身份谋取不正当利益。业委会,虽是群众性自治组织,但其管理着小区的公共收益,涉及物业选聘、工程招标等重大事项,本身就具有一定的“权力”属性。当公职人员的身份与业委会成员的职责叠加时,身份的交叉本身就构成了潜在的廉政风险点。因此,讨论能否“取酬”,必须先立足于“能否兼职”这一基础性问题。

接下来,我们需要精准区分“补贴”与“报酬”的本质不同,这是厘清违纪与否的关键界限。在现实中,业委会工作繁琐复杂,耗时耗力,为了鼓励成员履职,一些小区会发放一定的“津贴”、“补贴”或“误工费”。如果这些费用是经过业主大会共同决定,标准公开透明,并且其性质是对成员因履职而产生的实际支出(如交通费、通讯费、打印资料费等)的补偿,那么在严格合规的前提下,风险相对较小。然而,一旦这笔钱的性质演变为对“劳动”的支付,即按月或按次发放的具有工资性质的“报酬”,那么性质就完全变了。公职人员领取这种报酬,极易被认定为“违规兼职取酬”。因为“兼职”意味着从事了本职工作以外的、获取收益的社会职务,这与严禁公职人员违规经商办企业或在其他组织中兼职取酬的规定是直接冲突的。这其中的界限,往往如同一根游丝,极易因界定不清、标准模糊而跨越雷池。纪检监察部门在认定时,通常会综合考量资金的来源、决策程序、发放标准、是否经过报备等多个因素,而不仅仅是看其名目。

那么,公职人员参与业委会工作,究竟会面临哪些具体的法律风险与纪律处分?这绝非危言耸听。根据《中国共产党纪律处分条例》第八十八条规定,党员干部不得违反有关规定在经济组织、社会组织等单位中兼职,或者经批准兼职但获取薪酬、奖金、津贴等额外利益。违反者,将视情节轻重给予警告直至开除党籍的处分。对于非党员干部的公务员,依据《行政机关公务员处分条例》,同样有相应的纪律惩戒措施。更深层次的风险在于,领取报酬的行为可能成为被他人围猎、腐蚀的突破口。试想,当一位公职人员习惯了从业委会领取报酬,那么在处理业委会与物业公司的关系、决定公共收益的使用时,其判断力是否会受到影响?这种潜在的、隐性的利益输送风险,正是党纪国法严加防范的核心。一旦涉及金额巨大,或与具体职务行为相关联,甚至可能触犯刑法,构成受贿罪等更严重的犯罪。因此,对于公职人员而言,这笔看似不起眼的“兼职报酬”,背后牵动的是整个职业生涯的安全线。

面对如此严格的纪律要求和潜在风险,公职人员是否就应该对社区事务完全袖手旁观?答案也并非绝对。服务社区、参与公益是公民美德,公职人员更应起到模范带头作用。关键在于要找到一条合规、安全的参与路径。最稳妥、最无可指摘的方式,无疑是“零报酬”参与。公职人员可以以普通业主的身份参选业委会,但在履职过程中,明确声明并严格遵守不领取任何形式的报酬、补贴、津贴的原则。将所有付出视为对社区的无私奉献,这种纯粹的参与方式,既能实现服务邻里的初衷,又能彻底规避任何廉洁风险。如果因实际产生了必须报销的费用(如经业主大会同意的重大活动开支),也务必做到“公对公”,通过正规票据、集体决策流程进行报销,并主动向所在单位的纪检监察部门报备相关情况,保持高度透明。将个人行为置于组织和制度的监督之下,是保护自己的最佳方式。

归根结底,公职人员参与业委会兼职取酬问题,考验的不仅是个人对纪律条文的熟悉程度,更是其党性修养、规矩意识和政治判断力。在全面从严治党、持续深化反腐败斗争的时代背景下,对公职人员的要求只会越来越严,监督的触角也会延伸至社会生活的方方面面。社区虽小,却是社会治理的最小单元,也是观察干部作风的窗口。每一位公职人员都应清醒地认识到,手中的权力来自于人民,必须用于服务人民,绝不能异化为谋取私利的工具。在业委会这个平台上,真正的价值不是获得了多少物质回报,而是通过公正无私的奉献赢得了多少业主的信任,为构建和谐、美好的社区环境贡献了多少力量。守住这份初心和底线,远比任何一份兼职报酬都来得更加珍贵和厚重。