东北人段子为啥这么逗?东北人幽默到底有多顶?

东北人的幽默,早已不是一种简单的地域标签,而是演变成了一种现象级的文化符号。它如同黑土地上酿造的老酒,入口辛辣,回味醇厚,让人在捧腹大笑之余,总能品咂出几分生活的苦辣酸甜。这种幽默的力量,绝非凭空而来,它深深植根于一片独特的水土,历经风霜雨雪的淬炼,最终在语言与生活的碰撞中,绽放出最璀璨的火花。要探寻其“顶”在何处,我们必须撕开“好笑”的表层,潜入其文化肌理的深海。

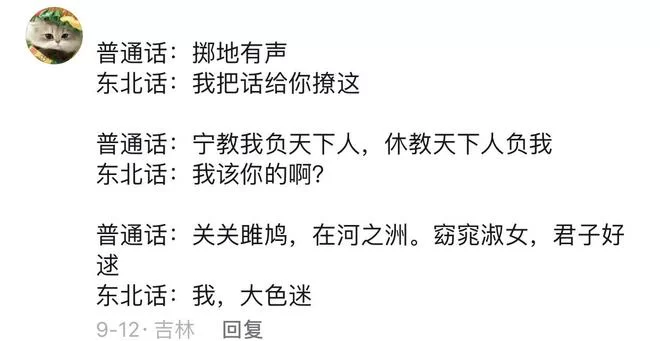

东北幽默的语言特点,是其最直观、最富感染力的外衣。 东北方言本身就像一块未经雕琢的璞玉,充满了原始的生命力。它的音调起伏大,四声转换间带着一种天然的节奏感和韵律感,仿佛每一句话都配着鼓点。这种独特的“声调魔性”为幽默铺设了第一层听觉地基。但更深层的魅力在于其词汇的“野性”与“创造性”。东北方言里充满了形象到极致的比喻和动词,比如形容一个人胖,不说“丰满”,而说“长得跟个轱辘椅子似的,一坐一个坑”;形容天气冷,不说“气温低”,而说“这天儿冻得鼻涕掉地上都能当冰棍儿舔”。这种不尚空谈、直击本质的表达方式,瞬间将抽象的感受具象化,产生了强烈的喜剧效果。此外,大量的叠词、儿化音以及俏皮的嗑(语气词),如“嘎嘎的”、“那家伙”、“咋整地”,不仅让语言听起来亲切悦耳,更像是在对话中加入了一味“酵母”,让原本平淡的表述瞬间发酵,充满笑点。这是一种源于生活、未经文人雅驯的语言艺术,粗粝却精准,鲜活且生动。

语言的肥沃土壤之上,是东北喜剧文化根源的深厚滋养。任何一种艺术形式的诞生,都离不开其特定的历史与社会环境。东北的幽默,很大程度上是一种“苦中作乐”的生存智慧。回溯历史,“闯关东”的先民们在白山黑水间开垦荒地,面对的是严酷的自然环境和艰苦的生存条件。漫长的冬季“猫冬”生活,使得人们围坐在火炕上,用故事和笑话来消磨时间、驱散寒冷与恐惧。在这种背景下,幽默不再是简单的娱乐,而是一种抱团取暖的精神慰藉,一种对抗现实重压的心理武器。它教会人们在逆境中寻找乐趣,在苦难中发现荒诞,从而保持一种豁达乐观的心态。同时,东北的民间艺术,尤其是“二人转”,为这种幽默提供了最初的舞台和范式。二人转那种“说学逗唱、九腔十八调”的表演形式,充满了插科打诨、即兴发挥的特质,其接地气、互动强的特点,直接塑造了东北人乐于表达、善于表演的集体性格。可以说,没有那片土地的历练,没有“猫冬”的酝酿,没有二人转的启蒙,就不会有今天这种独树一帜的喜剧文化。

当民间的“段子”开始走向更广阔的舞台,便开启了东北小品的发展辉煌篇章,也标志着东北人段子的艺术达到了一个高峰。从春晚舞台上赵本山、宋丹丹的“昨天今天明天”,到后来的“白云黑土”系列,东北小品以其鲜明的人物形象、密集的笑料包袱和贴近生活的剧情,成为了几代中国人的共同记忆。这些作品的成功,并非偶然。它们精准地将东北民间幽默的精髓进行了提炼与升华。一个经典的“段子”或小品,往往遵循着“起、承、转、合”的完整叙事结构,人物关系清晰,矛盾冲突集中,包袱的铺设和引爆恰到好处。更重要的是,它承载了丰富的社会内涵和时代情绪。赵本山扮演的“大忽悠”、范伟的“脑袋大脖子短”,这些角色之所以深入人心,是因为他们身上浓缩了普通人的小毛病、小算盘和小梦想,观众在笑声中看到了自己,看到了身边人。这种幽默不是高高在上的讽刺,而是带有温度的同情与自嘲。它解构了权威,消解了严肃,让宏大的叙事回归到个体的人间烟火,这正是其艺术生命力的核心所在。

最终,我们要探讨的是东北式幽默的精髓。如果要用一个词来概括,那便是“通透”。这是一种看透了生活本质后的从容与豁达。东北式幽默的核心在于“自嘲”和“解构”。幽默的发起者往往将自己置于一个尴尬、可笑的位置,通过主动“矮化”自己,来消解对方的防备,拉近彼此的距离。这种“我先笑我自己,你们就不好意思再笑我了”的智慧,是一种高情商的社交哲学。同时,它善于将一切严肃、崇高、沉重的话题进行“降维打击”,用最朴素、最市井的语言将其解构,露出其荒诞或滑稽的内里。比如面对人生的起落,一句“多大点事儿,睡一觉起来,天塌不下来”就足以四两拨千斤。这种幽默背后,是一种“不较真”的生活态度,一种对世事无常的坦然接纳。它不是逃避现实,而是在认清现实真相后,依然选择热爱生活,用笑声作为最坚硬的铠甲。这种源自黑土地的幽默精神,既有冰雪的冷冽清醒,又有炉火的温暖热情,它是一种生活的艺术,更是一种人生的境界。

这片广袤的黑土地,用它独特的风土人情,孕育出了一种能融化冰雪的幽默。它不是精心设计的包袱,而是从生活中自然生长出的智慧之花,带着泥土的芬芳和人间的烟火气。当笑声散去,留在人们心底的,是对生活更深一层的理解和热爱,这或许才是东北幽默真正“顶”到极致的地方。