东南大学博导与女博士关系引争议,师德何在?

近期东南大学发生的风波,如同一块巨石投入平静的湖面,激起的涟漪远远超出了事件本身。它不再仅仅是一桩个案的八卦,而是成为了审视当前高等教育体系中,那根名为“师德”的准绳是否已然松弛的绝佳切口。当博导与女博士的关系超越纯粹的学术指导,其背后隐藏的,往往不是个人情感的纠葛,而是高校师德失范问题的一个具象化缩影,是对整个学术共同体伦理底线的严峻拷问。

问题的核心,在于师生关系伦理边界的日益模糊。在传统的观念里,导师是“传道、授业、解惑”的师者,学生则是虚心求教的弟子,这种关系带有一定的伦理光环。然而,在现代科研体系下,这种关系发生了深刻的异化。导师不仅仅是学术引路人,更手握着学生的“生杀大权”——从课题选择、经费支持,到论文发表、毕业答辩,乃至未来的职业推荐,每一个环节都充满了权力的不对等。这种高度依附关系,使得师生之间的互动极易从学术指导滑向人身控制。当一方对另一方拥有绝对支配权时,所谓的“自愿”便成了一个值得深度怀疑的伪命题。因此,博导与女博士关系争议的本质,往往不是简单的情感问题,而是权力滥用的问题,是学术场域内权力寻租的极端表现。这种边界感的丧失,腐蚀的不仅是师生间的信任,更是学术公平的基石。

要根除此类顽疾,仅仅寄望于个体的道德自觉是远远不够的,必须建立起刚性的学术权力监督机制。长期以来,我国高校内部普遍存在“导师负责制”的泛化,导师的权力过大,而约束过小。学生即便遭遇不公,也往往因为害怕被“穿小鞋”而选择忍气吞声。这种申诉渠道的堵塞与保护机制的缺失,为权力的滥用提供了温床。一个健康的监督机制,应当是多层次、立体化的。首先,需要有明确的、可操作的师德师风负面清单,清晰界定师生交往的“红线”与“禁区”,让所有人心知肚明。其次,必须建立独立、中立的调查机构,当学生提出申诉时,能够启动公正、透明的调查程序,保护申诉者免受打击报复。最后,对于查实的失范行为,必须予以严厉的、足以产生震慑效应的惩处,打破“家丑不可外扬”的内部处理惯例,让阳光成为最好的防腐剂。只有当权力被关进制度的笼子,它才不会被随意滥用。

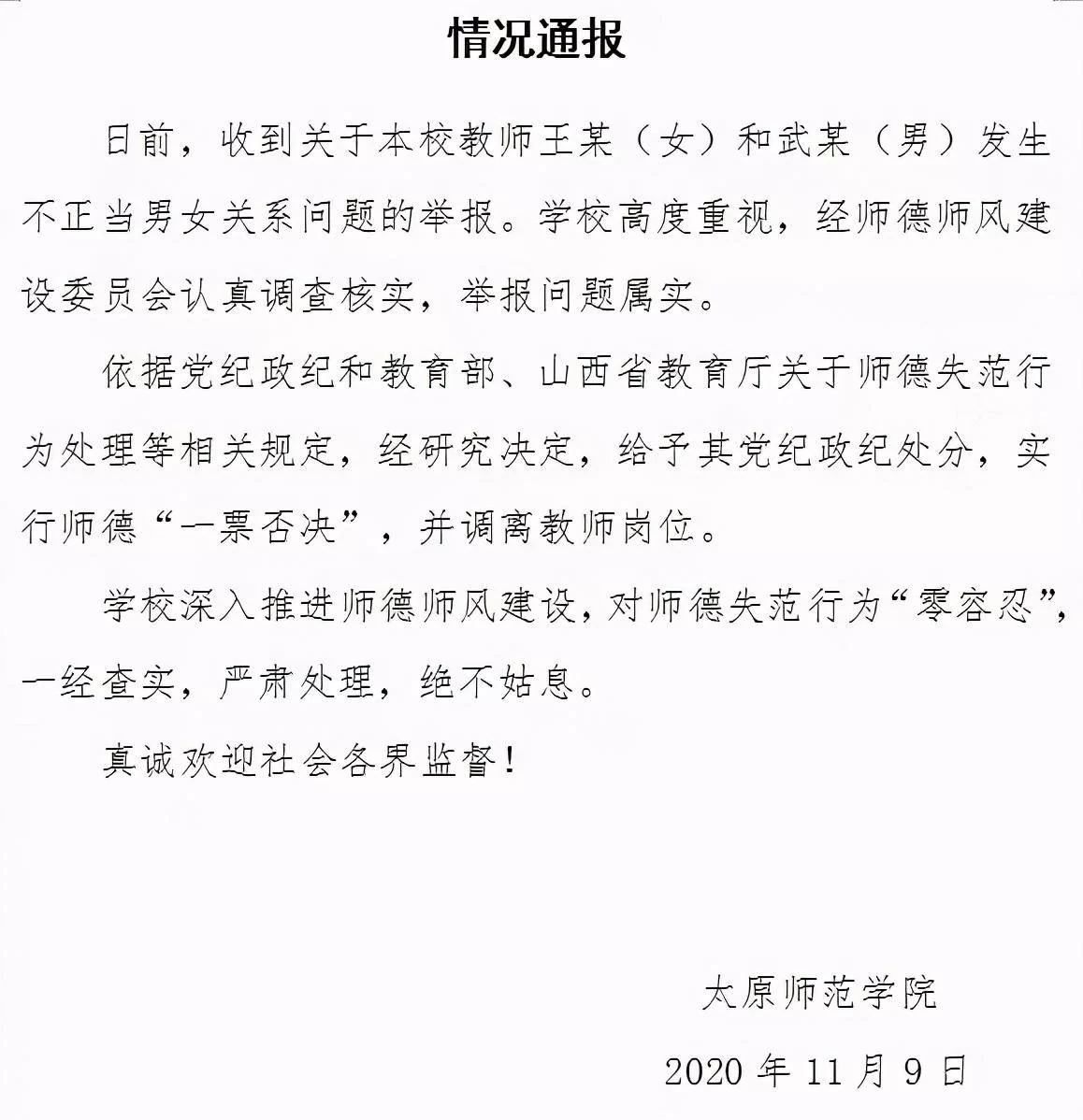

更深层次的变革,则指向导师责任制改革。现行的导师制,在强调导师责任的同时,也无意中放大了其权力。改革的思路,不应该是削弱导师的责任,而是要重塑责任与权力的平衡。一方面,可以探索建立导师组制度,由多位导师共同指导一名学生,打破单一导师的垄断格局,分散其个人权力,为学生提供更多的支持与选择。另一方面,学生的评价体系也应更加多元化,减少单一导师在学生学术评价中的决定性权重,引入更多客观、量化的指标,以及同行评议等外部评价机制。此外,高校应将师德师风建设作为导师资格认定、年度考核与职称晋升的核心指标,实行“一票否决制”,从源头上筛选出真正具备育人情怀与学术品格的学者担任导师。责任制的改革,其目标是从“人治”走向“法治”,让师生关系回归到纯粹的学术轨道。

重塑健康的学术生态,是一场需要勇气与决心的持久战。每一次师德失范事件的曝光,都是对学术尊严的一次伤害,也是一次自我净化的契机。我们不能一边痛心于学术殿堂蒙尘,另一边又对深层次的制度弊病视而不见。从明确师生关系的伦理边界,到构建强有力的权力监督,再到推动导师责任制的现代化转型,每一步都至关重要。学术的生命力在于自由探索,而这种自由必须建立在公平、正义与相互尊重的基础之上。唯有刮骨疗毒,方能重塑清朗;唯有坚守底线,才能让象牙塔真正成为追求真理、孕育良知的神圣殿堂,其圣洁,不在于永不蒙尘,而在于面对尘埃时,有涤荡清明的决心与行动。