个人兼职买卖虚拟货币违法吗?会被判刑吗?

首先,必须明确我国监管政策的核心打击对象。以2021年9月中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(简称“924通知”)为分水岭,监管态度已极为清晰。该通知将虚拟货币相关业务活动,如虚拟货币交易所、ICO(首次代币发行)、衍生品交易、法币兑换等,定性为“非法金融活动”。这意味着,任何组织或个人在中国境内或面向中国用户提供这些服务,是明确的违法行为,情节严重的将被追究刑事责任。然而,政策的关键在于其聚焦于“业务活动”和“经营行为”。对于个人单纯的持有行为,以及个人之间偶发的、点对点(P2P)的小额虚拟货币交换,现行法律并无明文条款将其直接定义为“违法”。这便为“个人兼职炒币”这一行为留下了一个法律上的灰色地带。它不像盗窃、抢劫那样是自然犯,更像是一种游走在政策边缘、缺乏法律保护的高风险行为。

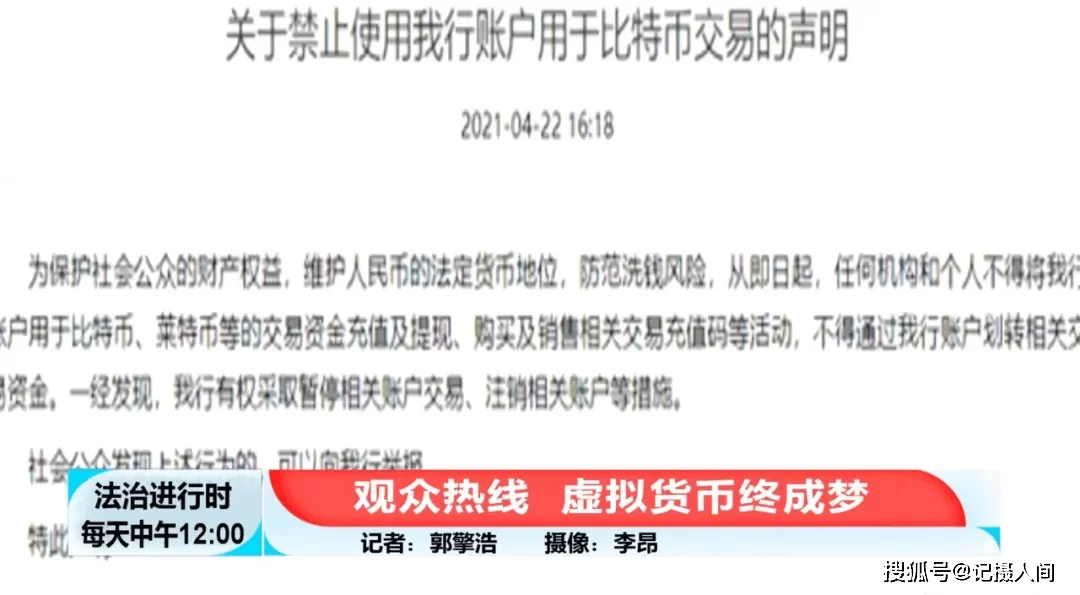

那么,为何说这种“兼职”行为风险极高?风险主要体现在两个层面:民事法律风险与刑事法律风险。在民事层面,最突出的问题是缺乏法律保护。如果你在交易中被骗,例如对方收钱后不发货,或者你购买的“空气币”价值瞬间归零,你很难通过法律途径维权。法院普遍认为,虚拟货币交易投资活动违背公序良俗,相关合同和权益不受法律保护。这意味着,你的资金投入很可能血本无归,且求助无门。此外,银行和支付机构为了执行反洗钱规定,会对涉及虚拟货币交易的账户进行严格监控。一旦你的银行账户被系统识别出与可疑的虚拟货币交易平台或个人有大额、频繁的资金往来,极有可能被冻结甚至限额,这将严重影响你的正常金融生活。这是许多兼职“炒币者”最先感受到的切肤之痛。

更为严重的是,当“兼职”行为的性质发生变化时,便可能跨越红线,触及刑事犯罪的雷区,这正是“会被判刑吗”这一问题的核心答案。第一种可能触及的罪名是非法经营罪。如果你已经不再是偶尔买卖,而是形成了高频率、大规模的交易模式,例如通过社交平台建立社群,公开招揽客户,做市商,或者以此为业,将其作为主要收入来源,那么你的行为就可能被认定为“虚拟货币相关业务活动”,从而构成非法经营罪。司法实践中,对于“情节严重”的认定,通常与交易金额、获利金额、社会影响等因素挂钩,一旦达到立案标准,判刑将成为现实。第二种,也是风险极高的罪名是洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪。虚拟货币的匿名性和跨境流动性使其成为洗钱和转移非法所得的温床。如果你在交易中,明知或应知对方资金是赌博、诈骗、贪污等犯罪所得,仍然为其提供兑换服务,无论你是否从中牟取暴利,都可能构成洗钱罪的共犯。即便你声称不知情,但如果你的交易模式明显异常(如接收大量来自陌生人的、碎片化的资金,并迅速兑换成虚拟货币),司法机关也可能推定你“应当知道”,从而追究刑事责任。

第三种常见的刑事风险是诈骗罪。在私人之间的P2P交易中,如果一方以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取对方财物,例如使用虚假的转账截图、发送无价值的“伪链”代币等,这就构成了典型的诈骗行为,与是否涉及虚拟货币这一载体无关。最后,参与或组织以虚拟货币为幌子的传销活动、集资诈骗,同样是严重的刑事犯罪。例如,宣传某个新币种有巨大升值潜力,鼓励他人发展下线并承诺高额回报,这类行为本身就触碰了非法集资或组织、领导传销活动罪的法律红线。

因此,理解中国对虚拟货币的根本监管态度至关重要。我国的政策导向是“去金融化”和“强风险防控”。监管层并不认为虚拟货币具备真正的货币价值,而是将其视为一种虚拟商品,但其炒作带来的金融风险、社会稳定风险却不容小觑。因此,政策的出发点是阻断其与金融体系的联系,保护人民群众的财产安全,维护国家金融稳定。在这一大背景下,任何试图将虚拟货币规模化、金融化、公众化的行为,都与国家政策背道而驰,必然会受到严厉打击。

回到最初的问题,个人兼职买卖虚拟货币,如果仅仅是偶尔、小额、自发的行为,且资金来源合法,不涉及为他人提供兑换等经营性服务,那么被直接认定为“违法”并判刑的概率较低。但这绝不意味着安全。你实际上是在一个没有护栏、没有裁判、甚至被监管层明确警示“此路不通”的悬崖边上行走。你面临的将是银行账户的随时“关停”、被骗后的求告无门,以及在不自觉中滑向非法经营或洗钱犯罪深渊的巨大风险。与其反复试探那条模糊的法律边界,不如清醒地认识到,将个人财富投入到这样一个不受法律保护、充满政策不确定性的领域,本身就是一场风险与收益极不对等的赌博。在金融安全面前,审慎与远离,或许才是最明智的选择。