中介兼职app猫腻多?违规兼职套路要警惕?

手机应用商店里琳琅满目的兼职APP,似乎为每一个渴望增加收入的人打开了一扇便捷之门。动动手指、日入斗金的高薪承诺,如同磁石般吸引着学生、宝妈以及寻求副业的上班族。然而,在这片看似繁荣的数字淘金热土之下,却暗流涌动,无数精心设计的陷阱正等待着猎物自投罗网。许多兼职APP并非直接的雇主,而是扮演着“中介”的角色,这恰恰是“猫腻”滋生的温床。它们利用信息不对称,将违规、甚至违法的兼职项目包装成诱人的机遇,让求职者在不知不觉中踏入套路的迷宫。

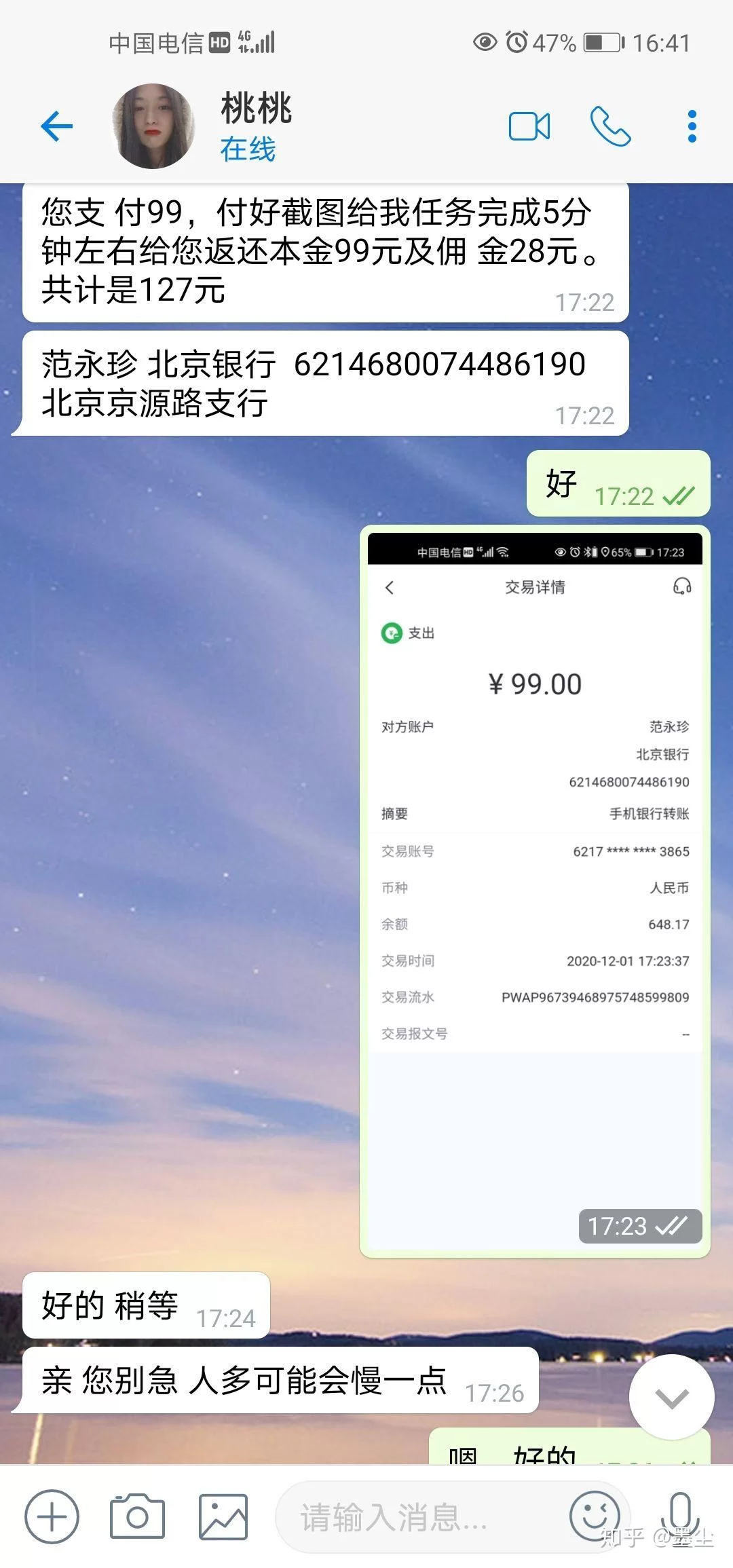

要识别这些陷阱,首先必须洞悉其最核心的几种运作模式。其中,危害最广、迷惑性最强的莫过于“刷单兼职”。刷单的套路有哪些?其流程往往经过精心编排,堪称一部心理操控的微型剧本。起初,骗子会发布小额任务,比如购买几十元的商品,并迅速返还本金和5-10元的佣金。这第一步“放利”是为了彻底打消你的疑虑,建立起微弱的信任。尝到甜头后,任务金额会逐渐提升到数百元,你依然能收到返款。此时,你的警惕心已基本瓦解。真正的杀招在最后——当你接到一个数千元甚至上万元的“连环单”或“组合单”时,系统会以“任务未完成”、“系统卡单”、“需要激活账户”等各种理由,要求你继续投钱才能解冻之前的所有本金和佣金。这便是典型的“温水煮青蛙”策略,一旦投入大额资金,便再也无法抽身,最终被拉黑删除,血本无归。除了刷单,还有号称“打字员”、“数据录入员”的骗局,其本质逻辑相通,以简单的劳动换取高额报酬为诱饵,最终目的都是收取“会员费”、“保证金”或“保密费”,收费后便将你晾在一边。

这些违规兼职套路之所以屡试不爽,关键在于它们精准地抓住了人性的弱点。骗子们是深谙心理学的“艺术家”,他们利用求职者的急迫心理、对轻松赚钱的渴望以及信息差的劣势。一方面,他们通过伪造的营业执照、华丽的APP界面、看似专业的“培训老师”和大量晒出的“成功案例”(实为PS的转账截图),构建起一种虚假的权威性与可靠性,让你信以为真。另一方面,他们通过营造“限时报名”、“名额紧张”的氛围,施加紧迫感,压缩你的思考时间,促使你做出冲动的决定。当你被“再不行动就错失良机”的焦虑感包围时,理性的防线早已摇摇欲坠。 这种组合拳式的攻击,让即便是受过高等教育的人也难免防不胜防。

那么,面对纷繁复杂的兼职市场,我们该如何擦亮双眼,做到有效防范呢?中介兼职如何避免被骗? 这需要建立一套系统性的防御思维。第一,也是最核心的铁律:任何要求你先交钱的兼职,无论是押金、保证金、培训费还是服装费,99.9%都是诈骗。正规企业的招聘流程不会向求职者收取任何前期费用。第二,学会交叉验证,辨别平台真伪。对于APP内发布的招聘信息,不要轻信平台自身的包装。可以利用“国家企业信用信息公示系统”等官方工具,核查招聘公司的工商注册信息、经营范围是否存在异常。一个连注册地址都无法核实,或者经营范围与招聘内容毫不相干的公司,其可信度几乎为零。第三,进行基本的逻辑审问。问自己一个问题:为什么这份报酬优厚的工作如此轻易就能得到?资本的本质是逐利,没有哪个企业会愿意支付远超市场价的薪水,去聘请一个没有任何技能、无需培训就能完成“简单任务”的人。当一件事听起来好得不像真的,它多半就不是真的。 这份朴素的常识,是抵御诈骗最坚固的盾牌。

掌握正规兼职平台辨别方法,是从源头上远离风险的关键。真正的合规平台,其运营逻辑与诈骗中介截然不同。它们通常以信息匹配和撮合服务为核心,盈利模式来自向企业端收取的服务费或广告费,而非向求职者索取。这类平台往往具备以下特征:首先,对入驻企业有严格的审核机制,企业信息透明可查。其次,平台功能完善,沟通、签约、报酬支付等流程有迹可循,且有明确的纠纷处理渠道。再者,平台上发布的职位描述清晰、具体,对工作内容、要求、薪资结构有详细说明,而非含糊其辞的“高薪诚聘”。作为求职者,应优先选择大型、知名的招聘网站,或通过学校就业指导中心、政府公共就业服务机构等官方渠道获取信息,这些渠道的安全性远高于来路不明的兼职APP。

最终,构建一个安全的兼职生态,不仅仅是求职者个人的责任,更需要平台方、监管机构和全社会的共同努力。应用商店应承担起审核主体责任,对那些涉嫌欺诈、大量用户投诉的APP及时下架,而非放任其野蛮生长。监管部门则需加大执法力度,对网络黑灰产形成常态化打击,提高违法成本。而对于我们每一个身处其中的人,培养一种“数字时代生存智慧”显得尤为重要。这种智慧,是面对诱惑时的冷静,是处理信息时的审慎,是守护个人隐私与财产安全的自觉。它意味着我们不再被动地接受信息,而是主动地去质疑、去求证、去思考。在数字化的求职浪潮中,每个人都是自己航船的舵手。辨别兼职APP中的暗礁,不仅仅是保护钱包那么简单,更是在这个复杂时代里,守护个人独立判断力与尊严的第一道防线。当诱惑来临时,那份冷静与审慎,才是你最宝贵的资产。