中国人寿兼职犯法吗,充场、抄写兼职也犯法吗?

首先,我们需要明确一个核心概念:任何兼职工作的合法性都建立在真实、合规、透明的基础之上。对于中国人寿这类正规机构,其招聘的兼职人员通常会经过正式流程,有明确的岗位职责、薪酬结构和法律协议。例如,成为一名保险公司的兼职代理人,需要考取相应的从业资格证,其行为受到银保监会(现国家金融监督管理总局)的严格监管。这类工作不仅合法,而且是金融体系的有益补充。但问题在于,许多求职者接触到的并非这些岗位,而是被包装得极具诱惑力的“轻松高薪”工作,其中“充场”和“抄写”便是典型代表。

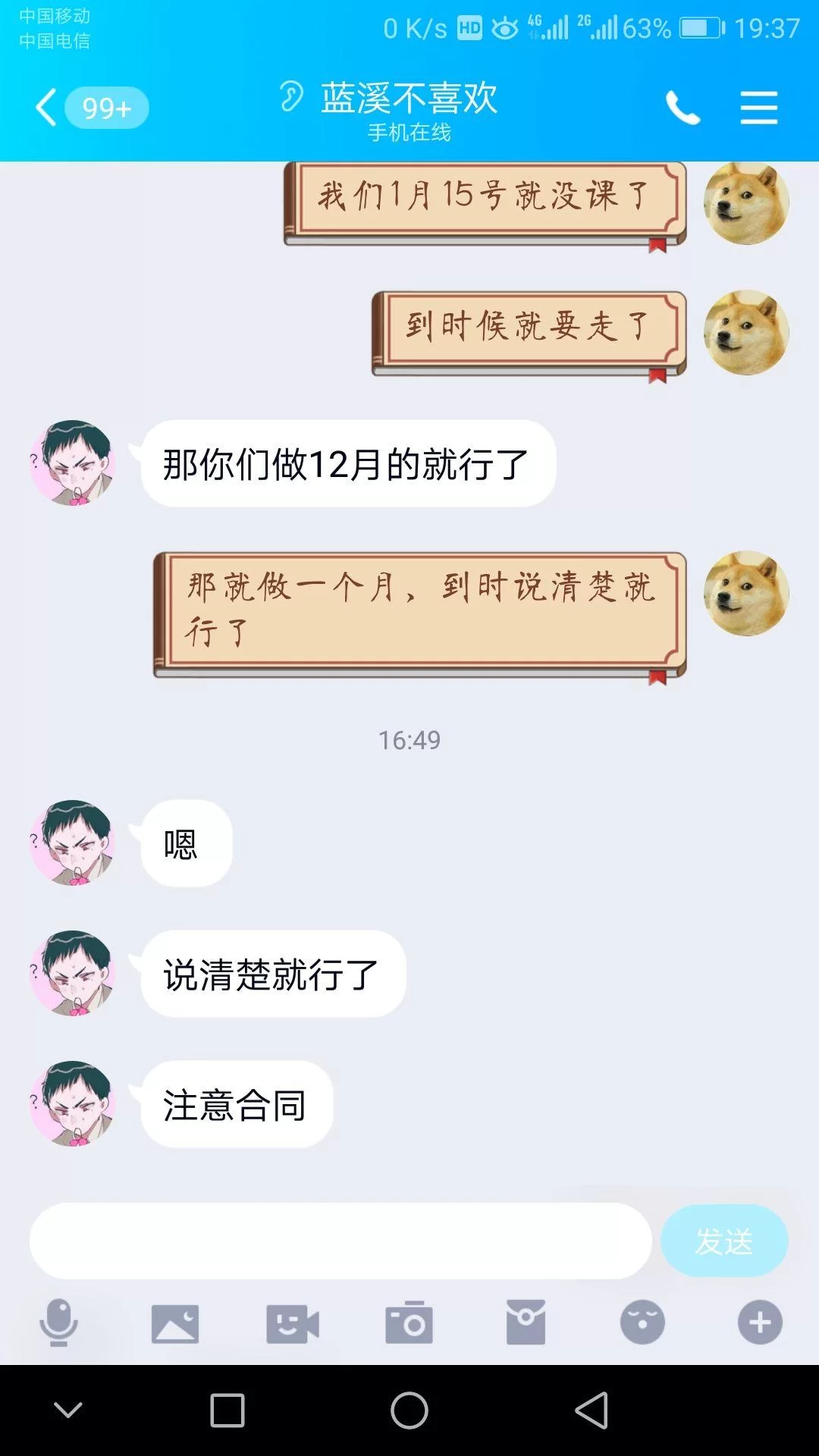

当我们将目光转向“充场兼职是否违法”时,情况便变得复杂起来。“充场”,顾名思义,就是充当场面、制造人气。常见于各类产品推介会、理财讲座、开业庆典等场景。组织者支付一定报酬,让兼职人员扮演成真实客户,营造一种活动火爆、产品广受欢迎的假象。从法律角度看,这种行为本身可能不构成对兼职人员而言的“犯罪”,但它无疑是商业欺诈的辅助行为。它误导了真实的潜在消费者,使其基于错误的信息做出判断,这违反了《反不正当竞争法》中关于禁止虚假宣传的规定。对于参与“充场”的个人而言,虽然可能不会直接面临刑事处罚,但已经成为了不诚信商业行为的一环。一旦该活动被查处,参与者不仅可能被追缴不当得利,其个人诚信记录也可能留下污点,更严重的是,若该活动涉及非法集资或金融诈骗,参与者甚至可能被卷入刑事案件,成为“从犯”或“帮助犯”,面临意想不到的法律风险。

而“抄写兼职的法律风险”则呈现出另一重复杂性,其核心往往指向个人信息安全与数据保护。这类兼职通常以“数据录入”、“信息整理”、“问卷誊抄”等名义出现,工作内容看似简单无害,只需动动笔或敲敲键盘。然而,风险的根源在于抄写的对象是什么。如果抄写的是公开的、不涉及隐私的资料,那么风险相对较低。但现实中,许多“抄写”工作背后隐藏着黑色产业链。例如,要求抄写大量的保单信息、客户身份证号、电话号码、银行账户等敏感数据。这直接触及了《个人信息保护法》的高压线。组织者往往没有合法的授权去处理这些信息,他们通过兼职这种方式,将非法获取或泄露的数据“洗白”。参与此类抄写的兼职者,在不知情的情况下,可能已经成为了侵犯公民个人信息的帮凶。一旦案发,即便声称自己“不知情”,也难以完全摆脱法律责任,因为疏忽大意或为获利而放任风险发生,本身就需要承担相应的民事乃至行政责任。

那么,面对纷繁复杂的兼职市场,求职者应如何进行有效的兼职工作的合法性判断,从而保护自己?这需要建立一套系统的识别与规避机制。第一步,审视招募信息的正规性。正规公司的兼职招聘通常会通过官方渠道发布,有明确的岗位名称、职责描述和联系方式,绝不会使用过于夸张、模糊的词语,如“日结千元”、“躺着赚钱”。第二步,核实用工主体。是直接与中国人寿签约,还是与某个“人力资源公司”、“活动策划公司”合作?务必通过企业信用信息公示系统等官方渠道,核查该公司的真实性与合法性。第三步,审慎评估工作内容。如前所述,任何要求你参与制造虚假人气、处理敏感个人信息的工作,都应高度警惕。一份合法的工作,其内容必然是阳光、透明且对社会有价值的。第四步,签订书面协议。无论兼职期限长短,都应要求签订书面协议,明确双方的权利义务、工作内容、薪酬标准及支付方式。这不仅是对自己权益的保障,也是判断对方是否正规的重要标尺。最后,警惕任何形式的入职费用。凡是要求先交“押金”、“保证金”、“培训费”的兼职,几乎可以断定为骗局。

选择一份兼职,不仅仅是赚取短期收入的途径,更是个人职业生涯和社会责任感的体现。在“中国人寿兼职犯法吗”这个问题背后,实质上是对个人行为边界的探寻。在兼职的广阔市场中,辨别真伪的能力不仅是保护自己的盾牌,更是个人职业品格的试金石。选择一份工作,就是选择一种价值认同,其分量远超一时的薪酬所得。面对诱惑时保持清醒,面对风险时坚守底线,才能在实现个人价值的同时,共同构筑一个诚信、健康、有序的市场环境。