事业编制人员能搞副业吗?合法副业有哪些?

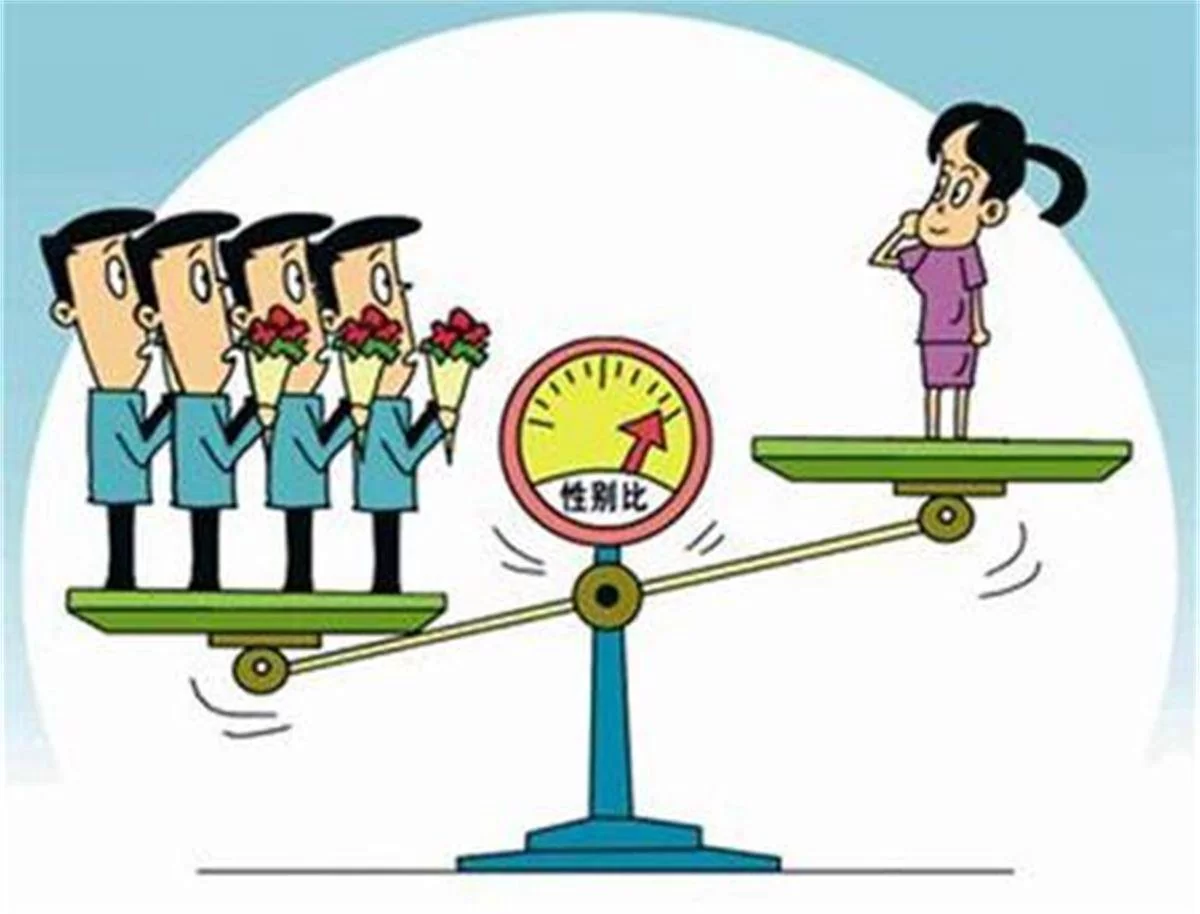

在当下社会经济发展的浪潮中,个人价值的多元化实现成为越来越多人的追求,对于拥有稳定工作但收入相对固定的事业编制人员而言,“搞副业”这个话题既充满了诱惑,也伴随着巨大的疑虑。这并非一个简单的“能”或“不能”的判断题,而是一道需要精准理解政策、审慎评估风险、巧妙把握边界的复杂应用题。核心的矛盾点在于,如何在追求个人经济价值提升的同时,不触碰公职人员的纪律红线,不影响本职工作的履职尽责,这构成了探讨此问题的根本出发点。

要厘清事业编制人员能否搞副业,必须回归其身份的根本属性。事业单位工作人员,虽然不直接等同于《中华人民共和国公务员法》约束的公务员,但其身上同样承载着公共服务的社会职能和国家的信任。因此,相关纪律要求虽略有差异,但精神内核高度一致。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》等文件,为科研人员等特定群体从事兼职活动打开了政策窗口,但这并不意味着普遍意义上的“副业开禁”。我们必须清醒地认识到,任何副业行为都必须以不占用本职工作时间、不使用单位资源、不损害公共利益、不与职务产生利益冲突为绝对前提。这便是理解所有相关政策规定的基石,也是那条不可逾越的“纪律红线”。一旦副业与个人职权、职务影响或单位掌握的未公开信息产生关联,性质就发生了根本变化,从合法增收沦为违规甚至违法。

明确了红线所在,我们再来探寻那些位于安全区内的“绿色通道”。事业编人员可以做哪些合法副业?答案主要集中在那些纯粹依靠个人知识、技能和业余时间,且与本职工作毫无关联的领域。第一类是知识变现型,例如,一位教师利用周末时间进行线上学科辅导,一位文学爱好者在网络平台发表小说或翻译作品,一位设计师在完成本职工作后接取一些海报、LOGO的设计私活。这些活动的核心是“出卖”个人的智力成果,而非公职身份。第二类是技能服务型,比如一位有会计背景的人员在业余时间为小微企业提供代理记账服务,一位摄影爱好者在节假日承接个人写真或婚礼跟拍,一位程序员参与开源项目或开发独立的手机应用。这些副业依赖于个人后天习得的、非职务赋予的专业技能。第三类是艺术创作与体力劳动型,如从事书画、手工艺品制作并在合规平台销售,或者在农忙时节回乡帮助家庭从事农业生产劳动。这类副业与公职身份的距离最远,通常风险最低。关键在于,所有这些活动都必须是“隐形”的,不能以单位名义进行,不能利用工作关系进行推销,更不能让服务对象误以为这与其公职身份有任何关联。

即便选择了看似安全的副业类型,如何走好“合规路径”依然是决定成败的关键。体制内人员如何合规开展副业?这需要一个严谨的操作流程。首先,内部报备与咨询是第一步,也是最重要的一步。不同地区、不同系统、甚至不同单位对于副业的管理细则可能存在差异。在行动之前,主动向单位人事部门、纪检部门或组织部门进行咨询,了解具体的管理口径和报备要求,是规避未来风险最有效的方式。切不可抱有“法不禁止即可为”的侥幸心理,许多单位的内部规定会比国家层面的法规更为具体和严格。其次,严格划清界限。在时间上,确保副业活动绝对发生在法定节假日、休息日或下班后的个人时间里;在空间上,禁止使用单位的办公设备、网络、文件资料等任何公共资源;在身份上,绝不透露、暗示或利用自己的事业编身份为副业背书。最后,正视税务问题。事业编副业收入如何申报纳税?根据《中华人民共和国个人所得税法》,副业收入属于“劳务报酬所得”或“经营所得”,必须依法纳税。随着金税系统的完善,个人收入的透明度越来越高,任何企图偷逃税款的行为都将面临严重的法律后果。合规纳税,不仅是对法律的敬畏,也是对自己副业行为合法性的最终确认。

从更深层次的视角看,事业编制人员搞副业的现象,也折射出时代变迁与个人发展的新课题。它不再仅仅是赚点外快的零敲碎打,而是个人在体制内外探索能力边界、实现自我价值的一种尝试。这种趋势对管理者提出了新的要求,如何在严守纪律底线与激发人员活力之间找到平衡点,考验着治理智慧。对于从业者个人而言,副业更像一把双刃剑,它既能带来经济上的补充和技能上的精进,也可能分散精力、引发职业风险。因此,在迈出第一步之前,进行深刻的自我剖析至关重要:我的初衷是什么?我是否有足够的时间和精力去平衡?我选择的副业是否真的“干净”?对规则的敬畏之心,对风险的预判能力,以及对本职工作的忠诚度,共同构成了决定这把剑利弊的天平。最终,一个理想的副业状态,应当是与主业形成良性互补,而非恶性竞争,它是在稳固的职业根基之上,生发出的个人价值的延伸,这或许才是“事业编制人员搞副业”这一命题在新时代下最值得追求的答案。