二建兼职挂靠以及证书费用一年大概多少钱呢?

当“二建兼职挂靠费用一年大概多少钱”这个问题被抛出时,它所触及的远不止是一个简单的数字。这个数字,更像是一个敏感的市场晴雨表,折射出建筑行业的脉动、政策法规的收紧以及无数持证者内心的权衡。要回答这个问题,我们不能给出一个笼统的答案,因为二级建造师证书的挂靠价格是一个由多重变量共同决定的动态函数。它并非一个标价,而是一场关于价值、风险与机遇的复杂博弈。目前,市场上大致的浮动范围可能在每年一万元至三万元之间,但这区间的巨大落差背后,隐藏着深刻的专业逻辑和市场密码。

二级建造师证书挂靠价格的构成,首要的决定因素是专业差异。 这一点是所有讨论的基石。建筑工程专业作为最基础、持证人数最多的类别,其市场供给相对充足,因此挂靠价格通常处于整个体系的中下游,俗称“大白菜”专业。然而,一旦切换到市政公用工程,情况便截然不同。市政工程关乎城市基础设施建设,项目数量多、投资规模大,对专业资质的需求旺盛,导致证书价格水涨船高,通常比建筑专业高出数千元乃至上万元。机电工程和水利水电工程则属于更为专业的领域,尤其是在大型工业项目、能源项目集中的地区,其证书价值更为凸显,价格往往是所有专业中的佼佼者。因此,在评估自己的证书价值时,首先必须明确其专业归属,这是最基础也是最关键的一步。

地域因素是另一个无法回避的核心变量。 中国经济发展的不均衡性,直接投射到了建筑行业的热度图上。在广东、江苏、浙江、北京等建筑业发达、项目密集的一线及沿海发达省份,企业对资质的需求极为迫切,为了在激烈的竞标中脱颖而出,它们愿意支付更高的价格来获取证书资源。反之,在一些经济相对滞后、建筑业发展缓慢的地区,项目机会本就稀少,企业对证书的需求自然疲软,挂靠价格也随之维持在较低水平。这种地域价差,本质上是区域经济活力和基建投资强度的直接体现。一个在内地省份可能价值不菲的证书,到了东部沿海地区,其市场估值可能会被重新定义。

探讨影响二建挂靠费用的因素,不能忽视政策这只“无形之手”。 近年来,国家对于“挂证”行为的打击力度持续加码,“人证合一”的监管方向日益明确。社保联网核查、“四库一平台”等信息技术的应用,让过去那种“证书在天上飞,社保在地上缴”的灰色操作模式无所遁形。这种高压态势直接冲击了传统的挂靠市场,导致了两个显著后果:其一,市场整体需求萎缩,不少企业因合规风险而放弃挂靠,导致价格失去了往日的支撑力;其二,合规成本提高,那些仍然有需求的企业,在选择挂靠对象时会更加谨慎,也更倾向于选择能提供某种程度“实质服务”的持证者,而非纯粹的“证书挂名”,这在一定程度上也改变了价格的构成逻辑。因此,今天的挂靠价格,不仅包含了证书的稀缺性,还内含了一部分“合规风险溢价”。

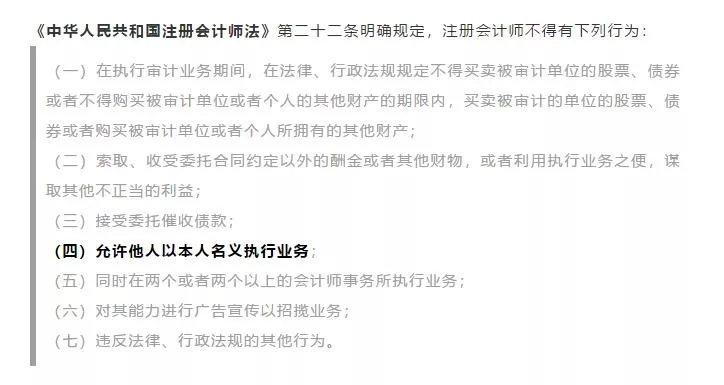

当我们谈论二建挂靠风险与收益时,绝不能只看到眼前的那笔“收益”。 挂靠本质上是一柄双刃剑,其锋刃的另一面,是沉重且不可预测的风险。首先是法律风险。尽管法律法规的执行存在差异,但“挂证”行为本身是不被允许的。一旦被查实,持证人面临的可能不仅仅是证书被注销、罚款,更可能被记入个人信用记录,对其职业生涯造成长远影响。其次是项目质量与安全风险,这是最致命的一点。挂靠的证书被用于项目投标和施工许可,意味着在法律层面,该建造师就是项目的负责人之一。一旦项目出现任何质量缺陷或安全事故,无论持证人是否知情、是否参与,都将承担不可推卸的法律责任,轻则吊销执业资格,重则可能面临刑事追责。最后是财务风险,挂靠协议的稳定性无法得到保障,企业拖欠费用、甚至破产跑路的风险始终存在。面对这些风险,每年那几万元的“收益”是否还显得那么诱人?这是一个值得每一位持证者深思的问题。

长远来看,二级建造师证书的真正价值,绝非体现在挂靠费用的多寡。 它更应被视为个人专业能力的一张“名片”,是职业生涯发展的“助推器”。与其在灰色地带冒险追逐蝇头小利,不如将目光放长远,思考如何让这张证书发挥其最大效用。对于在职的工程人员,证书是晋升加薪的砝码,是承担更重要职责的通行证。对于寻求机会的自由职业者,完全可以凭借证书和专业能力,为中小企业提供正规的技术咨询、项目管理顾问服务,这种“人证合一”的兼职模式,不仅合法合规,收益可能更高,且能积累宝贵的行业经验和人脉。这才是证书价值的正向循环。将个人职业生涯捆绑在充满不确定性的挂靠市场,无异于将大厦建于流沙之上。真正的智慧,在于洞悉趋势,规避风险,将自身价值与行业发展的正确轨道对齐。证书的价值,最终要回归到它所代表的专业知识和实践经验上,这才是它永不贬值的“核心价格”。