周易研究到底在研究啥,天文学也算它的研究方向吗?

周易研究,其核心远不止于大众熟知的占卜预测,它是一门深邃而广博的综合性学问。要回答“周易研究到底在研究啥”,就必须先理解其内部两大根本性的学术脉络——象数与义理。而“天文学是否为其研究方向”的答案,就深藏于象数之学的源流之中。象数,是周易的骨架与血肉,它由卦爻符号、数字推演、河图洛书等一系列形式化的“象”与“数”构成,是古人认知世界、模拟变化的符号模型。义理,则是周易的哲学灵魂,它通过解读卦爻辞背后的意蕴,阐发关于宇宙、社会、人生的根本法则与智慧,涵盖了伦理学、政治学、哲学思辨等多个层面。因此,周易研究本质上是在探索一套独特的“宇宙-人文”符号系统,并阐释其背后的思想体系。

义理之学,是周易哲学价值的集中体现,也是后世儒家、道家思想的重要源头活水。从《易传》开始,学者们便致力于挖掘《周易》卦爻辞中所蕴含的深刻哲理。例如,“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”,这早已超越了单纯的卜筮记录,升华为中华民族精神品格的高度概括。义理研究关注的是“为什么”,探讨的是变化的规律(变易)、不变的本体(不易)以及简易的法则(简易)。它将《周易》从一部占筮手册提升为一部智慧之书,指导个体如何修身养性、趋吉避凶,也指引着社会如何和谐运转、长治久安。从王弼的“得意忘象”,到程颐的“体用一源”,再到王夫之的“乾坤并建”,义理之学在不同时代都焕发出新的思想光彩,构成了中国哲学史上一条波澜壮阔的主线。它不是僵化的教条,而是一个充满活力的思想场域,历代智者在此与古人对话,回应时代之问。

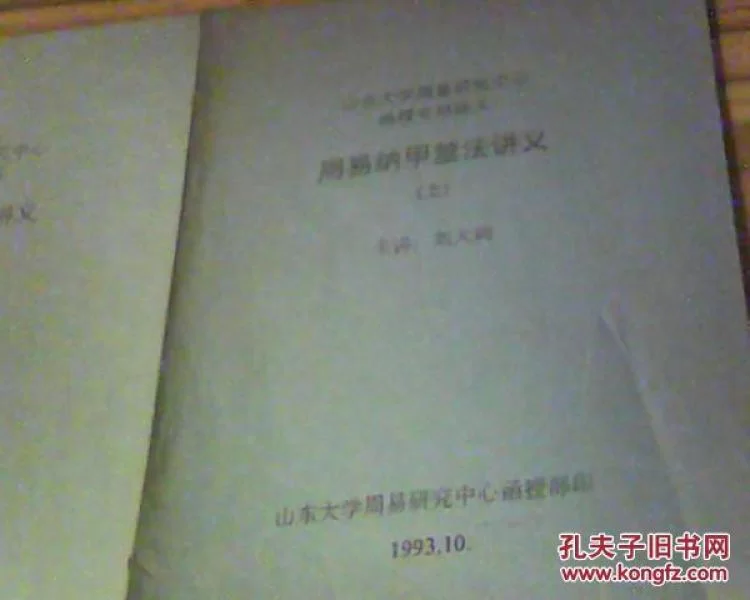

而象数之学,则更贴近《周易》的原始样貌,也是其与天文学产生交集的关键所在。象数研究关注的是“如何”,即这套符号系统是如何构建和运作的。它涉及卦象的起源(如伏羲画卦的传说)、六十四卦的排列逻辑、蓍草或钱币的占卜方法,以及更为复杂的卦气、纳甲、爻辰等理论。这些理论的核心,皆指向一个共同的源头——对自然,尤其是对天象的观测与模拟。古人仰观天文,俯察地理,试图从宇宙的秩序中找到人世间的规律。天文学,在古代中国,其功能与现代天文学大相径庭。它并非纯粹为了探索物理宇宙的奥秘,而是与历法制定、农事安排、社会政治紧密相连的“观象授时”之学,带有浓厚的天人感应色彩。因此,将“古代天文历法”视为周易研究的方向之一,是完全准确的。

具体而言,周易与古代天文历法的关系体现在多个层面。首先,八卦本身就是对八种基本自然物象的概括,如乾为天、坤为地、震为雷、巽为风等,这源于古人对自然界最直观的分类。其次,更为复杂的是六十四卦与时空的对应体系。例如,“卦气说”将六十四卦与一年二十四节气、七十二物候相配,以卦象的变化来表征时令的流转和气候的变迁,这本质上就是一部符号化的历法。再如,“爻辰说”则将卦爻与十二地支、二十八宿等天体坐标相结合,试图构建一个涵盖天、地、人的全息宇宙模型。北斗七星斗柄的指向决定了四季的划分,这“斗建”观念也与《周易》中循环往复、生生不息的变易思想高度契合。可以说,周易的象数框架,就是一个浓缩了古代中国天文学、历法学和宇宙观的精密仪器。研究周易的象数,就是研究古人如何“以天为鉴,推演人事”,这无疑是中国古代天文学史研究中不可或缺的一环。

进入现代,周易研究的价值与应用也发生了新的延展。我们当然不能再将其占卜功能等同于科学预测,但这并不妨碍我们从其他维度发掘其智慧。作为一部独特的易经哲学思想体系,它为我们提供了理解世界的一种非线性、辩证性的思维方式。在管理学领域,其关于“时”与“位”的论述,对于战略决策和时机把握具有重要启发。在心理学层面,心理学家荣格提出的“共时性原理”就深受《周易》启发,他认为卦象的呈现与提问者的心理状态是一种有意义的非因果性关联,这为探索人类潜意识提供了新的视角。在文化研究领域,《周易》更是理解中国传统文化基因的钥匙,无论是中医的阴阳五行理论,还是书法、绘画中的构图与气韵,抑或是建筑中的风水观念,其深处都流淌着《周易》的血液。因此,当代的周易研究,早已超越了“是科学还是迷信”的简单二分法,而是在哲学、历史、文化、艺术等多个学科交叉点上,探寻其作为人类智慧结晶的永恒价值。

它并非一部提供标准答案的说明书,而更像是一面映照万象的铜镜,或是一幅标示出生命能量流向的星图。研究周易,最终是为了学习一种与世界相处的方式——一种在变化中寻找不变、在复杂中洞见简约、在冲突中寻求和谐的智慧。无论是探寻其义理的深邃,还是破解其象数的奥秘,抑或是追溯其与古代天文学的渊源,我们都是在与一个古老而伟大的文明进行深度对话。它并未终结疑问,而是开启了更为深邃的追问,这或许正是周易研究穿越数千年时光,依然引人入胜的根本魅力所在。