互联网的优势,副业和农业能跟着得多少好处?

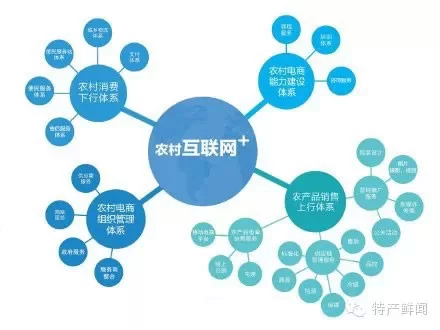

互联网对农业的渗透,早已超越了简单的信息查询工具范畴,它正在重构农业的价值链,并为从业者,特别是寻求多元化收入的个人,开辟了前所未有的副业蓝海。这种变革并非技术层面的简单叠加,而是一种深度的化学反应,将土地的产出与数字世界的连接能力相融合,催生出全新的商业模式与生活方式。传统的农业生产者,其价值实现往往受限于地域、渠道和信息不对称,而互联网恰恰是打破这三重枷锁的最有效武器。对于希望投身农业的“新农人”或是在地农民而言,这不再是一个选择题,而是一个关乎生存与发展的必答题。

“互联网+农业”赋能副业的核心逻辑,在于价值链的缩短与价值点的重塑。 过去,一颗苹果从枝头到消费者手中,需要经历收购商、批发商、零售商等多个环节,每一层都分走了利润,也隔绝了生产者与消费者的情感连接。互联网,特别是社交电商和直播平台的兴起,让生产者可以将果园直接“搬”到消费者面前。这种“从田间到餐桌”的最短路径,不仅意味着更高的利润空间,更重要的是,它为农产品赋予了故事性和人格化标签。一个返乡青年通过短视频记录自家柑橘从开花到结果的全过程,他销售的不仅是柑橘本身,更是那份看得见的生态、听得见的乡音和感受得到的匠心。这种基于信任的溢价,是传统渠道无法比拟的,也为副业从业者提供了坚实的盈利基础。

对于希望入局的新农人而言,利用互联网开启农业副业增收,首要任务是找准自身定位与切入点。这并非要求每个人都成为全栈式电商专家,而是要找到与自身资源、技能和兴趣相匹配的模式。其中,农产品自媒体运营副业指南的核心,在于“内容”而非“销售”。与其一开始就急于带货,不如先成为一个领域的“分享者”。例如,一位擅长制作传统手工酱料的家庭主妇,可以从分享制作工艺、食材挑选的短视频入手,积累对传统美食文化感兴趣的粉丝。当信任建立起来后,销售自家制作的酱料便水到渠成。这种模式启动成本低,对规模要求不高,非常适合作为副业起步。关键在于内容的持续产出和真实人设的塑造,让粉丝感受到的不是冷冰冰的商品,而是一个有温度、有故事的品牌。

在更宏观的层面上,乡村振兴背景下的农业电商副业模式展现出了强大的生命力与政策红利。各地政府正积极推动“一村一品”,并配套建设物流、仓储等基础设施,这为个体副业从业者提供了良好的外部环境。副业可以有多种形态:可以是基于本地特色产品的“代购”模式,利用信息差为外地亲友或客户寻找地道农产品;可以是成为某个区域品牌的“分销员”,通过社交网络进行推广;还可以是开发体验式产品,如线上认养一棵果树、远程监控菜地生长等,将农业与文旅、教育相结合。这些模式的共同点,是充分利用了互联网的连接属性,将沉睡的乡村资源激活为可供消费的“产品”。副业的参与者,成为了乡村振兴网络中的一个重要节点,既实现了个人增收,也为地方经济的发展贡献了力量。

然而,机遇背后同样伴随着不容忽视的挑战。首先,农业生产的非标准化特性与互联网消费对稳定性的要求之间存在天然矛盾。作为副业,如何保证产品质量的稳定、供应的持续,是需要精细规划的问题。其次,物流是农产品上线的“最后一公里”,生鲜产品的保鲜、包装、运输成本高昂,直接影响副业的盈利能力。再者,互联网的流量成本日益增高,如何在海量的信息中脱颖而出,建立起自己的私域流量池,考验着从业者的运营智慧和耐心。应对这些挑战,需要的是“小而美”的哲学。副业不必追求规模上的宏大,而应追求特色上的极致。与其做大而全的平台,不如做小而精的“单品冠军”或“意见领袖”。通过聚焦一个细分品类,服务一个精准社群,建立起高粘性的用户关系,从而在激烈的市场竞争中找到自己的生态位。

互联网赋予农业副业的,绝不仅仅是多一条赚钱的途径。它更像是一座桥梁,连接了被遗忘的土地与渴望真实的都市心灵,连接了传统的农耕智慧与现代的商业文明,也连接了个人价值与时代脉搏。当一位工程师利用周末回到乡下,通过直播推广父亲的蜂蜜时,他传承的不仅是一门手艺,更是一种亲情和乡土情怀。当一位大学生在假期为自己的家乡设计文创包装,并通过网店销售时,她实现的不仅是经济上的独立,更是对家乡文化自信的表达。这种连接所产生的价值,是超越金钱本身的,它让农业回归其本源——一种关于生命、自然与情感的事业。

在这片数字化的田野上,每一次点击都可能播种下希望,每一次分享都能收获一份认同。副业的形态或许会随着技术和平台的演进而不断变化,但其内核始终不变:那就是用真诚连接世界,用创意点亮乡土。互联网为每一个热爱土地的人提供了一个杠杆,足以撬动远超预期的未来。这股力量正在悄然改变中国乡村的面貌,也让“新农人”这个身份,充满了无限的可能与尊严。