五一兼职骗局是真的吗?这些兼职要小心别踩坑!

五一假期的脚步越来越近,许多人心里盘算着通过一份兼职来充实小金库,或是为简历增添一抹亮色。然而,伴随着这股求职热潮,一些精心包装的五一兼职骗局也悄然浮出水面,它们利用人们的求职焦虑和赚钱渴望,编织出一个个看似美好的陷阱。这些骗局并非遥不可及的都市传说,而是真实发生在我们身边的威胁,尤其是对于那些社会经验尚浅的在校学生而言,更是需要高度警惕的大学生兼职陷阱。我们必须清醒地认识到,任何脱离了“价值交换”基本逻辑的高薪回报,背后都可能隐藏着一个精心设计的骗局闭环。

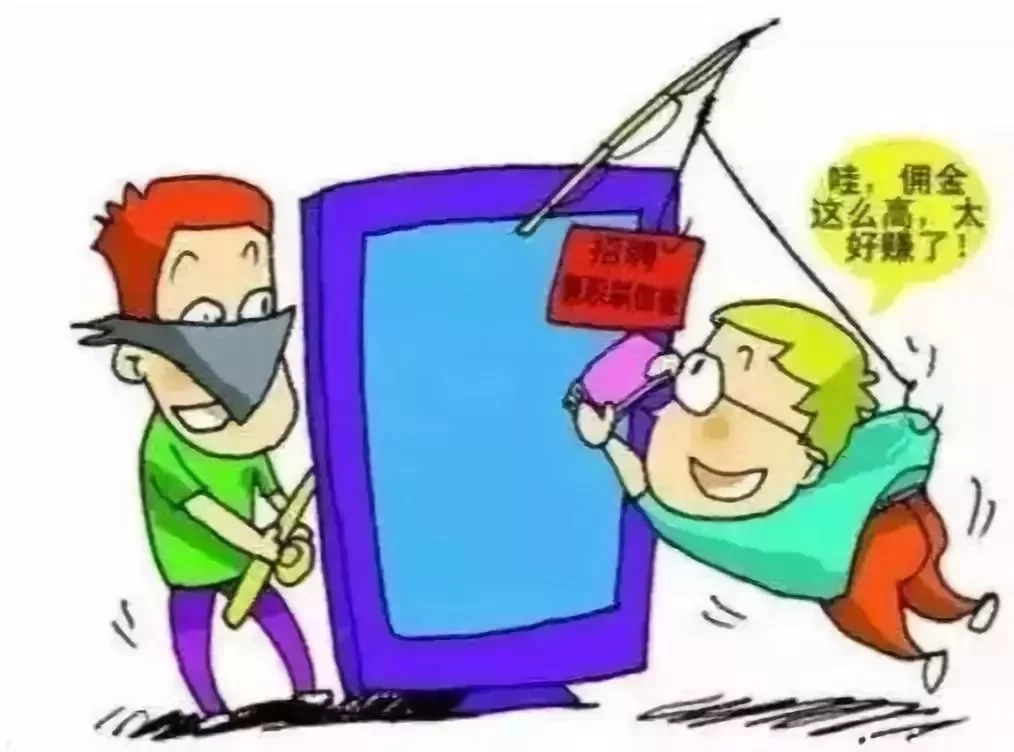

要有效防范,首先需要洞悉骗局的核心运作模式。近年来,最高发、迷惑性最强的莫过于网络刷单兼职骗局。这类骗局的剧本往往如出一辙:骗子通过社交媒体、短视频平台、招聘网站等渠道,发布“足不出户、日赚斗金”、“点点手机、轻松过百”等极具诱惑力的广告。当你被吸引并主动联系后,对方会表现出极高的“专业性”和“热情”,引导你下载一个特定APP或加入一个工作群。起初,他们会让你完成几笔小额的刷单任务,并迅速返还本金和佣金,让你尝到甜头,以此建立信任。这正是骗局的第一个关键节点——用小额利益麻痹你的警惕心。当你完全放下戒备,准备大干一场时,真正的陷阱才刚刚开启。骗子会以“连环单”、“大额任务”、“系统卡单需要激活”等借口,要求你垫付资金进行更大额的刷单。从几百到几千,甚至上万,一旦你将钱转过去,对方便会以各种理由拖延返款,最终将你拉黑销声匿迹。你的本金,就这样有去无回。

除了刷单陷阱,还有几种常见的骗局形态同样值得我们深入剖析。其一是“付费入职”型。这类骗局通常以“高薪诚聘打字员、数据录入员、商品包装员”等简单门槛的岗位为诱饵,吸引大量渴望轻松赚钱的求职者。当你前往面试或在线沟通时,对方会以“工服费”、“保证金”、“建档费”、“材料费”等名目,要求你先缴纳一笔费用,并承诺入职后或完成一定任务量后返还。然而,一旦你付费,他们要么会以各种理由拖延入职,要么直接人间蒸发。记住,任何正规公司在招聘时,绝不会以任何名义向求职者收取费用。其二是“信息窃取”型。这类兼职看似正规,比如要求你填写详细的个人简历,包括身份证号、家庭住址、银行卡号、甚至父母信息等。他们利用的是求职者急于获得工作的心理,让你在不知不觉中泄露了核心个人隐私。这些信息一旦被不法分子获取,极有可能被用于网络贷款、电信诈骗等非法活动,后果不堪设想。其三是“传销变种”型。一些骗局会伪装成“新零售推广”、“电商合伙人”、“校园代理”等时尚头衔,其核心任务并非销售产品,而是不断“拉人头”,发展下线,并要求下线缴纳高额的入门费或购买大量产品。这种模式的本质就是传销,它不仅会让你血本无归,更可能让你陷入违法的泥潭。

面对层出不穷的骗局,掌握一套行之有效的兼职如何防骗方法论显得尤为重要。这不仅仅是一份技巧清单,更是一种思维模式的建立。首先,要树立“价值对等”的基本认知。任何工作所获得的报酬,都应与其付出的劳动、创造的 value 以及所需具备的技能相匹配。那些宣称“付出极少、回报极高”的岗位,99%都是陷阱。其次,坚守“事前不付费”的底线原则。无论对方以何种听起来冠冕堂皇的理由,只要在入职前、上岗前提及任何形式的费用,都应立即终止接触。这是区分正规公司与骗子公司最直接、最有效的试金石。再次,保护个人信息如同保护生命。在未正式签订劳动合同、确认公司真实合法之前,绝不轻易泄露身份证正反面照片、银行卡密码、验证码等核心敏感信息。简历上的信息也应有所保留,家庭住址可以写到小区或楼栋即可。

最后,学会利用工具和渠道进行背景调查。在接受一个offer前,花点时间通过“国家企业信用信息公示系统”查询该公司的工商注册信息,看看是否存在经营异常或法律诉讼。通过搜索引擎、社交媒体等平台,搜索“公司名+骗子/口碑”等关键词,看看是否有前人留下的“踩坑”记录。选择正规、有信誉的招聘平台,这些平台通常对企业资质有初步审核,安全性相对更高。在沟通中,如果对方全程使用个人社交账号,拒绝提供固定办公电话或地址,这本身就是一个危险信号。真正的招聘,必然会走向一个相对正式和透明的流程。保持一份理性的怀疑精神,是保护自己最好的铠甲。当感觉某个机会“好得不真实”时,多半是你的直觉在发出警报,请务必相信它。

真正的成长与收获,源于脚踏实地的努力和清醒的认知,而非投机取巧的幻想。五一劳动节的本意是赞美劳动的价值,我们寻求兼职,是为了通过劳动换取回报,体验社会,提升自我。这个过程本身就应该充满阳光和坦诚,而不是在焦虑和猜忌中度过。面对纷繁复杂的兼职信息,我们既要怀揣热情,更要手握罗盘。这个罗盘,就是我们内心的警惕、理性的判断和对常识的尊重。别让一时的贪念,玷污了这个本该充满希望和奋斗的节日。擦亮双眼,审慎前行,我们才能在兼职的道路上走得更稳、更远,真正让每一份付出都物有所值。