交通行业副业做啥好?互联网物联网影响有哪些?

当谈论交通行业的副业时,绝大多数人的思维仍停留在“多跑几单”、“利用闲暇时间代驾”或是“开个小货车拉货”的传统框架内。这种基于重复劳动和时间置换的模式,在互联网与物联网技术浪潮的冲击下,正迅速变得低效且缺乏想象力。真正的变革并非在于工作时间的延长,而在于从业者和观察者能否重新定义“交通”这一行为的边界与价值。交通的本质不再仅仅是人或物的物理位移,更是一种实时、动态、海量数据的生成过程。 因此,现代交通行业的副业选择,其核心命题已经从“如何多拉快跑”转变为“如何利用数据流创造价值”。

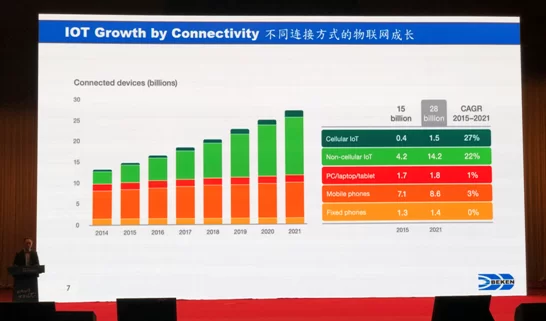

互联网与物联网的深度融合,为交通领域催生了一种全新的生产资料——数据。每一辆行驶在路上的汽车、每一台运转的传感器、每一次信号灯的切换,都在源源不断地产生数据。这些数据构成了一个庞大的、待开采的金矿,而“物联网交通数据变现”正是通往这座金矿的关键路径。对于从业者而言,这并非遥不可及的技术概念,而是可以落地执行的副业方向。例如,一位经验丰富的长途货车司机,可以利用车载物联网设备记录的油耗、路况、驾驶行为等数据,经过脱敏和结构化处理后,为物流公司提供特定线路的燃油效率优化方案,或者为保险公司提供更精准的UBI(基于使用行为的保险)定价依据。他售卖的不再是运输服务本身,而是基于其专业经验提炼出的数据洞察。这要求从业者具备一定的数据敏感性,懂得从日常运营中识别、记录并有价值地包装信息,完成从“体力劳动者”到“数据价值提供者”的身份转变。

对于更广泛的群体,尤其是网约车司机而言,实现“多元化收入”的关键在于跳出单一的平台接单逻辑,将自身的移动性转化为一种场景化的服务能力。网约车平台聚合了海量的出行需求,但仅仅满足了“从A到B”的基础需求。在这段旅程中,还存在大量未被满足的增值服务空间。例如,一位司机可以根据自己的车辆型号和驾驶区域,与本地商家合作,成为移动的“产品体验官”或“品牌推广员”。接送乘客前往某商圈时,可以自然地介绍该商圈的优惠信息或新品体验,通过专属二维码引流并获取佣金。更进一步,车联网技术使得车辆成为一个移动的智能终端,司机完全可以利用这个终端开发新的服务。比如,为家庭出游的乘客提供定制的“车载儿童娱乐包”,或为商务人士提供安静的移动办公空间(配备车载Wi-Fi、充电口、简易办公支架等),这些都可以作为标准之外的付费增值项。这种模式下的副业,不再与驾驶时长强相关,而是考验司机的资源整合能力与用户需求洞察力。

当个体能力的提升达到一定量级,便可以迈向“智能交通系统个人创业”的更高阶形态。这并非指要创建一个庞大的平台公司,而是在智能交通生态中找到一个垂直、细分的切入点,以个人或小团队的形式提供专业服务。当前,智慧城市建设如火如荼,但其中存在大量“最后一公里”的实施与运营难题。例如,一个社区内的“智慧停车”系统可能由大公司搭建,但日常的数据分析、车位引导优化、设备维护巡查等,完全可以由一个熟悉该社区情况、具备基本技术背景的个人来承接。再比如,随着新能源汽车的普及,充电桩的布局与使用效率成为新的痛点。一个创业者可以开发一个专注于某个城市或特定区域的“充电桩实时信息与导航”小程序,通过众包或物联网设备收集充电桩占用状态、充电速度、故障情况等精细化数据,为车主提供远超大平台精准度的服务,并通过会员费或广告盈利。这种创业模式的核心在于“小而美”,它不追求颠覆行业,而是致力于解决一个具体、真实存在的局部问题,在巨头的生态缝隙中找到自己的生存空间。

展望“车联网环境下的新商机”,其想象空间则更为宏大。当每一辆车都成为网络中的一个节点,车与车(V2V)、车与路(V2I)、车与人(V2P)的实时交互将成为常态。这意味着,副业的形态将彻底摆脱“人”的物理束缚。一位交通行业从业者,即使在家休息,他名下联网的车辆也可能在执行任务——例如,在交通高峰期,车辆根据城市交通调度系统的指令,自动共享其传感器数据,帮助优化信号灯配时,车主则因此获得数据贡献奖励。又或者,车辆被用作“移动气象站”或“空气质量监测点”,为科研机构或公共服务部门提供实时环境数据。在这种图景下,个人拥有的不再仅仅是一辆交通工具,而是一个能够参与社会化协同生产的“智能资产”。驾驭这种新商机的关键,在于对技术趋势的理解和前瞻性布局,以及勇于尝试和接受新事物的开放心态。

因此,面对交通行业副业的选择,我们需要的不再是简单的努力,而是一种认知上的升级。从关注物理空间的移动,转向关注数据空间的流动;从出卖个人时间,转向整合与创造价值;从被动接受平台规则,转向主动寻找生态位。这趟由互联网和物联网驱动的变革列车,为每一位身处其中的人提供了重新定位自身价值的机会。方向盘的掌控者,未来或许将是数据流的驾驭者,在流动的信息中开辟属于自己的全新航道。