产品经理能做哪些副业,日常工作具体又干些啥?

产品经理的日常,是在需求的海洋里精准导航,与各方利益相关者进行无休止的博弈。然而,当夜幕降临,许多PM的思绪却转向了另一个战场:如何将这份日积月累的专业能力,转化为更具自主性与想象力的副业收入?这并非简单的“搞点外快”,而是一场对自我价值的深度挖掘与重塑。要理解其可能性,我们必须先回归原点,拆解产品经理日常工作具体内容,看清那些被流程与会议包裹下的核心能力究竟是什么。

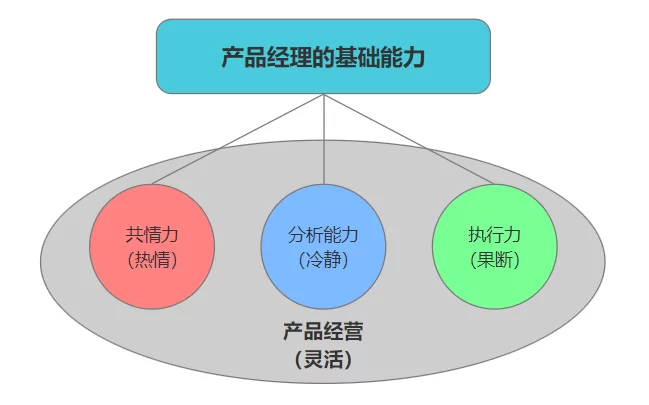

表面上看,产品经理的工作似乎被PRD(产品需求文档)、用户故事、竞品分析和无休止的会议所定义。但这只是冰山一角。其内核,是一套高度复合的思维模型与执行能力。首先是战略洞察力,这要求PM不仅要理解用户,更要洞察市场格局、技术趋势与商业模式的演变,为产品找到那个独一无二的生态位。其次是翻译与共情能力,PM是那个在用户、技术、设计、市场、运营等不同话语体系间搭建桥梁的人,他能将用户模糊的抱怨“这个不好用”翻译成工程师能理解的交互逻辑和性能指标,也能将公司的商业目标转化为用户能感知到的价值。再者是系统化构建能力,从0到1设计一个产品功能,或从1到N优化一个复杂系统,都需要PM具备结构化思维,将零散的需求点串联成逻辑自洽、体验流畅的用户旅程。最后,是数据驱动的决策力,在A/B测试、用户行为分析、留存转化率等数据中寻找真相,用证据代替直觉,驱动产品迭代。这些能力,共同构成了产品经理这个角色的“护城河”,也正是其产品经理能力变现的基石。

当这些核心能力被从日常工作中剥离出来,投射到更广阔的市场中时,产品经理副业做什么这个问题的答案便豁然开朗。最直接的路径是知识与服务变现。一个经验丰富的PM,可以将自己的方法论、踩过的坑、成功的案例,系统化地输出为内容。例如,在“人人都是产品经理”、“36氪”等平台开设专栏,撰写深度分析文章,积累个人品牌;或者将某一细分领域的知识,如“B端产品设计”、“社交产品增长策略”,制作成线上课程或付费社群,实现知识的规模化复用。更进一步,可以提供一对一的咨询服务,为初创公司或传统企业的数字化转型提供产品战略、架构设计或团队搭建方面的指导。这种模式轻量、灵活,是大多数PM开启副业的首选。

另一条更具挑战性的路径是实践与项目变现。这要求PM将能力直接作用于一个具体的产品或项目。例如,利用业余时间作为兼职产品顾问,深度参与一个早期创业项目的MVP(最小可行产品)打造过程,从需求梳理到原型设计,再到上线后的数据追踪,提供全流程的支持。或者,在Upwork、Toptal等全球性自由职业者平台上,承接短期的产品规划、市场研究或用户体验优化项目。这种模式不仅能带来更丰厚的回报,更能让PM在真实的市场环境中锤炼自己的实战能力,保持对一线的敏感度。对于那些技术背景较强或拥有靠谱技术伙伴的PM来说,甚至可以尝试自主产品变现,即打造属于自己的独立产品。这可能是一个解决特定人群痛点的小工具App,一个垂直领域的SaaS服务,或是一个内容付费产品。这条路风险最高,对综合能力的要求也最全面,但一旦成功,其回报将远超其他任何形式的副业,因为它真正实现了从“为别人做产品”到“为自己的产品负责”的跃迁。

然而,机遇与风险并存。在探索产品经理副业选择与风险时,必须保持清醒的头脑。首要的挑战是时间与精力的分配。产品经理的主业本就强度极高,加班是常态。若副业同样耗费大量心神,极易导致精力透支,甚至影响主业表现,得不偿失。其次是利益冲突与合规风险。必须明确界定副业的边界,确保其与所在公司的业务不存在竞争关系,不使用公司的任何资源(包括时间、设备、信息),并严格遵守劳动合同中的相关条款。任何模糊地带都可能引发职业伦理甚至法律纠纷。再者,是期望值管理。许多人误以为副业是轻松的“睡后收入”,但实际上,无论是内容创作还是项目开发,都需要持续、大量的投入。从0到1的冷启动过程漫长且充满不确定性,必须做好长期耕耘、短期回报有限的心理准备。最后,要警惕能力的“伪需求”。并非所有在主业内被认可的能力,在市场上都有同等价值。在选择副业方向时,必须进行充分的市场调研,验证自己的技能是否是目标用户真正愿意付费的“真需求”,避免陷入自我感动的困境。

产品经理的副业探索,其终极价值或许并非账户上增加的数字,而是在于完成一次对自我能力的终极验证。它迫使我们走出大公司的庇护,直面真实市场的残酷与温情,将“用户价值”这一信条,从PPT上的口号,内化为每一次决策的准绳。这条路没有终点,每一次迭代,都是对产品经理身份更深层次的塑造。它让我们明白,真正的产品能力,不仅仅是规划一个功能,更是创造一种可能,一种在不确定性中寻找确定性的可能,一种将思考转化为价值的可能。