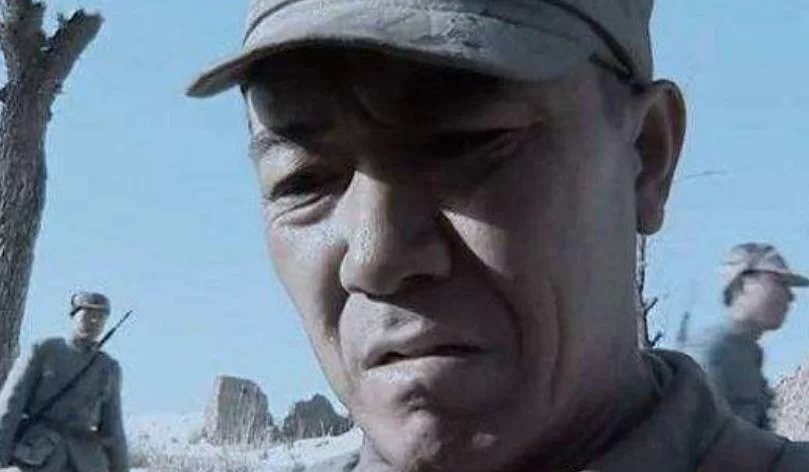

亮剑孔捷,我给孔捷当警卫员的故事好看吗?

成为一名警卫员,守护在那个被李云龙讥讽为“败军之将”的孔捷身边,这个故事的起点本身就充满了戏剧张力。它之所以好看,绝不在于能亲历多少场惊天动地的胜利,而在于提供了一个独一无二的、平视的、甚至是微仰的视角,去审视一个在泥泞与炮火中反复摔打,却始终屹立不倒的“钝感”英雄。这并非一个简单的“亮剑孔捷警卫员同人文”设定,而是一次深入骨髓的孔捷性格与领导艺术分析之旅。与李云龙的锋芒毕露、赵刚的儒雅坚毅不同,孔捷的身上糅合了农民式的质朴、军人固执的坚韧以及一种被现实反复打磨后的沉稳。作为他的警卫员,你看到的不会是高喊“开炮”的豪迈,而可能是深夜里,他对着地图久久不语的沉默,是一边骂着“他娘的”一边把最后一块干粮塞给你的粗粝温柔。这份近距离的观察,足以颠覆许多人对“战将”的刻板印象。

这个故事的真正内核,是关于“看见”。你将看见一个指挥官如何将“失败”转化为资历。孔捷不是天生的战神,他打过败仗,被撤过职,甚至一度沦为笑柄。但他的伟大之处,恰恰在于他从不掩饰自己的过失,反而能从中汲取最深刻的教训。作为警卫员,你会听到他在和老战友喝酒时,拍着大腿复盘当初的失误,那种懊悔并非懦弱,而是一种对士兵生命高度负责的赤诚。你会看到他在朝鲜战场上,面对装备精良的敌人,如何摒弃过去的老经验,如饥似渴地学习新战术,那份谦逊与好学,正是他从一个“愣头青”成长为一名成熟将领的关键。你的角色,就是这段淬炼史的见证者与记录者,你的笔记里,将不再有简单的胜败记录,而是充满了“亮剑中军人与军魂的体现”的鲜活细节——那是军人面对强敌时,即使明知不可为,也要为之的决绝,是那种打不垮、烧不尽的顽强生命力。

更进一步,这个叙事的魅力在于它构建了一种极致的信任关系。警卫员与首长,早已超越了单纯的上下级。在枪林弹雨中,你的后背交给他,他的性命托付给你。这种过命的交情,在日常的琐碎中更显珍贵。你可能会因为替他挡了一块弹片而住进医院,醒来时看到他笨拙地削着一个苹果,嘴里还嘟囔着“小子,命比我还硬”。你也会在他因为部队的补给问题与上级拍桌子后,默默地给他泡上一杯热茶,两人谁也不说话,但一切尽在不言中。这种无声的交流与默契,是任何宏大叙事都无法替代的情感锚点。它让读者能够深刻理解,所谓“军魂”,并非悬于空中的口号,而是由这样一次次具体的、充满人情味的互动所构筑起来的钢铁长城。假如我成了孔捷的警卫员,我所守护的,将不仅仅是一个人,更是一种精神的火种。

当然,这个故事同样充满了成长的弧光。作为故事的叙述者“我”,并非一个完美的旁观者。起初,你可能带着对英雄的崇拜而来,甚至会因孔捷的“平凡”和“窝囊”而感到失落。你会不解,为何他不像李云龙那样神采飞扬,为何他总要忍让和妥协。但随着时间的推移,透过一次次事件,你会逐渐读懂他沉默背后的深思熟虑,理解他“退一步”是为了更好地“进两步”的战略智慧。你会从一个只看表面的毛头小子,成长为一个能够洞察人心、理解战争复杂性的真正战士。你的成长,与孔捷的形象丰满是同步的。这构成了故事最动人的双重奏:一个被低估的指挥官,和一个逐渐理解他的年轻士兵,在历史的洪流中相互成就,共同诠释了“平凡中的伟大”。这不仅仅是人物传记,更是一部关于认知升级与精神传承的微型史诗。

最终,这个故事的价值,在于它提供了一种全新的解读《亮剑》的维度。它让我们明白,在硝烟弥漫的战场上,并非只有李云龙式的“亮剑”精神,还有孔捷式的“韧性”哲学。如果说李云龙是一把劈开一切的战刀,那么孔捷就是一块承受千锤百炼的顽铁,他可能不够耀眼,但无比坚实,是共和国大厦最可靠的基石之一。通过“我”的眼睛,我们看到了一个更加立体、更加真实的孔捷,也看到了那一代军人更为丰富的精神图谱。故事的结尾,或许你可以站在和平年代的军营里,看着一群朝气蓬勃的新兵,仿佛看到了当年的自己。而孔捷那双布满老茧的手曾搭在你肩膀上的温度,那股混杂着硝烟与汗水的气息,早已成为你生命中最深刻的烙印,提醒着你,那份源自战争年代的、滚烫的军魂,从未冷却。这,才是这个故事能够直抵人心的力量所在。