人文签证能副业打工吗?和工作签区别在哪?

许多持有中国人文签证(如学习、访问、交流类签证)的外国友人,常常会纠结一个非常现实的问题:我能在学习或交流之余,找份副业补贴生活吗?这个看似简单的“是”或“否”问题,背后却关联着复杂的法律界定、深远的风险影响,以及对未来在华规划的考量。答案是明确且不容置疑的:不可以。任何未经许可的、超出签证批准范围的“副业”或“兼职”,都属于非法打工行为。

首先,我们必须深刻理解人文签证的本质。人文签证,无论是X字头(学习类)还是F字头(访问类),其签发的唯一法律基础是申请人来华从事特定的、非商业性、非劳动性的活动。例如,X2签证是短期学习,F签证是进行访问、讲座、科研交流等。这份签证本身就是一份与中国出入境管理部门签订的“契约”,你承诺来华只为该特定目的,而中国则为你在此期间的活动提供便利。一旦你开始从事任何形式的有偿劳动,无论其大小、线上线下、现金还是转账,都构成了对这份契约的根本性违背。这直接触犯了《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条的规定:“外国人在中国境内工作,应当按照规定取得工作许可和工作类居留证件。未按照规定取得工作许可和工作类居留证件在中国境内工作的,属于非法打工。”这里的“工作”,其定义极为宽泛,并不仅限于全职劳动合同,而是指一切获取报酬的劳动行为。

那么,中国人文签证副业风险究竟有多大?这绝非危言耸听,而是悬在每个试图触碰红线者头顶的达摩克利斯之剑。一旦被查实,后果将是多米诺骨牌式的崩塌。最直接的处罚是高额罚款,通常在数千至数万元人民币不等。但这仅仅是开始。更严重的是,你可能会面临不超过十五日的行政拘留。这对于一个异国他乡的求学或交流者而言,无疑是身心与声誉的双重打击。最具毁灭性的后果,是遣送出境。这不仅意味着你的学业或交流计划戛然而止,更可怕的是,你的护照上会留下一个难以抹去的“污点”,即被标注为“非法打工遣返”。这个记录将极大概率导致你在未来数年甚至十年内,无法再次获得任何类型的来华签证,彻底关上了通往中国的大门。为了短暂的收入,赌上未来的可能性,这笔账无论如何都算不明白。

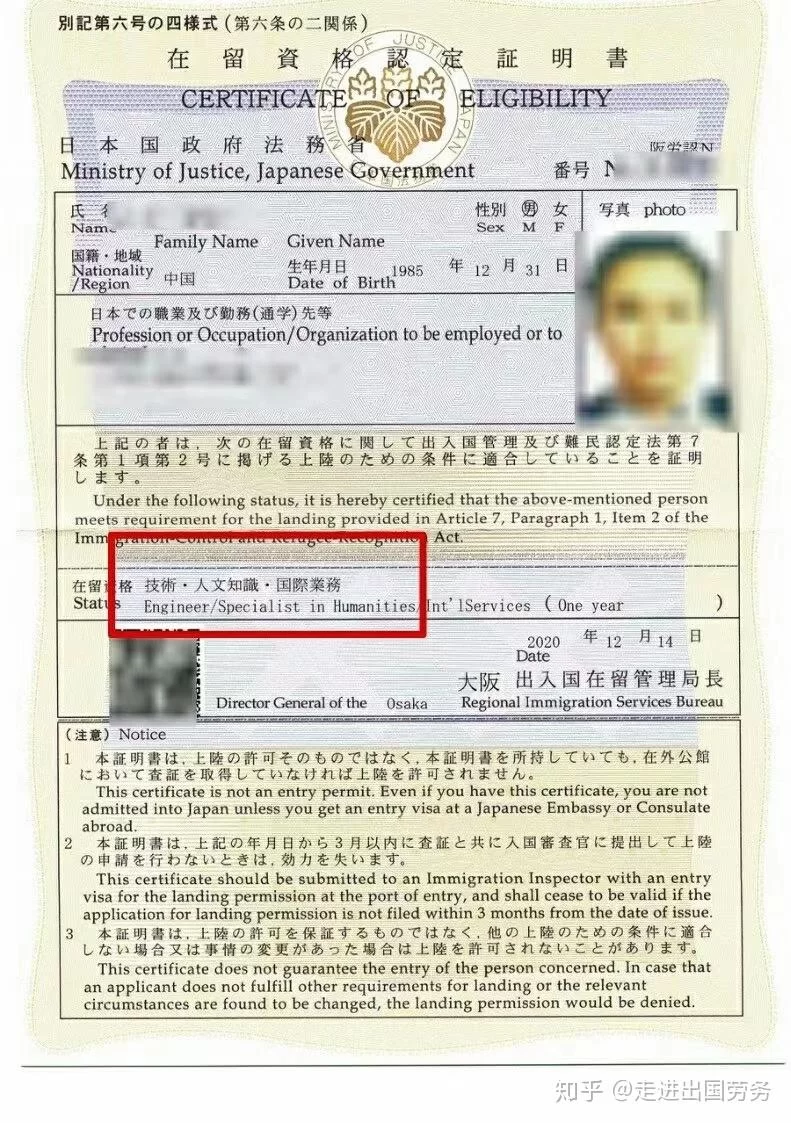

要彻底厘清这个问题,就必须进行工作签证和人文签证区别的深度对比。它们的核心差异体现在“权利基础”与“行为边界”两个维度。人文签证的权利基础是你的《录取通知书》或《邀请函》,它赋予你的是“学习权”或“访问权”,其行为边界严格限定在校园内或指定交流场所内,一切以获取报酬为目的的行为都在边界之外。而工作签证(Z字签)的权利基础则是《外国人工作许可通知》和与用人单位签订的《劳动合同》,它赋予你的是在中国境内为特定雇主从事特定岗位工作的“劳动权”。它的行为边界同样清晰:你只能为劳动合同上的那家公司工作,在指定的岗位上履职。这意味着,即便你持有合法的工作签证,也不能随意地去“做副业”。如果你想为第二家雇主工作,必须再次申请并获得新的工作许可,这在操作上极为罕见和困难。因此,无论是人文签证还是工作签证,中国的法律体系对“打零工”或“从事副业”都持有极为审慎和严格的态度。

一些心存侥幸的人会提出一些“灰色地带”的设想,试图规避监管。比如,“我只做线上的自由职业,比如为国外的公司设计,收入也打到我国外的账户,这总没关系吧?”这种想法极其危险。法律判定你是否在中国境内“工作”,关键在于你的“劳动行为”是否发生在中国境内。你人在中国,通过电脑、网络付出劳动并获取报酬,劳动行为发生地就是中国。资金流向只是证据链的一环,并非唯一标准。同样,“我用现金结算,或者用加密货币,不留痕迹总行了吧?”这种想法低估了国家监管的能力。一旦被举报或纳入调查范围,通过核查你的通讯记录、社交网络、生活方式变化等多维度信息,依然可以拼凑出非法打工的证据链条。在法律的天平上,“侥幸”从来不是砝码。

既然副业之路是死胡同,那么对于确有经济压力或希望积累工作经验的外籍人士来说,正确的路径是什么?答案只有一条:合规。如果你真心希望在中国工作,唯一的途径是找到一个具备资质的雇主,由他们为你向地方人社部门或外专局申请《外国人工作许可通知》,之后你再持该通知到中国驻外使领馆申请工作签证(Z签)。入境后,办理工作类居留证件,这样你的劳动身份才获得了完全的合法保障。对于持学习签证的学生,部分高校会提供一些经批准的校内勤工助学岗位,或者允许学生在校外从事与专业相关的、经过学校和国际学生处备案的实习。这些是唯一的合法例外,但核心前提永远是“事先批准”和“官方备案”。

签证,本质上是东道国与访客之间的一份基于信任的法律契约。它规定了双方的权利与义务。在中国这片充满机遇的土地上,每一位远道而来的朋友都应珍惜这份信任,敬畏这里的法律。试图在灰色地带游走,或许能带来一时的蝇头小利,但其背后埋下的法律风险和个人信用危机,足以摧毁你所有的努力与梦想。守护好自己的签证身份,不仅是对法律的尊重,更是对自己未来在华乃至全球发展的道路,做出的最稳健、最智慧的投资。