人脸辨别兼职靠谱吗?ai人脸替换视频免费看?

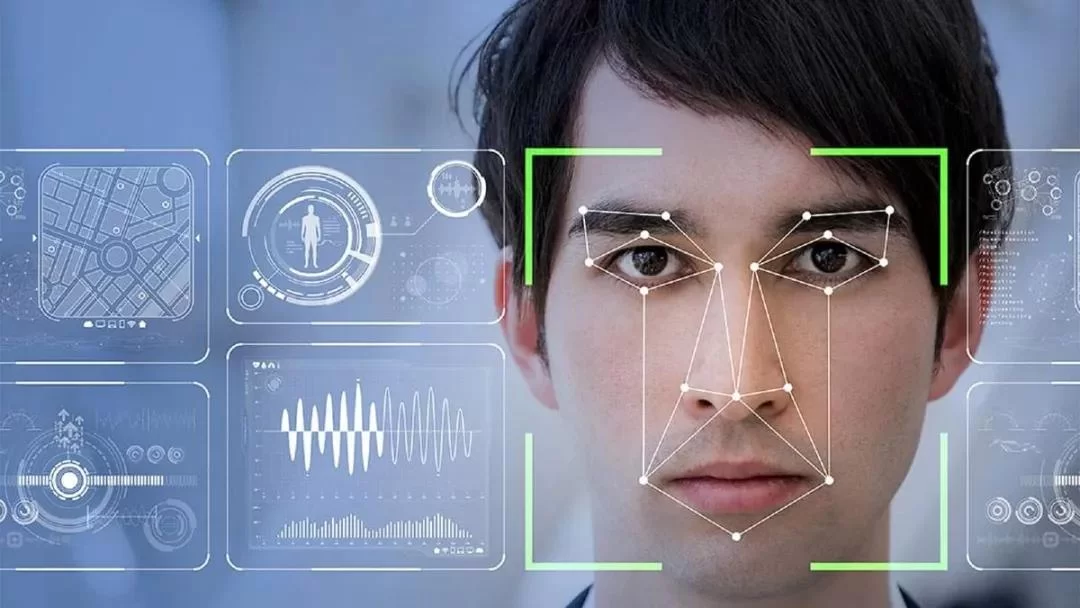

所谓的人脸辨别兼职,其本质是为人工智能公司提供用于模型训练的原始数据。这些任务通常要求参与者按照指示做出各种表情、录制特定角度的视频或上传高清正面照。表面上,这似乎是一种利用闲暇时间换取零花钱的无害之举,是一种“双赢”的交易。然而,人脸辨别兼职的真实风险往往隐藏在那些我们匆忙点击同意的、冗长且充满法律术语的用户协议背后。当你的面部生物特征数据被上传至服务器,你便失去了对其后续流转与使用的绝对控制权。这些数据可能被用于训练更精准的安防系统,也可能在层层转卖后,流入不法分子的手中。你的“数字脸谱”一旦被复制,就可能被用于注册非法账户、绕过实名认证,甚至被制作成以你为主角的虚假视频。你为几十元报酬付出的,可能是未来难以估量的名誉与财产损失,这是一笔典型的浮士德式交易。

这枚硬币的另一面,便是“AI人脸替换视频”,即广为人知的“Deepfake”技术。这项基于生成对抗网络(GANs)的深度学习技术,能够以惊人的精度将一个人的面部特征无缝融合到另一个人的身体上,创造出足以乱真的虚假影像。当搜索“AI人脸替换视频免费看”时,搜索结果往往指向一个充斥着色情、诽谤和欺诈内容的黑暗领域。这些“免费”的视听盛宴,其成本往往由视频中被盗用面容的无辜受害者承担。从明星到素人,任何人都可能成为这项技术的猎物,其肖像权、名誉权乃至人格尊严被肆意践踏。技术的滥用,让造谣的成本趋近于零,却让辟谣和维权的成本变得异常高昂。它不仅是针对个体的精准打击,更是对社会信任体系的根本性侵蚀。当一个视频不再能作为证据,一张图片不再能代表真相,我们赖以生存的现实根基便会开始动摇。

面对如此严峻的挑战,法律的缰绳正在逐步收紧。在我国,个人人脸信息泄露的后果已经引起了立法者的高度关注。《中华人民共和国网络安全法》、《民法典》以及《个人信息保护法》均明确规定,生物识别信息属于敏感个人信息,处理此类信息需取得个人单独同意,并遵循合法、正当、必要的原则。这意味着,任何未经授权的人脸数据收集与买卖行为都属违法。更重要的是,AI人脸替换技术的法律边界也愈发清晰。利用该技术制作、传播淫秽物品,或实施诽谤、敲诈勒索等犯罪行为,必将受到刑法的严厉制裁。法律为技术划定了红线,也为受害者提供了维权的武器。然而,法律的滞后性决定了它无法完全覆盖所有新型的犯罪手法,因此,技术层面的对抗与个人防范意识的提升变得同等重要。

在攻防不断升级的背景下,掌握深伪视频识别与防范技巧成为一项必备的数字生存技能。尽管Deepfake技术日新月异,但目前生成的视频仍或多或少存在破绽。我们可以关注一些细节:比如面部轮廓与头发的衔接是否自然,眼神光线是否与环境光一致,眨眼频率是否异常,以及人物说话时的口型与声音是否精准同步。此外,更重要的是培养一种批判性思维:对于来源不明、内容离奇或带有强烈煽动性的视频,保持天然的警惕心。与此同时,主动采取人脸数据安全保护措施是防患于未然的关键。这包括:谨慎授予App相机和相册权限,不随意参与来路不明的线上“有奖”人脸采集活动,定期在各大社交平台搜索自己的照片,警惕是否存在被滥用的情况。我们的每一份谨慎,都是在为自己的数字身份增加一道安全锁。

技术本身是中立的,但人性的贪婪与恶意却能将其扭曲为开启潘多拉魔盒的钥匙。从看似无害的人脸数据兼职,到充满恶意的AI换脸视频,这条灰色产业链的每一环都渗透着对个人隐私的漠视和对法律尊严的挑战。我们正站在一个十字路口,一边是技术带来的便利与效率,另一边是前所未有的身份安全风险。守护我们的面孔,不仅仅是保护一张皮囊,更是在捍卫我们在数字世界中的存在本身。在这场没有硝烟的战争中,清醒的认知、审慎的行为和法律的武器,是我们每个人手中最可靠的盾牌。