什么是爆破副业人员?事业单位能做这类副业吗?

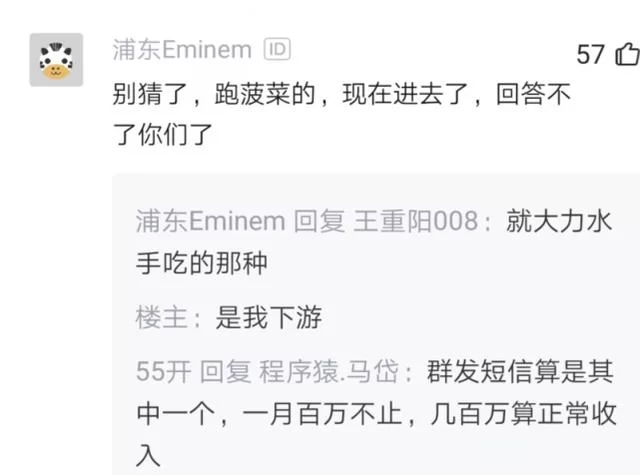

然而,当这一充满诱惑力的副业模式与“事业单位人员”这一特定身份相遇时,情况便变得异常复杂和敏感。我们必须清晰地认识到,探讨事业单位人员能否从事“爆破副业”,其核心症结在于国家对于公职人员从业行为的严格规定。根据《中华人民共和国公务员法》以及《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关法规,事业单位工作人员原则上不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这里的“营利性活动”,其外延相当广泛,并不仅仅局限于开公司、办企业。利用个人影响力进行商业推广、通过流量变现获取报酬、参与有偿的商业项目策划等行为,本质上都归属于此类。“爆破副业”的商业属性极强,其直接目的就是为客户创造商业利润,并从中获取个人收益,这与规定中禁止的“营利性活动”高度重合。

深入分析爆破式副业的法律风险,是每一个有心涉足此领域的事业单位人员必须前置的必修课。首当其冲的是纪律处分风险。一旦被查实从事违规副业,轻则受到警告、记过等处分,影响年度考核与晋升;重则可能被降低岗位等级甚至开除公职,断送职业生涯。其次,是利益冲突风险。事业单位人员掌握着一定的公共资源或信息,即便在副业中未直接使用,也很难完全撇清瓜田李下之嫌。例如,一位在市场监管部门工作的人员,其副业是帮助企业“爆破”产品,这本身就构成了严重的利益冲突,极易引发公众对其公正履职的质疑。再者,是声誉损害风险。公职人员的形象与政府公信力息息相关。过度商业化的副业行为,尤其是在网络空间中高调的“爆破”行为,很容易被贴上“不务正业”、“以权谋私”的标签,不仅损害个人声誉,更会侵蚀其所在单位乃至整个体制的公信力。最后,还存在精力分散风险。“爆破”式工作需要投入大量时间和精力,熬夜策划、实时跟进是常态,这必然会影响到其本职工作的投入度和完成质量,同样是纪律所不容许的。

那么,这是否意味着事业单位人员就完全与“副业”绝缘了呢?答案也并非绝对。关键在于如何理解“副业”的内涵,并找到一条合规的路径。事业单位人员完全可以探索非营利性、不与本职工作冲突、不影响公职形象的“价值延伸型”副业。这就引出了“事业单位可以做哪些副业”以及“如何合规开展副业”的问题。合规的副业应遵循几个基本原则:非营利性、非冲突性、非公开化(指不利用公职身份进行公开宣传)。例如,利用专业知识进行公益性质的科普写作、在社区或学校开展义务讲座、从事与本职工作毫无关联的纯艺术创作(如写作、绘画,且不以大规模商业销售为目的)、进行合规的金融投资(如购买股票、基金,而非参与公司经营)等。这些活动更多是个人兴趣与社会价值的体现,而非商业利益的追逐,其风险系数远低于“爆破式”副业。

对于事业单位人员而言,选择副业本质上是一场关于身份认同与价值排序的权衡。选择进入体制,意味着接受了一份以公共服务为核心使命的职业契约,这份契约附带了廉洁、公正、奉献的职业操守要求。“爆破副业”所代表的商业逻辑——快速、逐利、高调——与公职身份所要求的稳定、公益、内敛之间存在着天然的张力。试图在二者之间踩钢丝,不仅需要极高的平衡技巧,更要承担随时失足的风险。因此,与其在灰色地带试探,不如将那份渴望“爆破”的才华与能量,引导至更为广阔和安全的领域。对于身处体制内的个体而言,真正的“爆破”,或许并非在于商业版图的瞬间扩张,而在于将个人才华与智慧,以一种更为沉静、合规且深远的方式,融入到服务社会、提升公共福祉的宏大叙事之中,实现另一种维度的价值升华。