哪些医院住院不让家属陪护,陪护制度怎么规定的?

当家人因病住院,我们最本能的愿望便是守在病床旁,端茶倒水,悉心照料。然而,越来越多的医院开始推行严格的陪护制度,甚至明文规定“不允许家属陪护”,这让许多家庭感到困惑、焦虑甚至不解。这道冰冷的门槛背后,究竟是怎样的一套运作逻辑?医院的陪护制度又是如何规定的?这并非一道简单的“是与非”题,而是一套涉及医疗安全、感染控制、护理效率和患者权益的复杂体系。要理解这一切,我们必须从源头探寻。

首先,我们必须直面核心问题:医院不允许陪护的原因究竟是什么? 这背后并非是医院缺乏人文关怀,恰恰相反,是现代医学发展到一定阶段后,对专业化、精细化管理提出的必然要求。首要原因便是感染控制。医院,尤其是病房,是病原体高度集中的区域。患者的免疫力本就处于低下状态,家属频繁进出,无形中带来了大量外界环境中的细菌和病毒,极大地增加了院内感染的风险。一个看似健康的家属,可能就是某种耐药菌的携带者,对于术后患者、重症患者或新生儿而言,这种威胁可能是致命的。其次,是维护医疗秩序与提高护理效率。开放式陪护会导致病房内人员嘈杂,影响患者休息,也可能干扰医护人员的正常诊疗操作。护士在执行治疗、发药时,需要反复与家属确认,甚至有时还要处理因家庭护理不当引发的问题,这无疑分散了他们本应用于专业护理的精力。再者,部分医疗操作对环境要求极高,例如无菌操作、放射治疗等,家属的在场既不安全,也无必要。因此,限制陪护,本质上是为了给绝大多数患者创造一个更安全、更安静、更专业的康复环境。

那么,具体到哪些科室不允许家属陪护呢?这并非一概而论,而是根据科室的特点和患者的病情严重程度来划分的。首当其冲的便是重症监护室(ICU)。ICU病房家属陪护规定几乎是所有医院里最严格的。这里收治的都是病情危重、生命体征不稳定的患者,身上连接着各种监护仪器和生命支持设备。任何微小的环境变化,如人员的走动、情绪的波动,都可能对患者的生理指标产生影响。同时,ICU的空气洁净度要求极高,探视都有着严格的时间限制和防护要求,更不用说24小时陪护了。其次是新生儿科,特别是新生儿重症监护室(NICU)。新生儿的免疫系统尚未发育完全,抵抗力极弱,是感染的最高危人群。因此,NICU实行的是完全封闭式管理,所有护理工作均由专业的护士完成,家属只能通过探视窗口或在规定时间内进行探视。此外,一些传染病科、血液科病房(如骨髓移植层流病房)、以及部分高端的术后恢复单元,为了防止交叉感染或保证无菌环境,也会实行“无陪护”或严格限制陪护的管理模式。

这就引出了一个关键概念:住院无陪护病房是什么意思? 很多人将其简单理解为“赶走家属”,这是一种误解。无陪护病房,是一种现代化的病房管理模式,其核心是“把专业的事交给专业的人”。在这种模式下,患者的生活护理、基础护理乃至部分康复指导,都由医院统一培训、管理的护理员(护工)和护士团队共同完成。家属的角色从“全职保姆”转变为“情感支持者”和“决策参与者”。这意味着,患者能得到更规范、更科学的照护。比如,护工懂得如何正确地为卧床患者翻身、拍背,预防褥疮;知道如何根据医嘱调配患者的饮食;能及时发现患者病情的细微变化并报告给护士。这种模式不仅减轻了家属的身心负担,尤其是对于缺乏护理经验的家庭而言,更是保障了护理质量。当然,无陪护病房通常伴随着相应的收费服务,患者和家属可以根据自身经济情况和对护理质量的要求进行选择。

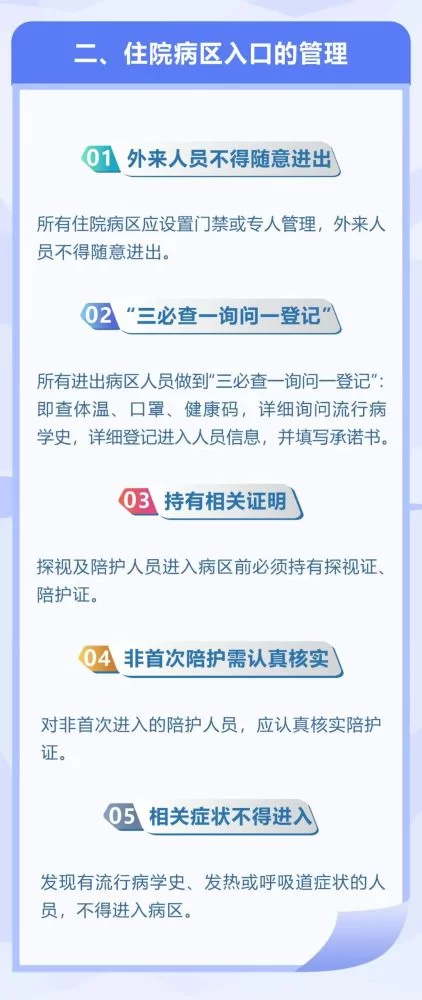

面对这样的制度,患者和家属应该如何应对?首先,入院时要主动、详细地向护士长或主管医生了解科室的具体医院住院陪护制度新规定,包括是否允许陪护、陪护证的办理流程、探视时间、以及医院合作的护工服务信息等。沟通是消除隔阂的最好方式。如果确因特殊情况(如患者极度恐惧、有沟通障碍等)需要陪护,应向医院提出申请,说明理由,由医疗团队进行评估,决定是否破例。其次,要转变观念,相信专业。将专业的护理工作交给医院,自己则专注于给予患者情感上的慰藉。在有限的探视时间内,用高质量的陪伴,如握握手、聊聊天、读读报,来传递关爱。最后,要学会利用现代科技。许多医院现在都提供了视频探视系统,家属即使不在现场,也能随时看到患者的情况,进行交流。

陪护制度的演变,实际上是医疗理念进步的缩影。它从过去依赖家庭力量的粗放式照护,转向了依靠专业团队和科学管理的精细化服务。这个过程无疑会伴随着阵痛和不适,尤其是与中国人“子女床前尽孝”的传统观念产生碰撞。但我们必须认识到,爱有多种表达方式,让亲人在一个最安全、最专业的环境中康复,本身就是一种更深沉、更理性的爱。理解并尊重医院的陪护规定,积极配合医护人员,与医院建立起信任的桥梁,这不仅是为医疗秩序贡献力量,更是为我们所爱的人,铺就一条通往健康的平坦大道。这条路上,家人的角色从未缺席,只是从台前转到了幕后,以另一种更智慧、更科学的方式,守护着生命的希望。