代写兼职违法吗,论文、法律文书靠谱吗?

在当前信息爆炸与生活节奏加快的时代,“代写”作为一种看似高效的解决方案,悄然渗透进学术、商业乃至个人生活的多个层面。当人们在搜索引擎中输入“代写兼职违法吗,论文、法律文书靠谱吗?”这一问题时,其背后隐藏的是对效率、成本与风险之间复杂权衡的深切焦虑。答案并非简单的非黑即白,而是需要我们深入剖-析其背后的法律逻辑、学术伦理与实践风险。

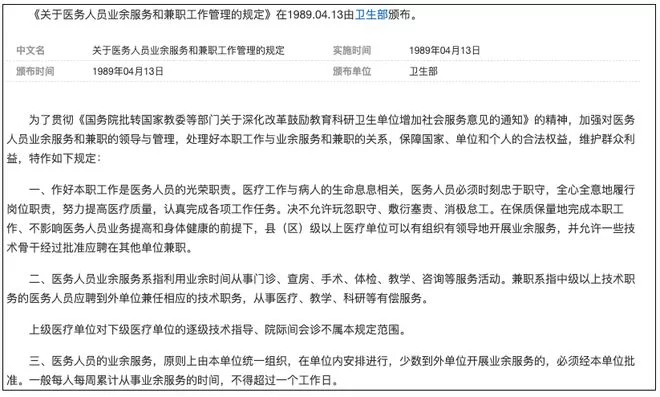

首先,我们必须正视代写兼职的法律风险。从法律的层面来看,我国并未有专门一部名为《代写法》的法律法规来直接宣告所有代写行为均属违法。然而,这绝不意味着代写行为处于法律真空之中。其性质的认定,高度依赖于代写内容的具体类型与用途。对于普通的商业文案、演讲稿、社交媒体内容等,在不涉及欺诈、侵犯他人知识产权的前提下,委托代写本质上是一种民事委托合同关系,受《民法典》调整。但一旦代写的对象转向具有特殊法律效力的文书或与特定身份资格挂钩的材料时,性质便发生了根本性转变。

学术领域的代写,特别是论文代写是否构成学术不端,答案是明确且肯定的。教育部发布的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》、《关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》等文件,已将学位论文代写、买卖明确列为学术不端行为。这不仅是违反校规校纪的行为,更触及了学术的根基——诚信。对于学生而言,选择代写无异于一场豪赌,其后果远非金钱所能衡量。找人代写毕业论文的后果是灾难性的:轻则课程成绩作废、延期毕业,重则面临开除学籍的处分。更为严重的是,一旦被查实,已获得的学位证书、毕业证书也可能被依法撤销。这意味着,数年的寒窗苦读可能因一念之差而付诸东流,个人诚信档案上留下难以抹去的污点,对未来考研、就业、公务员报考等构成毁灭性打击。从法律关系上看,代写机构与学生之间的合同因其内容违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗,属于无效合同,学生的权益根本无法得到法律保护。

当我们将目光投向法律文书代写的可靠性时,问题的严重性丝毫不减。法律文书,如起诉状、答辩状、合同、遗嘱、仲裁协议等,是公民或法人维护自身合法权益、设定权利义务关系的核心工具,其每一个字、每一个标点都可能承载着重大的法律后果。一个不具备法律执业资格的代写者,即便文笔再好,也缺乏对法律条文、司法解释、诉讼程序以及证据规则的系统性理解。他们起草的文书可能存在以下致命缺陷:事实陈述不清、法律关系定性错误、诉讼请求不当、条款设计存在漏洞、关键证据缺失等。这不仅无法帮助委托人实现目的,反而可能因程序瑕疵或实体错误导致败诉、权利丧失,甚至引发新的法律纠纷。更危险的是,代写过程中的信息泄露风险极高,个人隐私、商业秘密、核心诉讼策略等敏感信息可能被不法分子利用,造成二次伤害。因此,法律文书的撰写,必须也只能由具备专业资质的律师或法律工作者完成,这是对自身权益最基本、最负责任的保障。

面对市场上鱼龙混杂的代写服务,如何辨别代写服务真伪成为了一个伪命题。因为即便你找到了一个“靠谱”的代写者,无法改变的是行为本身的违规性。不过,我们仍可以梳理出一些普遍存在的“陷阱”特征,以警示潜在的客户。其一,过度承诺与虚假宣传,诸如“100%原创”、“包过”、“权威专家执笔”等,多为吸引眼球的噱头。其二,联系方式单一且隐蔽,通常只通过即时通讯软件联系,缺乏正规的公司注册信息、固定电话和办公地址,一旦发生纠纷,便立刻销声匿迹。其三,付款方式苛刻,往往要求支付高额定金甚至全款后方可“开写”,后续则以各种理由拖延、勒索加价。其四,沟通模式化、流程化,无法针对具体问题进行深入、专业的探讨,回复内容空洞,缺乏实质性的见解。辨别这些特征,目的并非为了找到一个“好”的代写,而是为了认清这个行业的本质:它建立在信息不对等和违规操作之上,充满了不确定性与危险。

归根结底,无论是为了追求一纸文凭的“捷径”,还是为了节省法律咨询的“成本”,寻求代写服务都是一个极其短视且高风险的选择。它所侵蚀的,不仅是学术的严肃性与法律的权威性,更是个人成长过程中不可或缺的锻炼机会与诚信品格的塑造。一份亲手查资料、做实验、独立思考完成的论文,其价值远超于最终的成绩单,它代表了知识的积累、能力的提升和意志的磨练。一份在专业律师指导下反复推敲、字斟句酌的法律文书,才能真正成为保护你坚实盾牌,而非一枚随时可能引爆的炸弹。真正的“靠谱”,源于自身的投入与对规则的敬畏,而非将希望寄托于虚无缥缈的“枪手”之上。选择脚踏实地,或许过程更为艰辛,但收获的将是心安理得的真实成果与无可替代的个人成长。