企业wx兼职,领导干部兼职能赚钱吗?要审批吗?

当企业微信的“兼职”信息推送界面出现在一位领导干部的手机屏幕上时,一个现实而微妙的困境便随之产生。这不仅仅是关于一份额外收入的诱惑,更是对职业边界、纪律红线和个人价值实现方式的深刻拷问。在数字经济浪潮下,企业微信这类平台以其便捷性与专业性,悄然成为了“零工经济”的新阵地。然而,对于手握公权力或身处特殊岗位的领导干部、公务员及事业单位人员而言,这片看似充满机遇的蓝海,实则布满了看不见的规则与禁区。他们究竟能否通过这种方式赚钱?答案是复杂的,它牵涉到一系列严谨的法规、严密的审批和严厉的后果。

要理解这个问题,必须首先回归到制度的刚性框架之下。我国对于公职人员兼职有着明确且严格的法律法规体系。《中华人民共和国公务员法》第五十九条明确规定,公务员不得“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。同样,《中国共产党纪律处分条例》在“廉洁纪律”一章中,对党员干部违规经商办企业、兼职取酬等行为列出了详尽的处分规定。对于事业单位人员,《事业单位工作人员处分暂行规定》亦有类似条款。这些法规共同构成了一道清晰的“高压线”,其核心逻辑在于防止公职人员利用职务上的影响或公共资源为个人谋取不正当利益,从而侵蚀公共利益,损害政府公信力。因此,当一位领导干部考虑在企业微信上承接一份“有偿咨询”或“项目策划”时,首先要做的不是评估报酬高低,而是审视这一行为是否触碰了“营利性活动”的红线,是否与其公职身份产生了任何可能的利益关联。

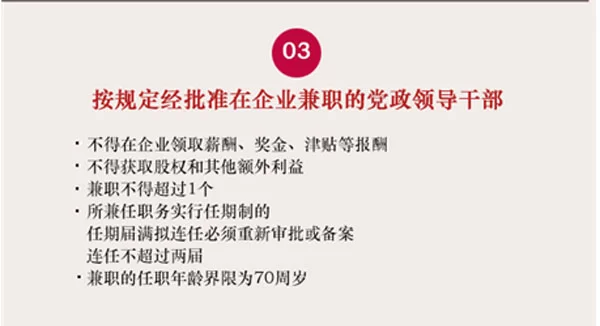

那么,是不是所有兼职都一概禁止?这就引出了关键的“审批”环节。制度并非完全堵死兼职的路,而是为其设置了极为狭窄且有条件的合规通道,即领导干部兼职审批流程。通常情况下,审批仅限于极少数特殊情形。例如,因工作需要,经批准在机关外兼职的,但不得领取兼职报酬;或者,在高等院校、科研院所等事业单位,部分专业技术人员经单位批准,可以在不违反规定的前提下,利用专业知识从事与其本职工作相关的非营利性活动,如学术讲座、技术咨询等。这里的公务员兼职如何合规审批,核心在于“报批”而非“报备”,且审批主体通常是单位的组织人事部门,乃至党委(党组)。审批过程极其审慎,需要充分论证兼职的必要性、是否存在利益冲突、是否影响本职工作等多个维度。可以明确地说,对于绝大多数领导干部和普通公务员而言,想通过兼职来“赚钱”并获得组织批准,几乎是不可能的任务。审批的初衷,更多是为了保障特定工作的顺利开展,而非为个人创收提供便利。

无视规则,心存侥幸地“搞副业”,其代价远非想象的那么简单。领导干部违规兼职后果的严重性,是每一位身处其中的人都必须清醒认识的。一旦被查实,面临的将不仅仅是简单的诫勉谈话。根据情节轻重,处分措施可以包括警告、记过、记大过、降级、撤职,直至开除。对于党员领导干部,还可能面临党纪处分,如撤销党内职务、留党察看,甚至开除党籍。更深远的影响在于,一次违规兼职的记录,可能会成为个人职业生涯中一个无法抹去的污点,对其晋升、评优乃至整个政治生命造成毁灭性打击。此外,违规行为还可能被公开通报,使个人名誉扫地,给家庭和单位带来负面影响。这种“捡了芝麻丢了西瓜”的风险,是任何一个理性公职人都应该极力规避的。

在讨论事业单位人员兼职搞副业或领导干部兼职时,企业微信这一平台的特殊性也带来了新的挑战。它不同于公开的招聘网站,其社交属性和工作场景的融合性,使得兼职行为更具隐蔽性。一些人可能会误以为,利用个人账号、在非工作时间操作,便能神不知鬼不觉。然而,数字化时代的另一面是,一切行为皆留痕。聊天记录、转账流水、项目文档等电子证据,一旦启动调查,都将成为无可辩驳的铁证。企业微信的便捷性,反而可能成为违纪行为的“放大器”和“记录仪”。同时,平台本身也可能被要求配合调查,使得任何试图规避监管的行为都变得徒劳。因此,技术的进步并未改变规则的本质,只是让监督变得更加高效和精准。

归根结底,领导干部和公职人员的价值衡量体系,本就与社会其他职业有所不同。这份职业的回报,不仅仅在于物质薪酬,更在于其带来的社会尊重、事业平台和为人民服务实现的人生价值。当领导干部在企业微信兼职的规定将这条路基本封死后,我们更应该思考的是,如何在本职工作内实现个人价值的最大化。将精力投入到深化业务能力、提升管理水平、创新工作方法上,为群众解决更多实际问题,推动事业取得更大发展,这才是公职人员最应追求的“主业”和正道。与其将才智耗费在寻找制度的缝隙与灰色地带,不如将其倾注于党和人民赋予的岗位上。这种由内而外的成就感和获得感,远非一份兼职收入所能比拟。选择公职,便是选择了一条以奉献为底色、以清廉为准绳的道路,其人生的财富,早已在为民服务的过程中得到了最厚重的积累。