会计人员能兼职多家公司记账吗?规定允许吗?

会计人员能否兼职为多家公司提供记账服务,这一问题在中小微企业蓬勃发展的当下,显得尤为普遍和重要。它触及了法律合规、职业道德、个人能力与企业管理等多个层面,答案并非简单的“可以”或“不可以”,而是一个需要审慎权衡的复杂议题。要厘清其中的脉络,我们必须从法律法规的根本规定出发,结合现实操作的可行性,进行全面而深入的剖析。

首先,从法律层面审视,我国现行的《中华人民共和国会计法》并未明文禁止会计人员兼职。该法第三十七条强调“会计人员应当遵守职业道德,提高业务素质”,这为兼职行为留下了法律空间,但也设置了前提条件。关键在于“职业道德”四个字。职业道德的核心是独立性、客观性和保密性。如果一名会计同时为两家存在直接竞争关系的企业记账,其独立性将受到严重挑战,保密义务也难以维系,这显然违背了职业道德的底线。此外,《会计基础工作规范》中关于不相容岗位分离的原则,虽然主要针对企业内部会计岗位设置,但其精神内核——防止舞弊、保证质量——同样适用于兼职场景。若一个人全权操办多家公司的所有账务,从原始凭证审核到报表编制,缺乏必要的监督与复核,无疑增加了出错和舞弊的风险。因此,法律虽无“一刀切”的禁令,但其精神内核对兼职行为提出了严格的约束,会计兼职多家公司规定更多体现在原则性的指引而非具体的条款。

那么,在法律框架内,一个会计究竟能兼职几家公司?这个问题没有法定答案,其上限完全由会计个人的专业能力、精力投入以及所服务企业的复杂程度共同决定。这本质上是一个“质量与数量”的平衡问题。一家业务简单、月均仅几十笔流水的小型贸易公司,与一家涉及进出口业务、成本核算复杂的制造业企业,其会计工作量是天壤之别。一名经验丰富的会计,或许能从容应对两到三家小型商贸企业的全盘账务,但若要再加一家稍具规模的企业,就可能力不从心。过度追求兼职数量,是对自己专业声誉的不负责任,更是对委托企业财产安全的漠视。一旦因精力不济导致账务处理延迟、报税错误,或未能及时发现潜在的税务风险,会计个人将面临行政处罚、经济赔偿甚至刑事责任。因此,理性的会计在承接兼职工作时,会对自己所能承载的“负荷”有清晰的认知,绝不会盲目扩张。

谈及兼职会计,其伴随的风险与责任对会计和聘用方而言,是一枚硬币的两面。对于会计人员,风险是直接且深远的。首先是法律责任风险,作为账务处理的直接责任人,任何因个人失误导致的税务问题,如漏报、错报,都可能招致税务机关的处罚。其次是职业声誉风险,一旦在一家企业出现重大纰漏,其职业生涯将蒙上难以洗刷的污点。再者,信息泄露的风险如影随形,在处理多家企业数据时,如何确保物理隔离与信息保密,是对个人操守的极大考验。而对于聘用兼职会计的企业,风险同样不容小觑。最大的问题在于服务的不稳定性与不可控性。兼职会计通常不坐班,沟通效率较低,一旦其个人时间变动(如生病、旅行、更换主业),企业的财务工作可能立刻陷入停滞。同时,由于缺乏有效的监督机制,企业主往往难以判断其工作质量,财务数据的准确性和合规性存在“黑箱”。一旦发生财务纠纷或税务稽查,企业作为法人主体承担首要责任,再去追究兼职会计的责任,过程往往耗时耗力,且追偿结果充满不确定性。

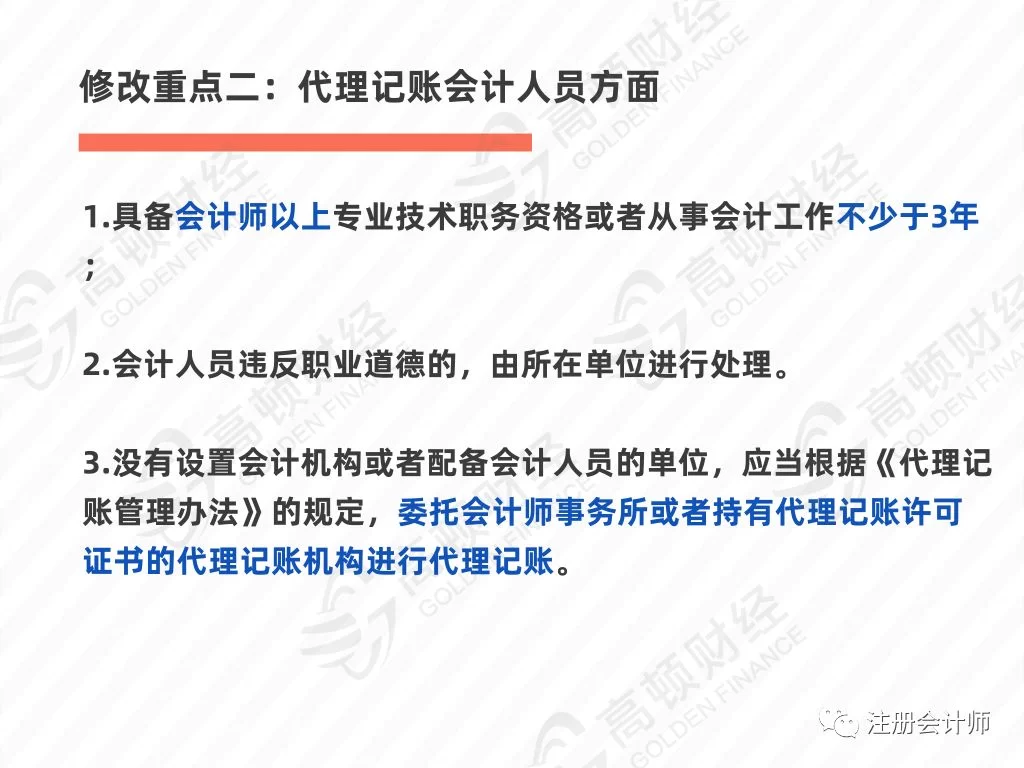

正是因为兼职会计模式存在诸多固有缺陷,专业的代理记账机构应运而生,并逐渐成为市场的主流选择。理解代理记账与兼职会计的区别,对企业决策至关重要。代理记账机构是一种公司化的运作模式,它提供的是团队服务而非个人服务。这意味着机构内部有明确的分工,如外勤会计、记账会计、审核会计等,形成了一套完整的业务流程和内部复核机制,有效降低了个人失误的概率。其次,代理记账机构与客户签订正式的服务合同,权责清晰,并且通常会购买职业责任保险,为企业提供了一层风险保障。再者,代理记账机构作为专业机构,必须紧跟财税政策的最新变化,能够为客户提供更专业的税务筹划和风险预警。相比之下,兼职会计更像是“手工作坊”,其服务质量和持续性高度依赖于个人,缺乏制度性的保障。对于追求稳定、合规、专业财税服务的现代企业而言,选择一家信誉良好的代理记账公司,显然是比聘用兼职会计更为稳妥和明智的决策。

归根结底,会计人员兼职多家公司记账,游走在合规与风险的边缘地带。它既非绝对合法,也非完全违法,其性质取决于具体操作是否逾越了法律的红线和职业操守的底线。对于会计个人,兼职是增加收入的途径,但更是一份沉甸甸的责任,必须以保护自身专业声誉为首要前提,审慎评估自身能力与委托企业的实际情况。对于寻求会计服务的中小企业,则应超越“省钱”的短期思维,从长远发展的角度,审视财务工作的专业性、稳定性和安全性。在日益规范的商业环境中,构建坚实的财务“护城河”,远比节省一点代理费用更为重要。选择专业、规范的代理记账服务,实质上是为企业自身的健康发展购买了一份“保险”,这份投入的价值,将在未来的经营中得到最真实的体现。