会计兼职违规违法吗,现在做兼职要遵守啥规定?

会计兼职本身并非一个被法律一刀切禁止的行为,但其合规性悬于一线,完全取决于从业者的身份、兼职性质以及对法规的敬畏程度。简单回答“会计兼职违规违法吗”是片面的,更精准的答案是:对于特定身份的人员,它绝对是高压线;对于普通企业会计,它则是一条必须谨慎行走的边界线。 这种复杂性源于我国多维度、多层次的法律法规体系,以及会计行业本身高度敏感的职业特性。要理解这一点,我们必须首先拆解“会计”这一职业身份,因为不同身份对应的法律约束天差地别。

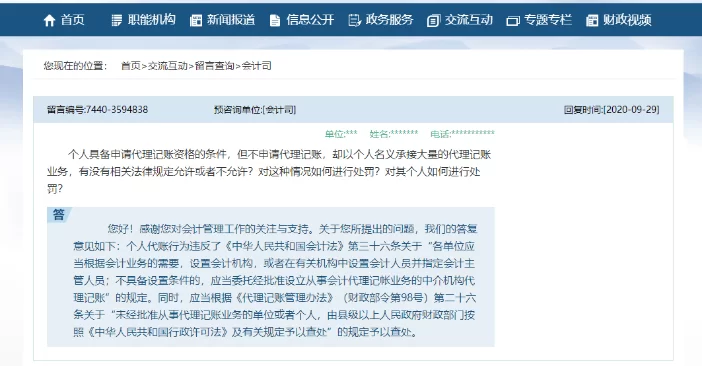

对于公务员、参照公务员法管理的事业单位人员以及国有企业中担任特定职务的人员,从事会计兼职几乎是绝对的禁区。《中华人民共和国公务员法》明确禁止公务员从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一规定的初衷在于防范权力寻租与利益输送,确保公职人员履职的公正性与廉洁性。试想,一位在财政局工作的公务员,利用其掌握的政策信息与人际网络,为企业提供兼职会计或税务筹划服务,这无疑会严重破坏市场公平与政府公信力。同样,对于国有企业的高管或核心财务人员,其兼职行为也受到国资委等机构的严格监管,目的在于防止国有资产流失和内部交易。因此,这批人员在考虑兼职前,答案清晰而唯一:不可为之。任何侥幸心理都可能断送职业生涯,甚至触犯刑律。

然而,对于广大在私营企业、外资企业或非营利组织中任职的普通会计人员,情况则有所不同。法律并未完全禁止他们利用业余时间从事兼职,但必须跨越三道关键的关卡:主单位的规章制度、职业道德的红线以及税务合规的硬性要求。首先,《劳动合同法》赋予了用人单位制定内部规章制度的权利。 许多企业的劳动合同或员工手册中,会包含关于兼职的条款,有的要求事先申报并获得批准,有的则设置了竞业限制,禁止员工为竞争对手提供服务。若会计人员无视这些规定,擅自兼职,一旦被发现,用人单位有权依据合同将其解雇,且无需支付经济补偿。这是一种法律风险,也是一种信任风险。

其次,职业道德是会计行业的生命线,也是兼职行为中最脆弱的一环。在职会计兼职的核心风险,在于利益冲突与信息保密。 主职与兼职单位如果存在业务竞争关系,那么兼职行为就构成了严重的利益冲突。更常见也更危险的是信息泄露。会计人员接触到的都是企业最核心的经营数据、成本结构、客户资料等商业秘密。即便主观上无意为之,但在多任务压力下,将A公司的处理逻辑误用在B公司,或者不慎将存有主职公司财务数据的U盘插入兼职工作的电脑,这些看似微小的疏忽都可能造成无法挽回的损失,并引发法律诉讼。恪守保密义务,确保主职与兼职业务在物理空间、数字设备和工作时间上的绝对隔离,是从业者必须为自己设立的防火墙。

最后,税务合规是兼职行为中一个容易被忽视却又至关重要的环节。很多人认为兼职收入“税后到手”就行,但规范的操作远不止于此。兼职会计获得的收入,在税法上属于“劳务报酬所得”。根据《个人所得税法》,支付方(即兼职单位)有代扣代缴个人所得税的义务。个人需要关注的是,如果从多处获得劳务报酬,年度汇算清缴时可能需要补缴税款。此外,如果兼职收入达到一定规模,兼职单位可能要求提供发票进行财务报销。这时,会计人员就需要到税务部门办理临时税务登记,或注册为个体工商户,依法开具发票并缴纳相应的增值税及附加税费。忽视税务合规,轻则面临罚款,重则可能被纳入税收违法“黑名单”,影响个人征信。 这套流程看似繁琐,却是确保兼职收入“干净合法”的唯一途径。

要安全地在会计兼职的钢丝上行走,一套系统性的风险规避策略必不可少。第一步是彻底的自我审查:明确自己的职业身份,确认是否属于法律明令禁止兼职的范畴。第二步是仔细阅读主职单位的劳动合同与员工手册,了解关于兼职的具体规定,如有必要,应主动与上级或人力资源部门沟通,获取书面许可。第三步是严格的物理与信息隔离,为兼职工作配备独立的电脑、手机和邮箱,绝不将任何与主职工作相关的资料带离办公场所,更不能在主职工作时间内处理兼职事务。第四步是与兼职单位签订清晰的服务协议,明确服务内容、收费标准、责任边界和保密条款,用法律契约保护双方。第五步是建立规范的税务意识,主动了解并履行纳税义务,保留好所有收入与纳税凭证。通过这五步,会计从业者才能在利用专业技能增加收入的同时,牢牢守护住自己的职业前程与法律底线。

会计兼职,实质上是个人职业价值在市场中的又一次延伸与变现。它考验的不仅仅是专业技能,更是从业者的法律素养、职业操守与风险驾驭能力。它像一柄双刃剑,用得好可以开辟新的收入渠道,丰富职业经验;用得不好则会划伤自己,甚至身陷囹圄。真正的职业自由,并非挣脱所有束缚,而是在清晰的边界内,凭借智慧与审慎,游刃有余地施展才华,让每一步都走得踏实而长远。