体制内养花副业能搞吗?哪些合法不违法?

体制内人士利用业余时间搞点副业,尤其是将养花这一雅好变现,想法很美好,但“红线”在哪?如何才能在合法合规的框架内,安心地让一盆盆绿植变成一份份额外收入?这才是问题的核心。很多人一听到“副业”就联想到开公司、做网店,这些显然与体制内人员的身份要求相悖。但《公务员法》等相关法规禁止的是“从事或者参与营利性活动”,其核心在于“经营行为”与“权力寻租”的界定。因此,理解体制内养花副业的可行性,关键在于区分“零星、自用、非经营性”的个人行为与“持续、营利、经营性”的商业活动。

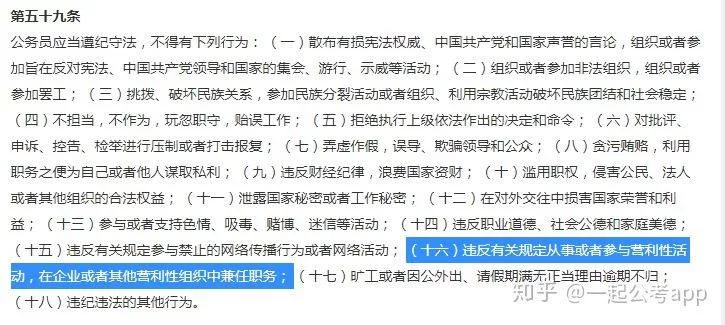

首先,我们必须清晰地划定法律与纪律的红线。根据《中华人民共和国公务员法》第五十九条明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这条规定是悬在所有体制内人员头顶的“达摩克利斯之剑”。什么是“营利性活动”?注册公司、担任法人、开网店、做微商、当股东等,这些都属于典型的营利性活动,是绝对禁止的。对于养花副业而言,如果你注册一个园艺公司,或者以“XX园艺”的名义在电商平台持续性地批量进货、销售,追求规模化利润,这就已经跨过了红线,构成了经营行为。同样,利用职务之便,将花卉卖给管理服务对象,或者让下属、同事“捧场”,这更是触碰了廉洁纪律的底线,性质比单纯的经营行为更为严重。因此,任何可能被解读为“商业实体”或“权力变现”的模式,都必须彻底排除。这一步的审慎,是后续一切探索的前提,也是保护自己职业生涯的根本。

那么,在严格规避红线之后,哪些养花相关的活动是安全的“绿色通道”呢?答案在于回归爱好本质,强调个人劳动与技能的零星变现。第一种,也是最常见的模式,是出售个人自育、自繁的植物。你在阳台上精心养护的绿植、多肉,通过分株、砍头、播种等方式繁殖出了新的植株,这些多出来的部分,你完全可以处理掉。在闲鱼、本地花卉社群、微信朋友圈等平台,以个人名义发布信息,注明“自养繁殖”、“玩家出苗”,价格随行就市,这种交易本质上更接近于“玩家间交换”或“闲置转让”,而非商业销售。核心在于规模和频率,如果你只是偶尔处理几盆,获取的收益用来覆盖养花的成本,如购买土、肥、盆的费用,这种“以花养花”的模式通常是被默许的。很多人关心“闲鱼卖植物算不算经营”,关键就在于你是否将其作为一个持续性的、以盈利为主要目的的商业行为。偶尔的、小量的、非批量的转让,一般不被认定为经营。

第二种合规路径,是园艺知识与技能的分享变现。这完全脱离了“卖产品”的范畴,进入了“卖服务”和“卖知识”的领域。例如,你可以在知乎、小红书、抖音等平台,以个人身份分享你的养花经验、病虫害防治技巧、配土心得等。当你的内容积累了一定的人气,平台会根据流量给予创作激励,或者有品牌方寻求“内容合作”(非代言,如单篇内容推广)。这种收入属于“稿酬”或“劳动报酬”,与经营性收入有本质区别。同样,你也可以开设小型的线上或线下园艺沙龙,收取少量的、用于覆盖场地和材料成本的费用,与同好进行深度交流。这种模式的核心是价值输出,你分享的是你的专业知识、审美和经验,这本身就是一种个人技能的体现,其变现过程更偏向于智力劳动,而非商品贸易,合规性更高。

第三种延伸方向,是与园艺相关的手工艺品制作与销售。如果你不仅有养花的技能,还有一双巧手,那么这条路就非常适合。例如,利用自己种植的干花制作押花画、书签、装饰画;用苔藓、微缩摆件制作微景观生态瓶;或者将一些小型观叶植物组合成创意桌面盆景。这些作品的出售,其定性更接近于“手工艺品销售”。由于每一件作品都是独一无二的,包含了你的创意和手工劳动,这种小规模、非量产的创意变现,同样被划归在个人爱好范畴内。你可以在本地创意市集租个小摊位,或者通过社交媒体展示你的作品并接受预定。这种方式既满足了你的创作欲,又将园艺的成果升华为艺术品,其价值更高,也更远离“批量销售农产品”的经营嫌疑。

最后,心态和尺度是决定这一切能否长久的关键。从事这类“边缘副业”,必须始终保持“低调、适度、不影响主业”的原则。首先,不要在单位内部大肆宣扬你的副业,更不能利用工作时间、办公资源进行相关活动。其次,要控制收益规模,如果副业收入远超工资,甚至让你无心主业,那必然会引起关注,风险也随之剧增。这份副业的初衷,应该是调剂生活、贴补家用、分享热爱,而不是发家致富。它应该是你主业的“锦上添花”,而非“喧宾夺主”。最终,体制内的养花副业,更像是一场精妙的“阳台园艺”。它考验的不仅是园艺技巧,更是对规则的敬畏、对分寸的把握。当你在规则的土壤里,用心栽种,既能收获一室芬芳,也能在法律和道德的阳光下,让个人价值得到另一种形式的绽放。这份小心翼翼的收获,或许比纯粹的商业利润,更能滋养内心。