体制内副业能搞啥?合法又赚钱的有哪些?

体制内的身份,常被视作一张稳定与保障的“安全网”,但面对日益增长的生活成本与个人发展诉求,许多人开始将目光投向“副业”这片蓝海。然而,这片海域并非风平浪静,它有着明确的航道与不可触碰的礁石。探讨体制内副业,首要且核心的议题,永远是合法性与安全性。这并非简单的“能不能搞”的问题,而是“如何搞”的智慧,是在规则的框架内,实现个人价值与经济增益的精妙平衡。

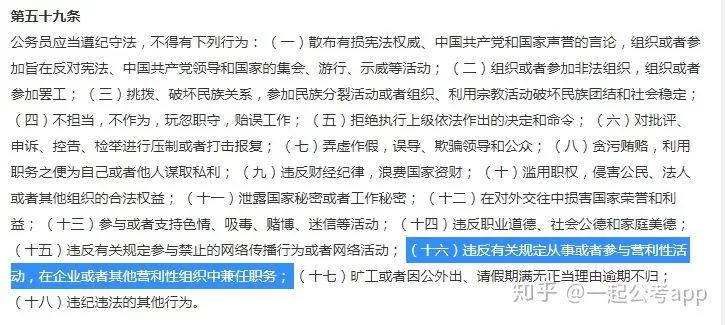

我们必须清醒地认识到,体制内人员的副业选择,其第一原则是严守纪律红线。《中华人民共和国公务员法》明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这为所有副业探索划下了一道清晰的、不可逾越的底线。任何形式的经商办企业、开办网店、担任公司股东或顾问等直接参与市场经营的行为,都绝对禁止。因此,体制内副业的逻辑起点,必须是非经营性、非雇佣性、不与公共利益冲突的。理解了这一点,我们才能在安全的区域内,寻找那些既能发挥个人所长,又能合规创收的路径。

那么,合法的路径究竟指向何方?当前最为主流且被广泛认可的方向,是知识与技能的深度变现。这几乎是体制内人员最理想的副业模式,因为它本质上是一种智力输出,而非商业经营。具体而言,可以细分为几个领域。其一是专业领域的知识付费。如果你是法律、金融、税务、城市规划、信息技术等领域的专业人士,完全可以利用业余时间,在知乎、得到、在行等知识付费平台上开设专栏、进行线上答疑或提供付费咨询。例如,一位从事城市规划的公务员,可以撰写关于城市历史、区域发展的深度文章,或为对特定区域发展感兴趣的普通民众提供付费解读。这种模式将你在工作中积累的专业知识,转化为了社会认可的智力产品,既合规,又能极大提升个人品牌影响力。其二是写作与内容创作。体制内人员通常具备良好的文字功底和政策理解能力。你可以为权威媒体、行业期刊撰写评论文章,赚取稿费;也可以运营一个专注于特定垂直领域(如历史文化、公文写作、政策解读)的微信公众号或自媒体账号,通过优质内容积累粉丝,进而通过广告、付费社群、电子书等方式实现变现。这里的关键在于,内容必须与你的职务无直接利益冲突,且创作行为是纯粹的个人行为。

除了知识变现,兴趣与才艺的轻量化运营也是一条可行之路。这要求我们将个人爱好发展成一种“准产品”,但同样要规避经营的嫌疑。比如,如果你热爱摄影,可以将其作品上传至视觉中国等图库平台赚取版权费,或者接受少量个性化的约拍服务,但这与开设一个商业摄影工作室有本质区别。如果你擅长书法、绘画,可以偶尔将作品通过画廊或线上平台出售,这是一种艺术品交易,而非持续的商品销售。再比如,个人投资理财。利用个人合法收入进行股票、基金等金融产品的投资,是法律允许的财务增值行为。但这需要极强的专业性和风险意识,且必须严格界定为个人投资行为,绝不能发展为代客理财,否则将触及非法经营的雷区。这类副业的精髓在于“轻量化”和“非持续性经营”,它更像是一种个人价值的偶尔绽放,而非一门生意。

然而,即便选择了看似安全的路径,风险规避的意识也必须时刻紧绷。体制内的特殊性,决定了任何副业行为都必须遵循“低调”与“审慎”两大原则。首先,要坚决避免利益冲突。你的副业内容,绝对不能与你主管、分管或曾经任职的领域有任何关联,不能利用职务之便为副业谋取任何便利,哪怕是信息上的优势。例如,市场监管人员不能从事任何与食品、商品相关的副业;财政系统人员则要避免在金融投资类副业中留下任何可能被误解的口实。其次,要严格区隔主业与副业。绝不能在上班时间、使用办公设备从事任何副业活动,这是纪律的底线。同时,副业不能影响主业的精力投入,不能因副业导致本职工作出现纰漏,这是职业操守的要求。最后,要了解并遵守本单位的具体规定。不同地区、不同层级的单位,对于副业的申报和管理可能存在细微差异,主动了解、必要时进行报备,是保护自己的最佳方式。

归根结底,体制内人员探索副业,不应仅仅被视为一种增收手段,更应看作是个人能力的延伸与人生维度的拓展。它是在确保主业稳定这个“基本盘”的前提下,为自己的人生构建一个“第二增长曲线”。这个过程,要求我们具备更高的法律素养、更敏锐的风险意识和更强大的自我管理能力。它不是对体制的背离,而是在新时代背景下,以一种更积极、更主动的方式,去拥抱社会、实现自我。当你的知识能够帮助更多人,当你的才艺能够点亮他人生活,这种价值实现所带来的满足感,其意义或许早已超越了金钱本身。体制的稳定是基石,而非围墙,懂得在规则之内智慧地舞蹈,方能收获一个更加丰盈与立体的人生。