体制内搞副业,有哪些不违法的好项目可以做?

在体制内寻求一份安稳,是许多人的职业选择,但这并不意味着个人价值与收入增长的路径被完全锁定。随着社会对多元化收入的接纳,以及个人发展意识的觉醒,“体制内搞副业”已不再是一个讳莫如深的话题。关键在于,如何在法律的框架内,在不影响本职工作的前提下,找到那条既能增加收入,又能实现自我增值的合规路径。这需要的不仅仅是勇气,更是智慧与对规则的深刻理解。与其说是“搞副业”,不如将其理解为一场围绕自身核心能力的价值延伸与深度开发。

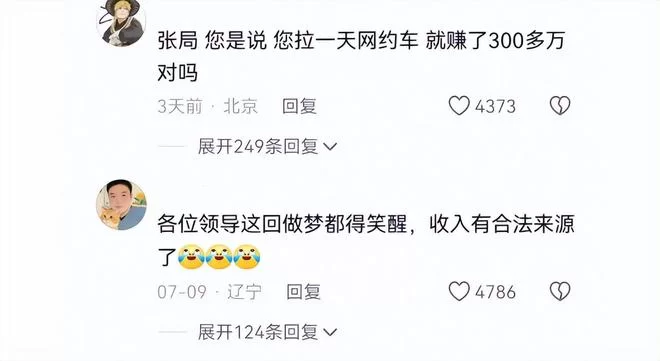

首先,我们必须清晰地划定那条不可逾越的“红线”。《中华人民共和国公务员法》等法规明确指出,公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这并非一道绝对的“禁止令”,而是一道“防火墙”。其核心要义在于防止公权力私用、避免利益冲突以及保障公职人员能全身心投入公共服务。因此,任何试图利用职务之便、内部信息、公职身份或影响力来谋取私利的行为,都绝对禁止。例如,利用职权为亲属或朋友的企业承揽项目、违规经商办企业、在朋友圈等社交媒体为商业产品“站台”等,这些都是触碰高压线的危险行为。理解了这一点,我们才能在安全的区域内探索可能。合规的副业探索,必须建立在个人非职务性知识与技能的基础之上,它与你的本职工作泾渭分明,不存在任何利益输送的嫌疑。

基于这一核心原则,最安全、最具潜力的方向便是“知识型”与“技能型”变现。体制内的工作往往能沉淀下非常独特且专业的知识体系,这正是市场稀缺的资源。比如,长期从事文字工作的朋友,对公文写作、材料逻辑的把握远超常人。这份能力可以转化为:为初入职场的大学生提供简历修改、求职文书润色服务;在知乎、微信公众号等平台开设专栏,分享高效写作方法论、职场沟通技巧,通过付费订阅或知识星球变现;甚至可以为企业提供非涉密的文案策划或宣传稿件撰写服务。同样,具备法律、财务、审计等专业背景的体制内人员,可以利用业余时间在合法的知识付费平台上提供专业咨询,解答民众在日常生活中遇到的法律困惑或理财难题。这种模式的核心是“授人以渔”,将你的专业知识产品化、服务化,它不依赖于你的职位,只依赖于你的专业素养。

除了知识与技能的直接输出,轻资产、平台化的项目同样值得考虑。这类项目的特点是启动成本低、时间相对灵活,能与主业形成良好互补。例如,摄影爱好者可以将自己拍摄的风景、人文、纪实类作品上传至视觉中国、图虫等正版图库网站,每一次授权下载都能带来被动收入。这既是一种艺术创作的分享,也是一种合规的价值变现。如果你对特定领域有深入研究,如历史、军事、地方文化等,可以尝试制作短视频或播客节目。在抖音、Bilibili、喜马拉雅等平台上,凭借内容的深度与独特性吸引粉丝,未来可通过广告分成、平台激励或恰饭(需明确标注广告)获得收益。此外,一些基于兴趣的电商模式也值得一试,但需极其谨慎。比如,你是一位古籍或旧书收藏爱好者,可以在孔夫子旧书网等垂直平台开设一个小店,出售自己的复本或淘来的书籍,这更像是兴趣的延伸而非纯粹的经商。切记,任何形式的销售行为都不能与你的管理服务对象发生关联,且不能以单位或公职人员的名义进行。

然而,探索副业之路并非坦途,挑战与风险并存。最大的挑战来自于时间与精力的分配。体制内工作常有加班、应急等突发情况,如何保证副业的投入不会影响本职工作的质量,是对个人管理能力的极大考验。因此,选择那些具有“非即时性”特点的项目尤为重要,例如写作、录播课程、图库供稿等,你可以利用碎片化的时间进行积累和创作,而不是需要在固定时间提供即时服务。另一个挑战是心态的调整。体制内的环境相对稳定,而市场化的副业则需要你直面竞争、接受评价、承受不确定性。保持一份“平常心”,将副业视为个人成长的试验田,而非一夜暴富的捷径,是维持长期动力的关键。

最终,体制内搞副业的最高境界,是实现主业与副业的良性互动与相互成就。一份设计得当的合规副业,不仅能够带来经济上的补充,更能开阔你的视野,提升你的综合能力,甚至反哺你的本职工作。例如,通过运营自媒体锻炼的沟通与逻辑能力,能让你在撰写工作报告时更加得心应手;通过咨询辅导积累的换位思考能力,能让你在服务群众时更具同理心。体制内的身份不应是束缚个人价值的枷锁,而应是沉淀专业深度与信任资本的基石。当副业的探索始于对规则的敬畏和对自身能力的清醒认知,它便不再是简单的收入补充,而是一场关于自我实现与人生可能性的深度耕耘。这条路或许没有捷径,但每一步都走得踏实、心安,这本身就是一种无可替代的价值。