体制内能做的副业有哪些?合法又靠谱的有哪些?

身处体制内,我们享受着职业的稳定与体面,但内心深处,对于个人价值实现的更多可能性和生活品质的更高追求,从未停止。当“副业”成为社会热词时,体制内的我们无疑多了一份审慎与克制。这份克制并非源于胆怯,而是源于对规则的敬畏和对职业的珍视。因此,探讨体制内能做的副业,其核心命题并非“能做什么”,而是“如何安全、合规、有尊严地做”。这需要我们跳出“搞钱”的狭隘思维,转向“价值延伸”的广阔天地。

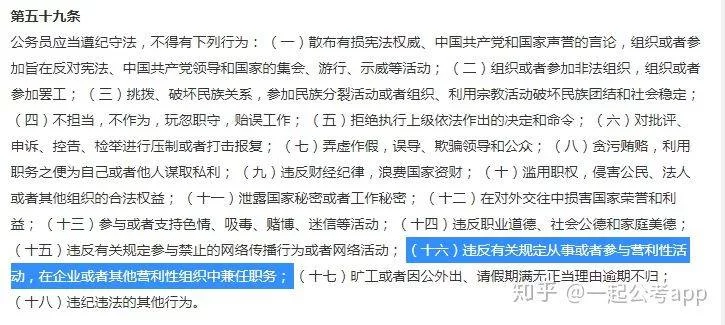

首先,必须划清一道不可逾越的红线:任何形式的营利性经营活动、在企业或其他营利性组织中兼任职务,都是绝对禁止的。这是《中华人民共和国公务员法》等法律法规的明确规定,是悬在我们头顶的达摩克利斯之剑。理解这一点,我们才能在安全的框架内进行探索。体制内副业的精髓,在于“非经营性”和“非职务性”。它不是利用公权力谋取私利,也不是将本职工作的时间与精力向外延伸,而是基于个人知识、技能、兴趣的“第二价值曲线”的构建。一个核心误区是将“副业”等同于“做生意”,正确的打开方式应是“个人能力的市场化变现”,但这种变现必须与你的公职身份、职权范围彻底剥离。

知识变现,无疑是体制内人员最值得深耕的黄金赛道。我们多年的工作积累,本身就是一座富矿。例如,从事文稿写作的同仁,完全可以利用业余时间,在各大知识分享平台开设专栏,分享公文写作技巧、职场沟通方法论、信息提炼与整合能力等。这不仅是经验的输出,更是个人品牌的塑造。当你的专业见解获得市场认可,付费订阅、电子书出版、线上讲座等变现渠道便会自然打开。同样,从事法律、审计、城市规划、信息技术等专业技术岗位的同事,可以将专业知识“降维”应用,为中小企业或个人提供合规的、非冲突领域的咨询顾问服务。关键在于,你必须以“独立专家”而非“公职人员”的身份提供服务,且咨询内容不得与你本职工作的监管、审批对象产生任何利益关联。线上教育则是另一个极具潜力的领域,将你的核心技能,如PPT制作、数据分析、公众演讲、甚至书法、摄影等兴趣爱好,制作成系统的线上课程,通过知识付费平台进行销售。这种“一次创作,持续收益”的模式,完美契合了体制内时间碎片化的特点。

除了高深的知识型副业,那些根植于个人兴趣与技能的“手艺活”,同样能开出绚烂的花。如果你写得一手好字,不妨在社交媒体上展示你的书法作品,接受定制的扇面、春联、姓名章等小订单,这不仅收入可观,更是对传统文化的传承与弘扬。如果你热爱摄影,可以利用周末接拍一些个人写真、小型活动纪实,或是将优秀的风光、人文作品上传至图库网站,赚取版权费用。这些艺术创作类的副业,其“非经营性”特征明显,几乎不触及违规风险,反而能极大地丰富精神世界。此外,一些通用性极强的硬技能,如外语翻译、视频剪辑、编程、平面设计等,更是体制内人员的“硬通货”。你可以在专业的外包平台上接单,用实实在在的技术换取报酬。这种模式纯粹是技能与时间的交换,身份属性被降到最低,只要你确保不使用单位的办公设备、不在工作时间处理,其合规性就非常高。

然而,即便是在安全的赛道上,也布满了需要警惕的“坑”。一份详尽的“避坑指南”与一份“推荐清单”同等重要。第一,严防死守“职务关联”。任何试图利用你的职位影响力、内部信息、人脉资源的合作邀约,都必须果断拒绝。别人看中的可能不是你的能力,而是你背后的权力,这是最危险的陷阱。第二,保持绝对的“物理隔离”和“时间隔离”。副业就是副业,永远不能占用工作时间、使用办公资源,更不能让副业的任何事务干扰到本职工作的正常开展。第三,审慎选择合作对象与平台。尽量选择信誉良好、规则清晰的大型平台,对于模糊不清的“合伙”邀请要保持高度警惕,避免陷入法律纠纷或舆论漩涡。第四,低调行事,谨言慎行。在社交媒体上分享副业成果时,切忌暴露自己的公职身份,避免引起不必要的关注和误解。你的目标是为生活“添彩”,而不是给职业“添堵”。

归根结底,体制内人员探索副业,其更深层次的价值,早已超越了金钱本身。它是在稳定结构之外,为自己构建一个充满活力的个人成长系统。在这个过程中,你被迫学习新技能、接触新领域、与新的人群链接,这本身就是对抗职业倦怠、拓宽人生边界的最佳方式。它让你在面对未来的不确定性时,多了一份从容和底气,这份底气源于你创造价值的能力,而非某个特定的身份。当副业带来的不仅是收入的补充,更是知识的增长、技能的精进和心智的成熟时,它才真正实现了意义。这条路需要智慧去导航,需要定力去坚守,但只要我们始终将“合规”置于首位,将“价值创造”作为核心,就能在体制的框架内,开辟出一方属于自己的、广阔而精彩的新天地。