体制内能搞副业吗?这些合法副业有哪些可以试试

“体制内还能搞副业吗?”这个问题,如今几乎成了许多年轻公务员、事业单位人员茶余饭后的“灵魂拷问”。答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个需要严谨对待的“可以,但有前提”。我们必须清醒地认识到,体制内的身份赋予了我们稳定与荣誉,同时也带来了纪律的约束。探讨体制内搞副业的可能性,首要任务不是寻找赚快钱的门路,而是精准划清那条不可逾越的红线。这条红线,主要源自《中华人民共和国公务员法》等相关法规,其核心精神在于:不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这是悬在所有体制内从业者头顶的“达摩克利斯之剑”,任何副业的探索都必须在此框架内进行,否则便是舍本逐末,得不偿失。

理解了公务员副业规定的严肃性,我们才能更理性地评估副业的真正价值。对于体制内人员而言,副业的意义远不止是增加收入,它更是一种个人价值的延伸、职业技能的“第二曲线”以及对冲未来不确定性的有效手段。与其说我们在寻找一份副业,不如说我们在构建一个与本职工作平行、互不冲突却又相互滋养的个人成长体系。这个体系的构建,必须遵循几个基本原则:第一,绝对不能占用工作时间、公共资源;第二,严禁利用公职身份或职务影响谋取私利;第三,副业内容不得与本职工作产生利益冲突;第四,收入来源合法合规,并按规定进行申报。只有将这四大原则内化于心,才能在探索副业的道路上走得更稳、更远。对于事业单位人员副业,虽然具体细则可能因单位性质和地方政策略有差异,但总体精神与公务员队伍是一脉相承的,审慎永远是第一位的。

在严格遵守上述原则的基础上,我们可以将目光聚焦于一类最具安全性和成长性的方向——知识变现副业。这几乎是专为体制内人员量身定做的“黄金赛道”。体制内的工作往往涉及政策研究、公文写作、数据分析、项目管理、法律实务等高度专业化的领域,这些积累下来的知识和技能,本身就是一座待开发的富矿。例如,一位从事政策研究的公务员,可以将自己对宏观政策的独到见解,转化为深度分析文章,在权威媒体或专业平台上发表,获取稿费;一位文笔出众的办公室职员,可以利用业余时间承接一些商业文案、新媒体稿件撰写或书籍校对的工作;一名法律背景的体制内工作者,则可以通过线上法律咨询平台,为普通民众提供基础的法律知识解答。这些副业的共同点在于,它们完全依赖个人智力劳动,不涉及任何实体经营,时间灵活,且能够与本职工作形成良性互动,实现专业能力的持续精进。

除了知识变现,另一大类值得尝试的是不影响工作的副业,即基于个人兴趣与技能的创意型、艺术型副业。这类副业与本职工作的关联度极低,几乎不存在利益冲突的风险,是释放压力、丰富生活、顺便增收的绝佳选择。比如,一位摄影爱好者,可以在周末和节假日拍摄高质量的风光、人文照片,上传至视觉中国、图虫等图片库网站,赚取版权费用;一位擅长平面设计的同事,可以通过猪八戒、Fiverr等平台,承接一些Logo设计、海报制作的小项目;一位手工达人,则可以在淘宝、微店或闲鱼上开设自己的小店,出售手作饰品、编织品等。这类副业的精髓在于“玩物尚志”,将爱好发展为一种轻量级的生产力。它不仅能带来物质回报,更重要的是能提供情绪价值,让人们在严谨、规范的日常工作之外,找到一个可以自由挥洒创意的天地,这对于保持工作热情和心理健康大有裨益。

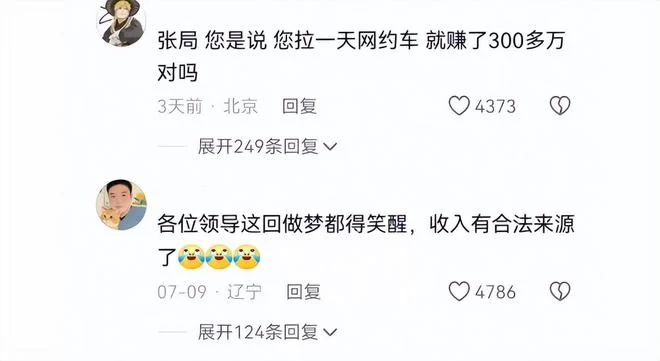

随着数字经济的蓬勃发展,线上合法副业的选择也日益丰富,但其中需要甄别与警惕。像网约车司机、外卖骑手这类需要投入大量固定时间、且带有明显劳动服务性质的线上兼职,对于严格的公务员队伍而言,存在被视为“从事营利性活动”的模糊地带,风险较高,不建议轻易尝试。然而,一些更加轻量化、非劳动密集型的线上任务,则相对安全。例如,参与一些市场调研公司的在线问卷、用户访谈;为人工智能公司做数据标注、语音采集;成为线上教育平台的助教,负责批改作业、答疑解惑等。这些工作通常是项目制或计件制,时间自由度极高,与“营利性活动”的界定相去甚远,更像是零工经济背景下的一种智力或劳务付出。在选择这类副业时,关键在于评估其是否与“经营”或“任职”沾边,以及是否能保证在不影响本职工作精力投入的前提下完成。

归根结底,体制内搞副业的智慧,不在于你赚了多少钱,而在于你如何平衡好“主业”与“副业”的关系,如何在规则的边缘游走而不越界。副业应当是主业的补充和点缀,是个人能力的“试验田”,而非本末倒置,让其干扰甚至吞噬你的主业。一个成熟的体制内从业者,应当具备强大的自我管理能力和风险意识。在开启任何副业之前,先扪心自问:这件事我能否向单位坦然申报?它是否经得起纪律的审视?如果答案是肯定的,那便可以大胆尝试。真正的安全感,既来自体制这把“保护伞”,更来自你自身不断增值、随时可以创造价值的多元能力。在合规的轨道上,审慎而积极地拓展人生的宽度,这或许才是新时代体制内人员面对“副业”这一议题时,最应持有的姿态。