体检副业成功案例,上门体检加项怎么做出彩?

那么,“出彩”的密码究竟藏在哪里?首先在于对“加项”价值认知的颠覆。传统模式下,加项是“推销”,是让客户在已有套餐上增加预算购买更多检测。而成功的模式里,加项是“定制”,是基于对客户生活方式、家族病史、个人焦虑的深度理解后,主动提供的个性化健康评估服务。它不再是“我们有什么,你买什么”,而是“你需要什么,我们整合什么”。例如,面对一位长期伏案工作的程序员,常规的颈椎X光片或许必要,但更具价值的加项可能是结合肌骨超声的体态评估,以及一套针对性的办公室微运动指导。前者是产品,后者是解决方案。客户购买的早已不是那一张报告,而是缓解职业困扰、提升生活品质的可能。这种从“产品思维”到“用户思维”的转变,是所有高端上门体检项目设计的起点。

让我们构建一个典型的体检副业成功案例来具象化这个过程。假设从业者小林是一位有三甲医院工作背景的护士,她敏锐地发现,许多中产家庭对标准体检报告的解读充满困惑,对后续的健康改善更是无从下手。她的切入点并非推销昂贵的基因检测或肿瘤筛查,而是推出了一个“体检报告深度解读+家庭健康基线建立”的轻量级加项服务。上门时,她不仅会用半小时时间,逐条解释晦涩的医学术语和指标箭头,更重要的是,她会像一位家庭访谈者,了解客户的饮食结构、睡眠习惯、运动频率乃至工作压力。在解读“甘油三酯偏高”时,她不会只说“少吃油腻”,而是会打开客户的冰箱,具体指出哪些食材是“隐形脂肪”,并建议替换方案。这种场景化、具象化的指导,其价值远超报告本身。小林的“加项”看似简单,却精准地击中了市场痛点——信息不对称与行动指导缺失。通过这个基础服务建立信任后,她再自然地延伸出如“儿童成长发育评估”、“中老年慢病风险筛查”等更具深度的高端上门体检项目设计,客户接受度极高。小林的成功,证明了“出彩”的加项,始于服务,而非销售。

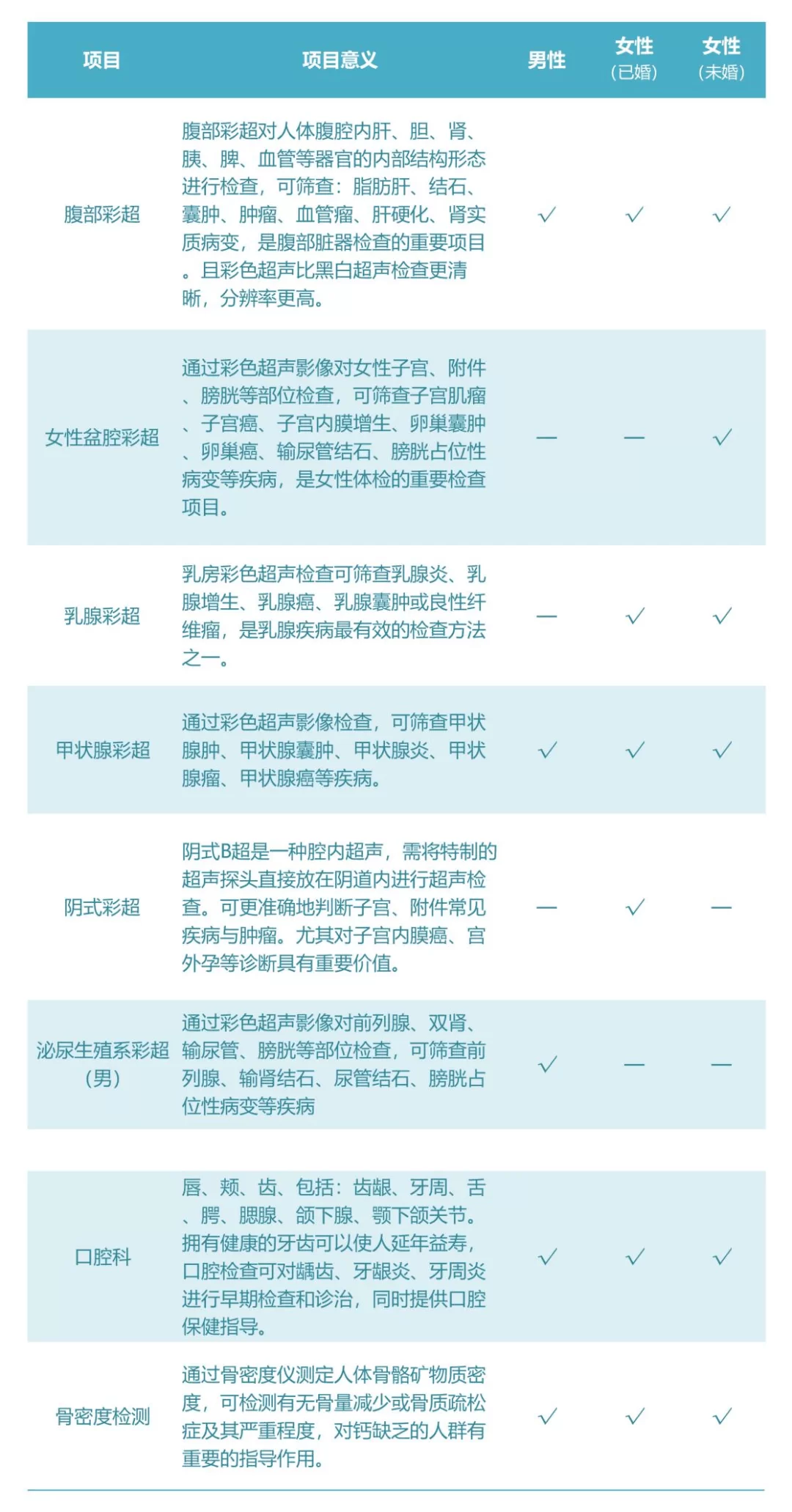

要系统性地打造这种出彩的服务,项目设计的“分层思维”至关重要。我们可以将上门体检加项体系构建为三个同心圆。核心圆是“数据精准层”,这是基石。它包括但不限于常规体检遗漏的专项检查,如针对心血管风险的早期动脉硬化检测、针对女性内分泌的六项激素动态监测、针对亚健康状态的微量元素分析等。选择这些项目,关键在于其“预警价值”和“干预可行性”,而非一味求新求贵。中间圆是“解读洞察层”,这是价值放大的关键。从业者需要具备将数据与个人生活场景关联的能力,形成一份“有温度”的健康报告。这份报告应包含:风险因素的通俗化解释、与生活习惯的强关联分析、以及可量化的改善目标。例如,将“骨密度下降”与“日晒不足、钙摄入不均”联系起来,并给出“每日步行30分钟并补充特定钙剂”的具体行动项。最外层是“持续干预层”,这是构建长期护城河的核心,也是向家庭健康管理师副业转型的桥梁。服务可以延伸为定期的健康随访、线上社群的答疑解惑、合作的营养师或康复师的资源对接,甚至是为整个家庭建立动态健康档案。通过这三层结构的搭建,上门体检加项便从一次性的交易,演变为一个持续产生价值的“服务闭环”。

当然,这一切的落地,都离不开一个不可动摇的基石——专业信任。在上门服务这种私密场景下,信任的建立尤为苛刻。首先,从业者的专业资质是“敲门砖”,必须真实、可查,并在服务过程中适度展现,让客户安心。其次,沟通的艺术是“黏合剂”。要用客户听得懂的语言交流,多用比喻,少用术语,展现出足够的同理心与耐心。当客户表达焦虑时,一句“我非常理解您的担忧,很多人都有类似情况”远比生硬的医学解释更有效。再者,数据的保密与合规是“高压线”,必须在服务开始前就明确告知,并签署保密协议,让客户感受到被尊重。最后,定价的透明与合理性是“试金石”。每一个加项服务的价格,都应清晰地对应其包含的专业劳动、时间成本与资源价值,杜绝任何形式的隐形消费。只有在信任的沃土上,再精妙的项目设计才能开花结果。

归根结底,上门体检加项要做出彩,是一场从“技”到“道”的修行。它考验的不仅是从业者的医学知识,更是其洞察人性的能力、整合资源的智慧以及长期主义的心态。当从业者不再将目光局限于每一次上门服务的短期收益,而是真正致力于成为客户家庭健康链条上不可或缺的一环时,这项副业便不再是“副业”,而是一份充满成就感与尊严的个人事业。最终,让上门体检加项真正出彩的,不是我们推销了什么,而是我们为客户解决了什么问题,点亮了他们健康之路上的哪一盏灯。这束光,既是客户的希望,也是从业者自身价值的最好证明。