俄国农奴制改革,它到底是奴隶制还是封建制呢?

将1861年俄国农奴制改革简单地划入奴隶制或封建制的任何单一范畴,都是对历史复杂性的粗暴简化。这场改革的对象——俄国农奴,其社会地位与法律身份,恰恰游走于这两个概念的模糊地带,体现了俄国历史演进中一种极为特殊的制度形态。要准确理解这场改革的俄国农奴制改革性质,我们必须穿透表象,深入其社会结构与经济关系的内核,辨析农奴制与奴隶制的根本差异,并洞察俄国封建制度的独有特征。

首先,厘清农奴制与奴隶制的界限是讨论的前提。古典奴隶制,以古希腊罗马及美国南方种植园经济为代表,其核心特征在于奴隶被视为“会说话的工具”,是主人的财产占有对象。奴隶在法律上不具人格,其人身、劳动乃至后代完全归属于主人,可以被任意买卖、赠与或处死。奴隶与生产资料的关系是外在的,他本身就是生产资料的一部分。相比之下,农奴制的本质是一种人身依附而非财产占有。农奴在法律上并非完全的财产,他们拥有某些微末的权利,比如对自己家庭的所有权、对少量生产工具的占有权,以及最重要的——被束缚于特定土地上的权利。他们不能被随意买卖,通常是随土地一并转让。这种依附关系的基础,是超经济的人身强制,而非赤裸裸的财产权。俄国农奴虽然处境悲惨,但其对领主的人身依附关系,通过村社这一中介,被赋予了复杂的封建色彩,这与纯粹的奴隶制存在着质的区别。

其次,俄国农奴制度的特殊性,根植于其独特的国家与社会结构中,这正是俄国封建制度的特殊性所在。与西欧“我的附庸的附庸,不是我的附庸”的契约封建制不同,俄国建立起的是一种高度中央集权的“贵族官僚制”封建国家。沙皇作为最高土地所有者,将土地封赐给贵族服役,而贵族则通过对农奴的剥削来履行其对国家的义务。在这一体系中,俄国农奴人身依附关系呈现出双重性:一方面是对领主的人身依附,另一方面则通过村社制度被牢牢地束缚在土地上。村社(米尔)不仅是一个经济单位,更是一个行政与税收单位,它负责向国家缴纳赋税,并对内部成员实行连环保。这种结构使得农奴不仅被束缚于领主,更被束缚于土地和国家。农奴的生产活动,不仅要满足领主的消费需求,更要为沙皇国家提供财政与军事支持。因此,俄国的农奴制是一种融合了国家奴役、领主剥削和村社束缚的复合型制度,其封建性远比奴隶性更为显著和根本。

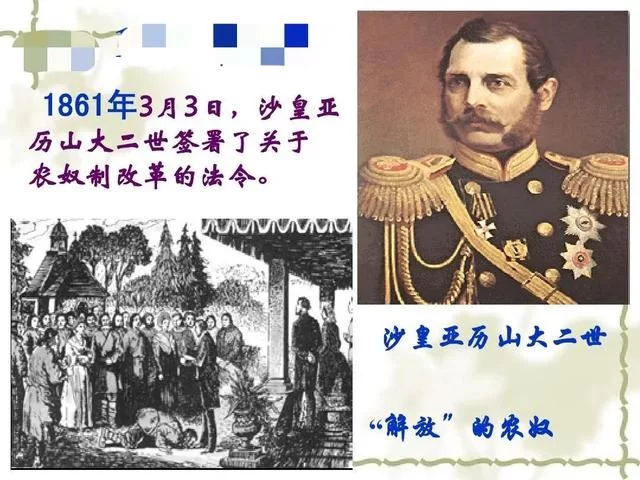

1861年的改革,正是在这一复杂背景下展开的。亚历山大二世颁布的《解放法令》,其形式上是废除农奴制,但其内容却深刻暴露了改革的局限性与不彻底性。法令宣布农奴获得人身自由,但这份自由是有代价的。农奴可以通过支付高额的“赎金”来获得原本由他们耕种的“份地”。然而,赎金的计算极其苛刻,远超土地的实际市场价值,且需在49年内连本带息偿还给国家,国家则一次性将这笔款项支付给领主。这意味着,农奴从对领主的人身依附,转变为对国家的巨额债务奴役。他们虽然法律上成了“自由人”,但在经济上却被套上了新的枷锁。此外,改革后村社的权力反而被强化,农民依旧被束缚在村社内部,土地重分制度阻碍了私有财产和自由劳动力市场的形成。这一系列安排表明,改革的首要目的是维护贵族地主的利益和国家财政的稳定,而不是真正实现农民的解放。它是一场自上而下的、由国家主导的、旨在通过改造旧有的封建剥削形式以适应资本主义发展需要的半吊子革命。

因此,回望俄国农奴制改革,我们不能简单地用“奴隶制残余”或“封建制的解体”来一概而论。它是一场发生在封建国家母体内的、由国家权力主导的制度变革。它废除了农奴对领主的人身依附,却在经济上延续了剥削的实质,并以村社和土地赎买为工具,塑造了通向资本主义道路的、具有俄国独特性的社会结构。这场改革的真正价值,不在于它是否彻底根除了旧制度的弊端,而在于它打破了原有的社会桎梏,为后续的工业化进程提供了法律上的自由劳动力(尽管仍受债务束缚),并引发了深刻的社会矛盾与思想激荡。俄国农奴制的最终消亡,并非一纸法令的功绩,而是此后数十年社会剧烈变动、阶级矛盾激化乃至暴力革命的最终结果。它像一扇半开半掩的门,让俄国的现代化进程充满了崎岖、反复与血泪,其历史的回响至今仍在警示着后人,任何社会转型若不能触及深层经济结构的公平正义,其所谓的“解放”都不过是另一重束缚的开始。