俗语副业挣钱文案有哪些,经典短句成语接龙?

在人人皆可自媒体的浪潮中,副业已从“选择题”变为许多人的“必答题”。然而,项目千般好,文案写不好,一切都徒劳。打开社交平台,充斥着“月入过万”“财务自由”的吆喝,这些浮夸的口号在信息茧房中早已引发审美疲劳,甚至招致反感。真正能穿透人心、建立信任的文案,往往摒弃了空洞的吹嘘,回归到一种更具温度和质感的文化表达——那就是巧用俗语、成语,为你的副业注入灵魂。这不仅是文字游戏,更是一种深刻的文化认同与情感链接的策略。

俗语与成语,是中华民族千百年来生活智慧与语言艺术的结晶,它们自带一种天然的亲近感和权威性。一句“酒香不怕巷子深”,便胜过千言万语的产品介绍,它传递的是对自身品质的绝对自信;一句“一分耕耘,一分收获”,则为那些需要付出努力和时间的副业项目(如技能学习、内容创作)找到了最坚实的价值注脚。当你的副业文案中出现这些凝练的短句时,它瞬间就能与目标用户的知识背景和情感记忆产生共振。用户看到的不再是一个冰冷的商业推销,而是一个懂得生活、尊重价值、值得信赖的“人”。这种基于文化共识的信任,是任何华丽的辞藻都难以比拟的。运用这些语言的魅力,本质上是在降低沟通成本,用最短的路径抵达用户内心最柔软的地方。

那么,如何将这种文化智慧具体应用到不同类型的副业文案中呢?这需要精准的匹配和巧妙的转化。对于手作、农产品等强调“原生态”和“匠心”的副业,文案可以围绕“返璞归真”“道法自然”展开,比如宣传自家蜂蜜,可以说“采百花之精,酿自然之味,每一滴都是来自大山的馈赠”,远比“纯天然无添加”来得动人。对于知识付费、技能教学类副业,则应侧重于“授人以渔”“精雕细琢”,例如设计课程广告,可用“我们不贩卖焦虑,只授你安身立命的真本事,带你体验从‘眼高手低’到‘独具匠心’的蜕变”。而对于服务型副业,如家政、咨询,关键在于突出“诚信”与“实效”,一句“君子爱财,取之有道”点明经营理念,一句“对症下药,药到病除”比喻解决问题的能力,其说服力不言而喻。这种接地气的表达,将抽象的商业行为拉回到了具体的生活场景,让用户感同身受。

更有趣且极具创造力的应用,莫过于用“成语接龙”的方式来启发副业灵感与文案脉络。这看似一种文字游戏,实则是一种发散性思维训练,能帮你打破固有的营销套路。我们不妨尝试一下:假设你的副业与“阅读”和“知识分享”相关。从一个核心词“书”开始接龙:书香门第——这立刻为你的副业定下了一个儒雅、有格调的基调,你可以打造一个“线上书香门第”的知识社群。接着:第次不苟——这个词提醒你,内容输出必须严谨、认真,不能敷衍了事,这可以成为你社群的运营准则,并作为宣传点:“我们的每一份书单,都经过第次不苟的筛选”。再接:苟日新,日日新,又日新——这句出自《大学》的古语,完美契合知识迭代的需求,你可以推出“日新共读计划”,强调每日进步的概念。继续:新益求新——意味着不仅要读书,还要有创新思考,鼓励成员产出自己的见解。你看,一个简单的成语接龙,就从品牌定位、运营理念到产品形态,串联起了一整套充满文化韵味的副业构想。它强迫你从一个点出发,不断地进行联想、深化和延伸,最终形成的方案自然具有内在的逻辑统一性和独特的文化魅力。

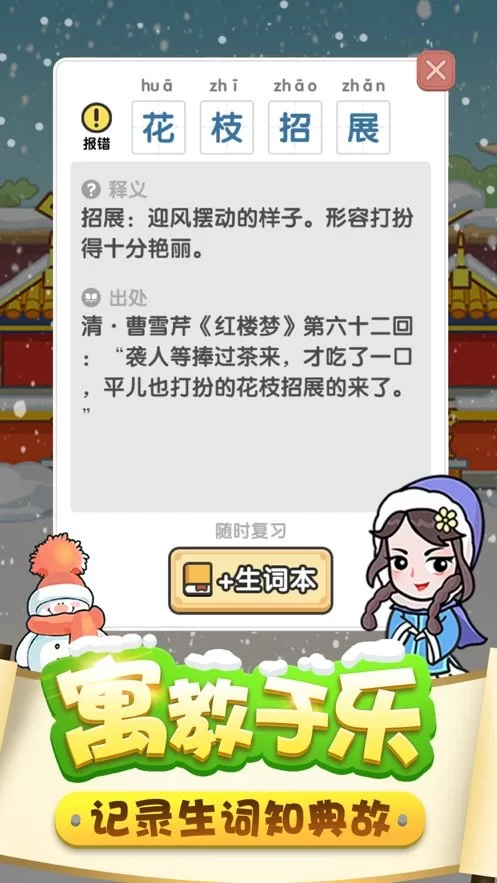

然而,将传统文化赋能于副业营销,绝非简单的词语堆砌。滥用、错用成语,反而会弄巧成拙,显得附庸风雅,引人发笑。比如,用“罄竹难书”来形容产品种类多,那就成了灾难级别的事故。因此,运用这门“功夫”有两个核心前提:一是真正的理解,二是恰当的融合。理解,意味着你要知道每个成语、俗语的来源、本意和引申义,以及它在当代语境下的情感色彩。融合,则要求你的文案与副业的内核、你的个人品牌形象保持高度一致。如果你的副业是街头潮流服饰,却通篇“之乎者也”,必然会产生强烈的违和感。关键在于“神似”而非“形似”。即便不直接引用成语,但你的文风、叙事逻辑中流淌着传统文化的韵味,那种“润物细无声”的感觉才是最高境界。比如,可以借用章回体小说的结构写推文,或者用古典诗词的意境来拍摄产品图,这些都是更深层次的文化赋能。

归根结底,在这个信息爆炸且极度快餐化的时代,人们的内心深处反而愈发渴望一种沉静、真诚和有底蕴的连接。利用俗语、成语这些承载着集体记忆和文化基因的元素来创作副业文案,正是在回应这种深层次的心理需求。它不是一种投机取巧的技巧,而是一种返璞归真的沟通哲学。它要求你慢下来,去品读文字背后的智慧,去思索自己的副业能为他人创造何种真实的价值。当你能将“诚信为本”“匠心独运”这些理念真正内化于心,并用最朴实、最贴切的语言表达出来时,你的副业就已经在激烈的市场竞争中,拥有了最坚固的护城河。这护城河,由文化筑成,由人心守护。