倒买倒卖副业靠谱吗?这些小生意能闷声赚钱?

“闷声发大财”的故事总能轻易撩拨起现代人的神经,而“倒买倒卖”无疑是这个叙事里最古老也最富诱惑力的角色。那么,这种看似门槛极低的副业,在今天究竟还靠不靠谱?它真的是普通人实现“闷声赚钱”的捷径,还是只是一个被过度美化的陷阱?答案并非非黑即白,它更像是一场对个体认知、执行力和心理素质的综合考验。这门生意的核心,早已超越了简单的低买高卖,而是对一种核心资源的精准捕获与转化——信息差。

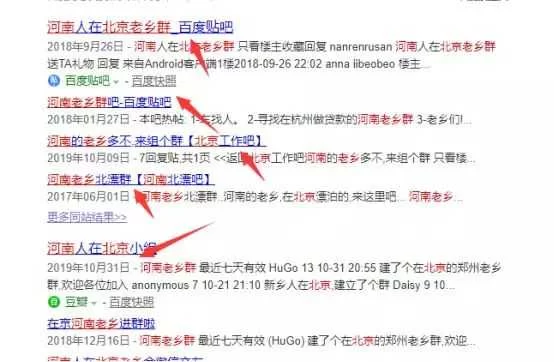

所谓信息差,就是你知而他不知,你懂而他不懂的价值缝隙。在互联网信息看似高度透明的今天,信息差非但没有消失,反而以更隐蔽、更多维的形式存在着。它可能存在于不同平台之间,比如一本书在孔夫子旧书网的标价是50元,而在某二手交易APP上,同样品相的书能卖到80元,这中间的30元差价,就是跨平台信息差的直接体现。它也可能存在于时间维度上,比如某款电子产品宣布停产,大多数人还在观望,而你预判到其未来收藏价值会上升,趁机低价囤积,等待合适的时机出手。更深层次的信息差,则源于专业知识壁垒,比如你懂古董瓷器的断代与真伪,能从地摊上以极低价格淘到珍品,而普通买家看到的,只是一只不起眼的老旧花瓶。因此,倒买倒卖的底层逻辑,不是体力活,而是脑力活,是发现、评估并利用信息差的能力。

要真正将信息差转化为“闷声赚钱”的小生意,需要选择合适的赛道。二手交易是新手最容易切入的领域。其盈利技巧在于“精选”与“运营”。不是所有旧东西都值钱,你需要聚焦一个你熟悉且有一定市场需求的细分品类,比如二手相机、绝版书籍、品牌潮牌服饰或是中古家具。以二手相机为例,你需要了解不同型号的性能、市场保有量、常见故障和合理的成色估价。盈利技巧包括:在摄影论坛、本地跳蚤市场等源头,以低于市场均价的价格收购功能完好但外观有瑕疵的“功能机”;通过专业的清洁、测试和拍摄,展现出其最佳状态;在描述中精准、诚实地标注成色,并提供专业的使用建议,建立信任感。这种基于专业知识的“赋能”,本身就是一种价值创造,其溢价远高于简单的商品搬运。除了实物,虚拟物品的倒卖也是一条路,比如在海外网站购买设计模板,再在国内平台汉化后销售,这利用的是地域和语言的信息差。

然而,光看到贼吃肉,没见贼挨打。副业倒买倒卖的风险,恰恰是那些“闷声发财”故事里刻意回避的部分。首当其冲的是库存风险。倒卖的本质是投资,你买入的商品就是你的股票。市场风向一变,你囤的货可能瞬间贬值,比如你高价囤了一批网红零食,结果热度过去,只能打折清仓,本金都难以收回。其次是法律与平台风险。对商品真伪的误判可能导致你陷入售假纠纷,不仅钱财受损,还可能影响个人征信。各大交易平台的规则也日益严苛,一旦被判定为“职业卖家”或出现恶意炒作,封号禁售会让你瞬间失去阵地。最后,也是最容易被低估的,是时间与精力成本。成功的倒卖者,绝不是动动手指那么轻松。从选品、采购、沟通、拍照、上架、打包到发货、售后,每一个环节都需要亲力亲亲。你面对的顾客可能千奇百怪,议价、退货、差评等琐事会持续消耗你的心力。如果缺乏强大的自律和时间管理能力,这份副业很容易变成一个吞噬你业余时间的“无底洞”。

对于想尝试的新手,应该注意什么?首先,从你熟悉的领域开始。你的爱好、你的专业,就是你最好的护城河。一个资深游戏玩家倒卖绝版游戏卡带,比一个外行去倒卖古董,成功率要高得多。其次,保持极度谨慎,用最小成本试错。不要一开始就投入大量资金,先从处理自己的闲置物品开始,熟悉整个交易流程。然后可以尝试小批量、低单价的商品,哪怕亏损,也在可承受范围内。再次,诚信是唯一的通行证。在这个圈子,口碑比利润更重要。对商品瑕疵的坦诚描述、对售前售后的耐心负责,能为你积累忠实的客户,这是长期发展的基石。最后,持续学习,保持对市场的敏锐。市场需求、平台规则、热门品类都在不断变化,你需要像一个真正的生意人一样,去分析数据,洞察趋势,不断调整自己的策略。

倒买倒卖这门古老的生意,在数字时代被赋予了新的内涵。它不再是简单的投机取巧,而更像是一场商业世界的微型实战演练。它逼着你去理解市场,洞察人性,学习沟通,管理风险。它能不能让你“闷声赚钱”,取决于你是否能真正掌握利用信息差的精髓,并愿意为之付出相应的努力与智慧。它筛选的不是资本,而是认知;它回报的不是运气,而是价值。当你不再仅仅把它看作一个快速致富的密码,而是当成一个认识商业、磨练心性的过程时,或许,那些真正“闷声”的财富,才会在不经意间悄然向你靠近。