充场兼职是骗局吗?观众充场到底在做什么?

当“充场兼职”的广告以“日结”、“高薪”、“轻松”等诱人字眼充斥在网络招聘平台时,许多人心中都会升起一个巨大的问号:这究竟是什么工作?充场兼职是骗局吗?要回答这个问题,我们不能简单地用“是”或“否”来概括,而应深入其运作肌理,看清其背后的商业逻辑与潜在陷阱。它并非传统意义上的体力劳动,而是一种围绕“人气”和“流量”展开的特殊服务,游走在商业宣传与虚假繁荣的灰色地带。

首先,要理解观众充场到底在做什么,我们必须明白“场”的概念。这里的“场”可以是线下实体空间,如产品发布会、行业峰会、讲座论坛、商业路演,甚至是新开的餐厅和店铺;也可以是线上虚拟空间,如直播间、社交平台群组、网络游戏等。充场人员的核心任务,就是作为“道具”,人为地制造出一种场面火爆、参与度高、广受欢迎的假象。在线下,他们可能只需要安静地坐在会场里充当听众,在特定时刻鼓掌,或者假装在咨询台前咨询;在线上,他们则需要进入直播间挂机、在评论区发布预先写好的好评、或是在社交群里营造热烈的讨论氛围。这背后其实是一条精心设计的“生意经”,主办方或商家通过支付少量费用,换取表面的繁荣,以此来吸引真正的目标客户、投资者,或是完成与投资方签订的“人气KPI”。对于充场者而言,付出的仅是时间和一点点表演,换取的则是看似轻松的报酬。

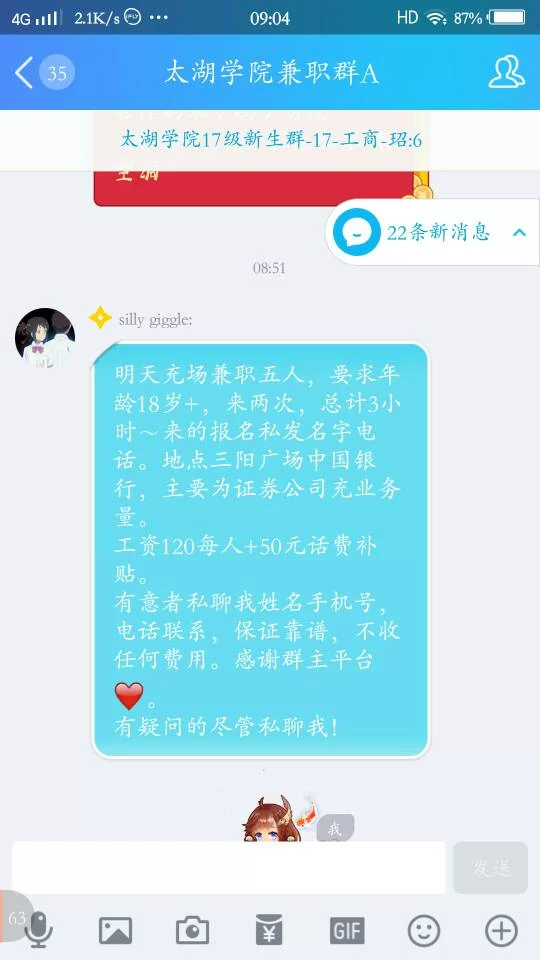

然而,正是这种“轻松”的特性,催生了大量会议充场兼职套路。许多不法中介或商家利用求职者想赚快钱的心理,设置了层层陷阱。最常见的套路便是“信息差”欺骗。招聘广告上写着“高端论坛听众”,时薪高达百元,实际到场后却发现是推销保健品或理财产品的营销会,气氛压抑且充满强制消费的暗示。更恶劣的则是“收费”陷阱,中介以“服装费”、“保证金”、“建档费”等名目,在入职前就要求求职者缴纳各种费用,一旦费用到手,便可能以各种理由克扣工资,甚至直接失联。还有一种“拉人头”模式,要求兼职者发展下线,将这份“工作”分享给朋友,承诺给予提成,其本质已经偏离了充场本身,带上了传销的色彩。这些套路之所以屡试不爽,正是因为它们精准地抓住了人们对于“低投入、高回报”的渴望,并将充场兼职的模糊性发挥到了极致。

随着互联网经济的深化,充场行为也从线下蔓延至线上,衍生出了更为隐蔽的形态,其中直播充场兼职的真相尤其值得警惕。直播带货的兴起,让“人气”直接与“销量”挂钩。一个拥有上万观看、评论不断、礼物刷屏的直播间,无疑更能吸引真实用户停留和消费。于是,直播充场应运而生。兼职者被要求进入指定直播间,按照“场控”的指令进行点赞、评论、互动,甚至使用小额资金购买商品,制造出“秒光”的抢购假象。这种行为的欺骗性更强,因为它直接作用于消费者的购买决策。对于兼职者而言,风险同样存在。平台方对于此类“数据造假”行为打击日益严厉,一旦被系统识别,参与充场的账号可能会被限流甚至封禁。更严重的是,如果所充场的直播间涉及诈骗、非法集资等违法犯罪活动,那么作为“帮凶”的充场者,也可能承担相应的法律责任。

这就引出了一个更为严肃的问题:充场兼职违法吗?从法律层面看,单纯的、不涉及欺诈的充场行为,例如作为群众演员参与节目录制,并不违法。但当充场行为与商业欺诈、虚假宣传挂钩时,其性质就发生了变化。根据《反不正当竞争法》和《广告法》,通过虚假交易、虚构人气等方式对商品或服务的销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者的,构成不正当竞争行为。组织者需要承担法律责任,而参与者,虽然可能因不知情而免于处罚,但其行为客观上已成为欺诈链条的一环。在极端情况下,如果参与的是为非法集资、网络诈骗等活动“撑场面”,则可能构成共犯。因此,求职者在面对这类兼职时,必须擦亮眼睛,不仅要警惕财产损失的风险,更要防范无意中触犯法律红线。

对于普通求职者而言,辨别和规避此类风险至关重要。首先要建立一种基本认知:任何超出常规的“轻松高薪”背后,往往都隐藏着不为人知的代价。在接触充场兼职时,要仔细甄别发布方的资质,优先选择正规平台或渠道。对于任何需要提前缴纳费用的兼职,应一律拒绝。在入职前,尽可能了解工作的具体内容、地点、时间以及主办方背景,如果信息模糊不清,含糊其辞,那么风险系数必然很高。最重要的是,要坚守自己的道德和法律底线,如果意识到工作内容涉及欺骗消费者或可能违法,即使报酬再高,也应当果断拒绝。在这个流量为王的时代,真实与价值的创造才是长久之计,任何试图走捷径、依靠虚假繁荣堆砌起来的商业大厦,终有崩塌的一天。而作为个体,保持清醒的头脑和独立的判断力,是我们在这场喧嚣的“人气游戏”中保护自己的最佳武器。