夸大副业之美听着假,夸大哥的顺口溜为啥还那么火?

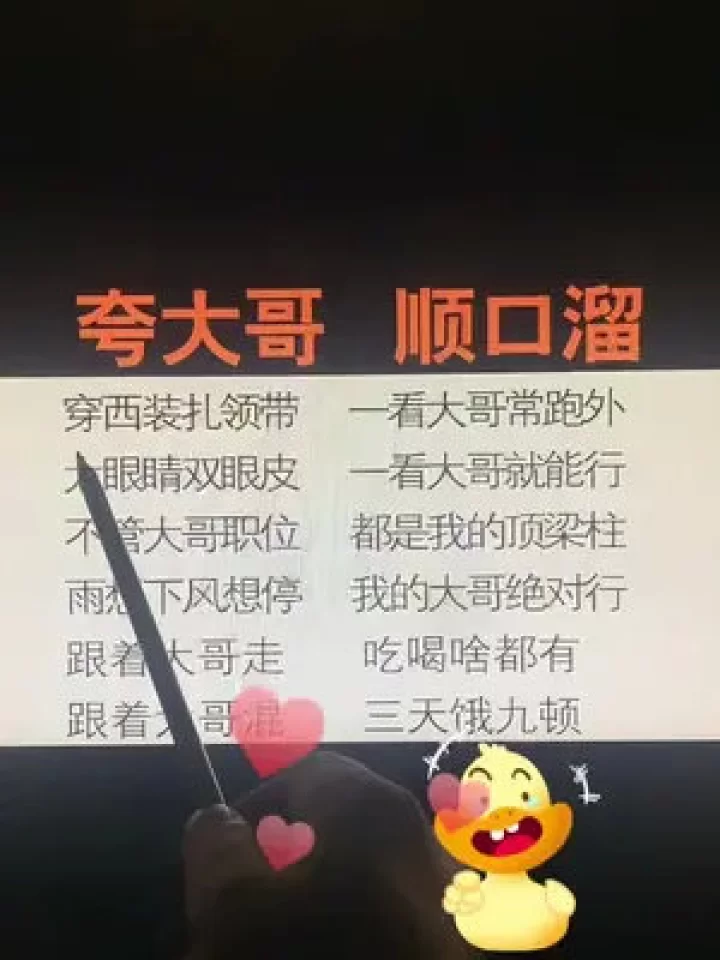

解构“夸大哥”顺口溜的流行密码,首先要理解其作为一种“语言病毒”的传播特性。这些顺口溜的语言结构极其精简,去除了所有修饰和逻辑论证,只剩下核心的承诺和指令。*“门槛低、见效快、收益高”*这九个字,就囊括了所有“成功学”的精髓。这种高度压缩的信息,在碎片化的阅读场景中具有天然的穿透力。它不要求观众思考,只要求观众记忆和相信。这与我们小时候背诵的乘法口诀、广告语异曲同工,通过重复和韵律,绕过大脑的理性审查区域,直接植入潜意识。因此,夸大哥顺口溜为何流行的第一个答案,就在于其形式的“降维打击”——它用最原始的口头禅模式,对抗了信息爆炸时代的认知疲劳。

更深层次的原因,需要进行一场彻底的夸大副业的心理学分析。当今社会,普遍存在的“经济焦虑”和“阶层固化”的担忧,是这类内容滋生的最佳土壤。许多普通人面临着主业收入停滞、生活成本高企、未来充满不确定性的困境。他们渴望改变,但缺乏方向、资源和启动的勇气。“夸大哥”的出现,恰好填补了这一心理真空。他提供的不是一套复杂的商业计划,而是一个简单易行的“精神拐杖”。他所描绘的副业,无论真假,都提供了一个“可能性”的出口。观众在观看时,并非在进行理性的事实核查,而是在进行一种“心理代偿”和“情绪消费”。他们消费的不是信息,而是“希望”本身。这几句顺口溜,就像一剂强效的心理安慰剂,暂时缓解了现实带来的压力和挫败感,提供了短暂而虚幻的掌控感。

将“夸大哥”顺口溜置于更广阔的媒介环境中考察,我们会发现它与网络爽文与顺口溜传播的逻辑一脉相承。“爽文”的核心是什么?是主角在逆境中迅速翻身,打脸所有看不起他的人,最终走向人生巅峰。这种叙事满足了读者内心深处对“不公”的反抗和对“成功”的幻想。“夸大哥”的短视频,就是一部微型爽文,一个15秒的翻身故事。“大哥”就是主角,他告诉你“我行你也行”,而那几句顺口溜,就是通往成功世界的“咒语”。观众通过点赞、评论、模仿,完成了与这个爽文世界的互动,获得了廉价的参与感和代入感。这种传播模式的核心,不是内容的真实性,而是其带来的“爽感”。它精准地抓住了人性中“走捷径”和“渴望被认可”的普遍弱点,并将其放大到极致。

那么,普通人为什么相信夸大哥?这背后还有算法和信息茧房的无形推手。当一个用户偶然点开了这类视频,算法会判定他对此类内容感兴趣,并持续推送相似的视频。久而久之,他的信息流里充满了各种“大哥”和“导师”,形成了一个“副业暴富”的信息茧房。在这个闭环里,质疑的声音被过滤,成功的案例被无限放大,虚假的承诺被反复印证。身处其中的人,会逐渐丧失判断力,认为“搞副业赚大钱”是一件理所当然、人人都在做且极易成功的事情。这并非单纯的愚昧,而是技术环境下认知被塑造的结果。算法为了追求用户时长和互动率,不惜将人们推向更极端、更偏执的信息孤岛,而“夸大哥”们,正是这个系统中最擅长迎合算法的“内容渔夫”。

归根结底,“夸大哥”顺口溜的火爆,是一面折射社会心态的棱镜。它既暴露了部分人群在现实压力下的脆弱与迷茫,也揭示了数字时代内容传播的异化与扭曲。我们不能简单地嘲笑或批判那些信奉者,而应看到其背后真实的社会需求与情感缺口。这种现象的流行,恰恰说明我们的社会需要更多元、更务实、更具建设性的成功路径引导。真正的改变,从来不是靠几句押韵的口号,而是源于对自我的清晰认知、对技能的持续打磨和对现实的耐心耕耘。理解“夸大哥”为何有市场,不是为了成为他,而是为了看清我们脚下的路,以及这个时代的真实倒影。