全职兼职到底是啥意思,又属于啥分类呀?

全职与兼职,这两个词汇在当今职场中无处不在,但其背后精确的法律内涵与实际边界,却并非人人清晰。许多人简单地认为,全职就是每天坐班八小时,兼职就是打零工,这种浅层认知远不足以应对复杂多变的现代就业环境。要真正理解二者,必须深入到法律定义、权利义务、用工模式乃至职业发展的维度进行系统性剖含。这不仅关乎一份工作的选择,更直接牵涉到劳动者的核心权益保障与企业的合规运营。

从法律层面审视,我们日常所说的“全职”和“兼职”在《中华人民共和国劳动合同法》中有着更为严谨的称谓:“全日制用工”与“非全日制用工”。这是理解二者区别的根本基石。全日制用工,即我们普遍认知的全职,其核心特征在于劳动者与单一用人单位建立相对稳定、排他的劳动关系。法律上对其工时有着明确界定,即每日工作不超过八小时、每周工作不超过四十小时。在此基础上,用人单位必须与劳动者订立书面劳动合同,并依法为劳动者缴纳“五险一金”,即养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金。这种模式下,劳动者享有完整的劳动法律保护,包括但不限于带薪年休假、经济补偿金、法定节假日加班费等,是一种高稳定性、高保障性的用工形态。

与之相对,非全日制用工,即通常理解的兼职,其法律定义则体现出高度的灵活性。根据《劳动合同法》第六十八条的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这一定义直接揭示了其三大核心特征:工时短、计酬灵活、劳动关系非排他性。非全日制用工最大的特点在于其契约形式的便捷性,双方可以订立口头协议,当然也可以签订书面合同。然而,其在社会保障方面与全日制用工存在显著差异。用人单位必须履行的强制性社保义务仅为工伤保险,而其他险种则并非强制要求,通常由劳动者以灵活就业人员身份自行缴纳。这正是全职兼职的社保缴纳区别的关键所在,也是劳动者在选择兼职时必须首要考量的风险点。

深入探究全职和兼职的区别,会发现其影响渗透到劳动关系的方方面面。首先是劳动报酬的结算周期,全日制用工通常按月支付,而非全日制用工的结算周期则不得超过十五日,这体现了其“短、平、快”的特点。其次是解除劳动合同的代价,对于全日制用工,除非符合法定情形,用人单位单方解除合同需支付经济补偿金;而对于非全日制用工,双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工,且用人单位不向劳动者支付经济补偿。这种“来去自由”的特性,一方面赋予了劳动者极大的自主权,另一方面也意味着其职业稳定性几乎为零。因此,在审视兼职工作合同注意事项时,除了明确工作内容、时间、报酬标准外,更应高度关注报酬支付方式、人身安全责任、以及商业秘密保护等条款,即便只是口头约定,也应有意识地保留工作记录、沟通凭证等,以防备潜在的纠纷。

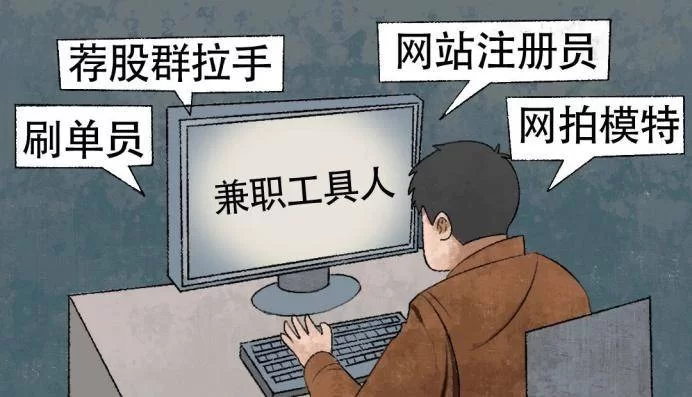

将视野放宽,全职与兼职仅仅是庞大用工体系中的两个基本点。如今,随着数字经济和平台经济的蓬勃发展,灵活用工模式分类也变得日益丰富和复杂,早已超越了传统二分法。除了标准的全日制与非全日制,我们还看到大量的劳务派遣、业务外包、项目制合作、平台众包等多种形态。例如,一名网约车司机与平台之间可能并非直接的劳动关系,而是一种承揽或合作关系;一位被派遣到甲公司工作的员工,其劳动合同签订方却是乙劳务派遣公司。这些新兴的用工模式,在满足企业对弹性、效率和专业性追求的同时,也对传统的劳动法律体系和社会保障制度提出了严峻挑战。它们模糊了雇佣的边界,使得“员工”的身份认定变得困难,进而影响到劳动权益的覆盖范围。

对于求职者而言,理解这些分类与区别的价值在于做出最适合自己的职业选择。追求安稳、希望建立长期职业生涯的个体,全日制用工无疑是首选,它能提供持续的成长路径和全面的风险保障。而对于那些希望兼顾学业、家庭,或是在主业之外探索兴趣、增加收入的人来说,非全日制用工及其他灵活用工模式则提供了绝佳的补充。然而,选择兼职意味着必须具备更强的自我管理能力和风险意识,需要主动规划个人养老保险、医疗保险,并不断提升自身技能以适应市场化的竞争。对于企业而言,构建一个多元化的用工组合,将核心岗位与全日制员工绑定,将辅助性、季节性、项目性的工作通过非全日制或外包等形式完成,已成为降本增效、增强组织韧性的重要战略。

理解全职与兼职,已不仅是法律条文的解读,更是对个体价值实现方式的深刻洞察。它关乎时间如何被定价,风险如何被分担,以及个人与组织的关系如何被重塑。在多元化的就业图景中,清醒认知自身定位与权利,方能于变局中寻得属于自己的那份确定性。选择没有绝对的对错,关键在于匹配与知情。