全职增值副业,增值电信业务适合工作之余做吗?

当“副业刚需”成为职场人的共识,目光自然会投向那些听起来更具“技术含量”和“盈利想象空间”的领域。增值电信业务,这个频繁出现在商业新闻中的名词,似乎正散发着独特的吸引力。它是否真的适合作为一份在工作之余经营的增值副业?这个问题不能简单地用“是”或“否”来回答。它更像是一扇需要特定钥匙才能打开的门,门后既有风景,也布满了现实的荆棘。理解这扇门的构造,远比盲目推门更为重要。

首先,我们必须解构“增值电信业务”这一概念本身。根据《电信业务分类目录》,它被划分为两大类,每一类都包含着具体的业务形态。第一类主要涉及数据中心(IDC)、内容分发网络(CDN)、国内互联网虚拟专用网(VPN)等基础设施型服务;第二类则涵盖了信息服务(ICP)、在线数据处理与交易处理、存储转发类业务(如短信/彩信服务)等应用层服务。对于个人而言,直接运营第一类业务几乎是不可能的任务。IDC、CDN业务需要巨额的硬件投入、机房建设、带宽采购以及专业的运维团队,这完全是资本和技术的重资产游戏,早已超出了“副业”的范畴。因此,我们的探索焦点,应精准地落在第二类信息服务业务上,这才是个人从业者在理论上可能触及的“裂缝”。

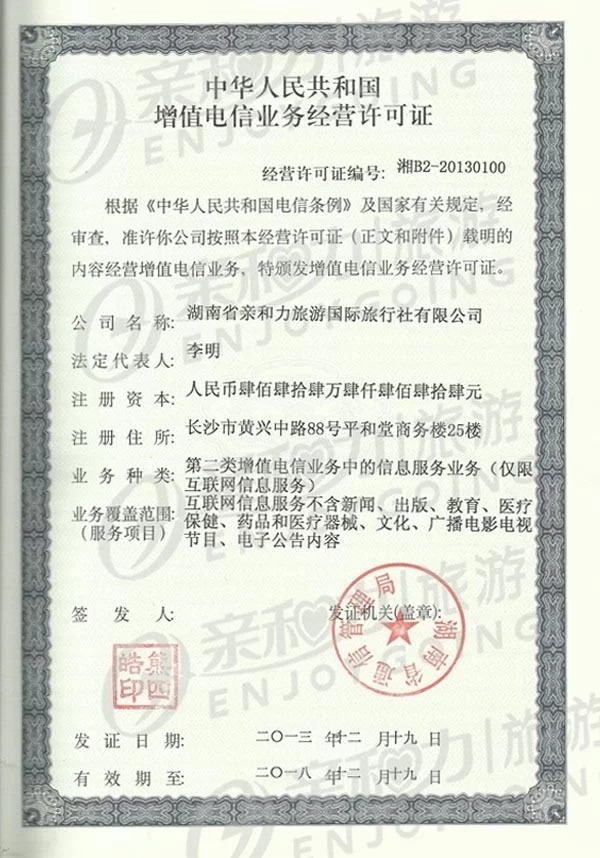

然而,即便是在理论上,一道名为“增值电信业务许可证办理流程”的“高墙”也横亘在绝大多数人面前。这并非一张简单的表格审批,而是对企业合法性的全面背书。申请第二类增值电信业务经营许可证(通常简称为ICP证或EDI证,取决于具体业务),硬性要求包括但不限于:必须是依法设立的公司,而非个体工商户或个人;注册资本不低于100万元人民币;有与开展经营活动相适应的专业人员和场地;有为用户提供长期服务的信誉或能力。对于仅有全职工作的个人来说,注册一家公司、凑齐百万注册资金(虽可认缴,但仍是责任),并配备相应的场地和人员,其时间成本、资金成本和精力投入,已经远远超出了“工作之余”的承载范围。这道准入门槛的设计初衷,是为了保障网络安全和用户权益,它天然地将零散的个体参与者排除在核心运营环节之外。

那么,这是否意味着增值电信业务的大门对个人彻底关闭了?并非如此。我们需要转换思路,从“直接运营者”的身份,转变为“生态参与者”或“价值连接者”。这便是个人从业者突破瓶颈的关键所在。一条清晰且可行的路径,是成为持牌企业的代理商或渠道合作伙伴。例如,许多大型云服务商(如阿里云、腾讯云)和短信服务商都拥有庞大的代理体系。个人可以申请成为其代理,利用自己的人脉资源和销售能力,为中小企业客户提供云主机、域名备案协助、短信验证码、营销短信等服务。在这种模式下,复杂的资质、技术支持和底层运维都由上游厂商负责,个人专注于市场开拓和客户服务。这本质上是一种销售型副业,但其产品正是增值电信服务,完全契合了“工作之余开展的增值电信业务”这一核心诉求。

除了代理模式,另一条更具技术含量的路径是提供“基于增值电信业务”的技术服务。如果你本身就是一名程序员、网站运维或UI设计师,这便是一个绝佳的切入点。例如,你可以承接企业小程序或网站的开发项目。你并不需要自己去申请ICP证,因为你可以指导客户完成主体认证,并将开发好的应用部署在已持有合法资质的云服务器上。你提供的是开发、部署和维护的专业技术服务,而云服务器、数据库、CDN加速等增值电信业务,则由客户向服务商采购。同样,你也可以提供网站性能优化服务,为客户分析瓶颈,并协助其配置CDN、优化数据库,以此收取服务费。这种模式将你的专业技能与增值电信业务的应用场景深度绑定,不仅客单价更高,也能有效积累个人品牌和专业声誉。

对于那些既没有强大销售能力,也不具备顶尖技术背景的普通人,是否还有机会?答案是肯定的,但需要更长的孵化周期和更精细的定位。可以考虑选择一个极度垂直的细分领域,通过内容创作建立影响力。例如,专门创作关于“如何为电商店铺选择合适的云服务器”或“小程序开发避坑指南”的深度内容,通过知乎、B站、微信公众号等平台吸引精准的目标受众。当你的内容足够专业、可信,便可以自然地导流至云服务推广链接、技术咨询服务或知识付费课程。这种模式的本质是“媒体+社群”的玩法,它将增值电信业务的知识价值变现,前期投入主要是时间和智力,风险极低,是典型的适合个人的低成本增值业务。

最终,选择增值电信业务作为副业,是一场关于认知、资源和执行力的综合考验。它要求我们必须清晰地认识到行业的准入规则,放弃不切实际的“运营商”幻想,转而以一种更灵活、更轻量的姿态,嵌入到庞大的产业生态链中。无论是成为一名服务代理、技术工匠,还是细分领域的知识博主,成功的关键都在于找到那个能将你的个人优势与市场需求精准匹配的生态位。与其梦想着拥有一座发电站,不如先成为一个能为社区拉好电线、装好电灯的可靠电工,在点亮他人的同时,也为自己点亮一份可持续的额外收入。