公务员企业兼职允许吗?条件和处理办法有哪些?

在探讨公务员能否在企业兼职这一问题上,答案并非简单的“是”或“否”,而是一幅由严格禁令、特殊例外与严密监管共同构成的复杂图景。其核心逻辑根植于公共权力的廉洁性与公平性,旨在从根本上防范利益冲突,维护公务员队伍的纯洁性和政府的公信力。根据《中华人民共和国公务员法》的刚性规定,公务员必须遵纪守法,不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一原则性条款,为公务员的行为划下了一条清晰的红线,是理解所有相关问题的总纲。

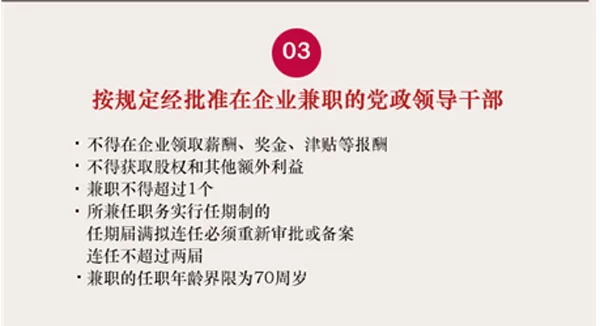

然而,法律的严谨性体现在其原则性与具体适用场景的结合上。在“原则上禁止”的大背景下,法律法规也预留了极其狭窄且需严格审批的特殊通道。这便是公务员允许兼职的特殊情况。通常,这些情况不具备营利性质,且与公共利益或学术交流密切相关。例如,因工作需要在机关外非营利性的事业单位、社会团体和基金会等组织中兼任少量职务,且必须经过事前批准,关键在于“不得领取兼职报酬”。这种兼职的目的往往是为了促进公共事务的协作或推动特定领域的发展,如参与行业标准制定、在官方认可的行业协会中承担义务性工作等。这里的审批程序极为严格,需要公务员本人提出申请,详细说明兼职的理由、机构性质、工作内容、时间投入及不取酬的承诺,并报请任免机关批准。整个过程透明化、书面化,任何口头同意或模糊操作都潜藏着巨大的合规风险。

对于在职公务员的限制是全方位的,而离职后的限制则体现了对“权力余温”的警惕,即公务员在职或离职后兼职限制。法律特别设定了“冷却期”条款,这道“防火墙”旨在防止离职公务员利用其在职期间形成的影响力、掌握的公共信息或人脉关系为特定企业谋取不正当利益。根据规定,原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员,在离职三年内;其他公务员,在离职二年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。这里的“直接相关”是认定的关键,它涵盖了原单位管辖范围内的行业、领域以及具体业务对象。例如,一位曾在市场监管部门负责审批食品生产许可的处长,离职后两年内显然不能到一家食品企业担任高管或顾问。这道锁定期不仅是法律义务,更是对公务员职业生涯延续性的道德约束,确保公共权力的影响力能够随职务的终止而有效“冷却”。

一旦触碰红线,违规兼职的行为将面临严肃的纪律追究和法律制裁,这涉及到公务员违规兼职的处理办法。处理的核心在于对行为的定性及其造成的社会影响。处理程序通常由纪检监察机关启动,经过调查核实后,依据《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国公务员法》等相关规定,给予责任人相应的政务处分。处分种类包括警告、记过、记大过、降级、撤职和开除,其严重程度与违规行为的性质、情节、造成的后果以及是否获取不正当利益等因素直接挂钩。处理不仅是惩戒个人,更是对整个公务员队伍的警示教育,彰显纪律的刚性。

更为关键和复杂的是对公务员兼职取酬的认定与处罚。在实践中,“取酬”的形式极具隐蔽性,早已超越了传统的工资、奖金范畴。调查人员需要穿透表面,识别各种变相的利益输送。认定“取酬”不仅限于直接的货币收入,还包括股权、分红、购物卡、旅游安排、为亲属支付费用、高价值馈赠,甚至是以明显不合理的低价购买房产或服务。一旦“兼职取酬”的行为被查实,处罚将升级。除了上述的政务处分外,违纪所得必须被收缴。如果取酬行为与利用职权或职务影响为相关企业谋利相结合,并达到一定数额,则可能突破违纪界限,涉嫌构成受贿罪等刑事犯罪,将被移送司法机关追究刑事责任。这种“纪法贯通、法法衔接”的监督体系,使得违规兼职的代价极其高昂,任何心存侥幸的行为都可能带来毁灭性的职业后果。

当前,对公务员兼职行为的监管正呈现出前所未有的高压态势与智能化趋势。随着纪检监察体制改革的深化和监督体系的完善,传统的“人情”“面子”在铁的纪律面前已不堪一击。大数据、云计算等信息技术被广泛应用于监督执纪,通过工商注册、社保缴纳、税务申报、银行流水等多维度数据的交叉比对,许多过去难以发现的隐形兼职、挂证取酬等问题浮出水面。同时,群众监督、网络举报的渠道愈发畅通,社会舆论的监督力量也成为悬在潜在违规者头上的达摩克利斯之剑。在这种背景下,每一位公务员都应清醒地认识到,兼职领域的纪律红线不仅是职业行为的约束,更是对个人品德、政治忠诚和公共责任感的综合检验。它要求公职人员时刻保持对权力的敬畏,将公共利益置于个人利益之上,在职业生涯的每一个阶段都坚守廉洁自律的底线。这道红线并非束缚,而是对公职人员身份认同与职业操守的终极考验,它衡量着个人欲望与公共天平之间的重量,最终定义了一名合格公务员的真正价值。