公务员允许的副业有哪些?这七种能做吗?

公务员能否从事副业,这是一个盘旋在许多体制内工作者心头的疑问。它并非一个简单的“是”或“否”能解答的问题,其背后牵涉到一套严密的法律框架、职业伦理与纪律约束。与其四处打听“这七种能做吗”之类的具体清单,不如从根本上理解其核心原则:法无授权不可为。这条原则清晰地界定了公务员行为的边界,任何副业的探索都必须在这一框架内审慎进行,稍有不慎,便可能触碰纪律红线,影响个人前途。

要厘清这个问题,我们必须回到其法律基石——《中华人民共和国公务员法》。其中第五十九条明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是悬在所有意图从事副业的公务员头顶的“达摩克利斯之剑”。为何会有如此严格的规定?其根本目的在于维护公务员队伍的廉洁性与公信力。公务员手握公权力,其职责是为公众服务,若允许其随意经商办企业,极易滋生权力寻租、利益输送等腐败行为,导致公共权力与私人利益产生冲突。因此,从制度设计上切断公务员与营利性活动的直接关联,是保障社会公平正义的必要举措。理解了这一立法初衷,我们才能明白,任何副业探讨都不能绕开“非营利性”和“无利益冲突”这两个核心前提。

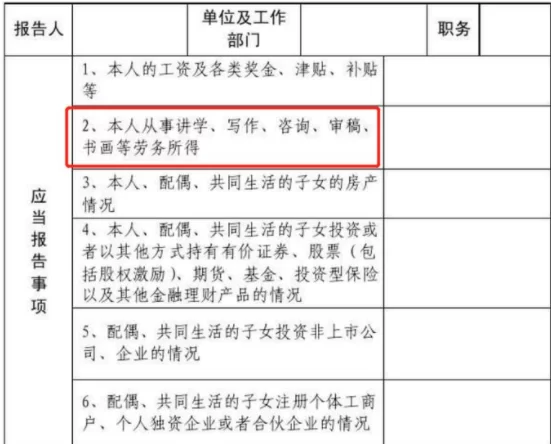

那么,在这条严格的红线之下,是否就完全没有个人价值实现的余地了呢?也并非如此。我们可以将公务员允许的副业类型进行一个概念上的划分。第一类,是绝对禁止的“雷区”。这包括但不限于:开办公司、个体工商户;担任企业的股东、董事、监事、经理等职务;从事有偿中介、法律、会计、审计等专业服务;利用职权或职务影响推销产品、介绍业务等。这些行为直接与公权力挂钩,或存在巨大的利益冲突风险,是纪律严令禁止的。第二类,是在特定条件下可能被允许的“模糊地带”。这类副业的核心特征是智力成果的转化和非职务影响的劳动。例如,公务员在不影响本职工作、不使用单位资源、不暴露公职身份的前提下,将自己的专业知识、业余爱好进行创作,如撰写小说、发表学术论文、进行书法绘画创作并合法取得稿酬或版权收入。这类活动通常被视为个人劳动成果的合法变现,与利用公权力谋利有着本质区别。此外,参与一些非营利性的社会公益活动、学术讲座等,只要不影响工作且不取酬,通常也是被鼓励的。关键在于,这些活动必须纯粹,不能与公务员的身份、职权、管辖范围产生任何联想。

明确了“能做什么”与“不能做什么”的边界后,更为关键的是掌握“如何做”的注意事项。这绝非危言耸听,而是对个人职业生涯的真正负责。首先,程序前置、主动申报是“金钟罩”。在考虑任何可能产生收入的业余活动前,最稳妥、最负责任的做法是向所在单位的人事或纪检监察部门进行咨询和报备。这并非“自投罗网”,而是寻求组织指导、明确政策边界的自我保护行为。单位的答复将为你提供最权威、最安全的指引。其次,恪守“三不原则”是“护身符”。即:不影响本职工作、不使用公共资源、不损害公职形象。你的副业不能占用工作时间,不能使用单位的电脑、电话、文件等任何公共资源,更不能在外部活动中有意无意地透露或利用自己的公务员身份来获取便利。最后,保持低调、隔离公私是“防火墙”。即使从事的是合规的智力创作类副业,也应尽量使用笔名、艺名,避免将个人生活与职业身份过度捆绑,防止因副业上的争议或失误,反噬到本职工作和公职形象上。在社交媒体时代,这一点尤为重要。

随着数字经济和平台经济的兴起,新的职业形态不断涌现,这也对传统的公务员副业管理规定提出了新的挑战。例如,成为一名知识付费平台的匿名讲师、运营一个与工作无关的流量巨大的自媒体账号、进行线上编程接单等,这些行为是否属于“营利性活动”的范畴,界定起来变得更为复杂。但万变不离其宗,判断的标准依然是其是否与公权力产生了关联。如果一个自媒体账号的任何内容都可能被解读为利用其职务背景或专业知识谋利,或者其影响力可能被用于未来潜在的利益交换,那么风险就极高。因此,面对这些新兴的诱惑,公务员需要比以往任何时候都更加清醒和自律,时刻反问自己:我的这项活动,能否经得起最严格的审视?它是否让我与某些人或事产生了不应有的联系?

与其在副业的边缘反复试探,不如回归到公务员职业本身的价值追求上来。这份职业提供的稳定、社会尊重和实现公共抱负的平台,本身就是一种无可替代的“回报”。将业余精力投入到提升业务能力、学习新知识、陪伴家人、参与社区服务等更具建设性的活动中,或许能带来比额外收入更长远、更丰厚的滋养。当然,这并非否定个人追求多元生活的权利,而是在选择面前,必须清醒地认识到公务员身份所承载的特殊责任与约束。真正的智慧,不在于找到规则的缝隙,而在于理解规则背后的精神,并在职业生涯的全局中做出最有利、最无悔的抉择。