公务员兼职认定标准有哪些?违规情形怎么算?

首先,厘清公务员兼职认定标准是判断行为性质的前提。认定过程并非孤立地看“是否领了工资”,而是形成一个完整的证据链,综合考量三个核心维度:身份、行为与目的。第一,身份维度,行为主体必须是在编的、依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的公务员,这排除了事业单位人员、临时雇员等群体。第二,行为维度,这是认定的关键与难点。“兼职”的形式远超传统认知,不仅包括在企业中担任法定代表人、股东、董事、监事、经理等显性职务,也包括以“顾问”、“专家”等名义提供有偿服务,甚至一些隐蔽性极强的“挂名”行为,即不参与实际经营但登记在册,同样被视为兼职。更值得注意的是,一些间接参与行为,如利用职权或职务影响力为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人经营活动谋取利益,本质上也被纳入了违规从事营利活动的范畴。第三,目的维度,即是否以获取经济利益为目的。无论是直接的薪酬分红,还是间接的股权增值、利益输送,只要行为与营利结果产生关联,就可能触发监管的红线。这三个维度相互印证,共同构成了对兼职行为的精准画像,确保了认定工作的严谨性与公正性。

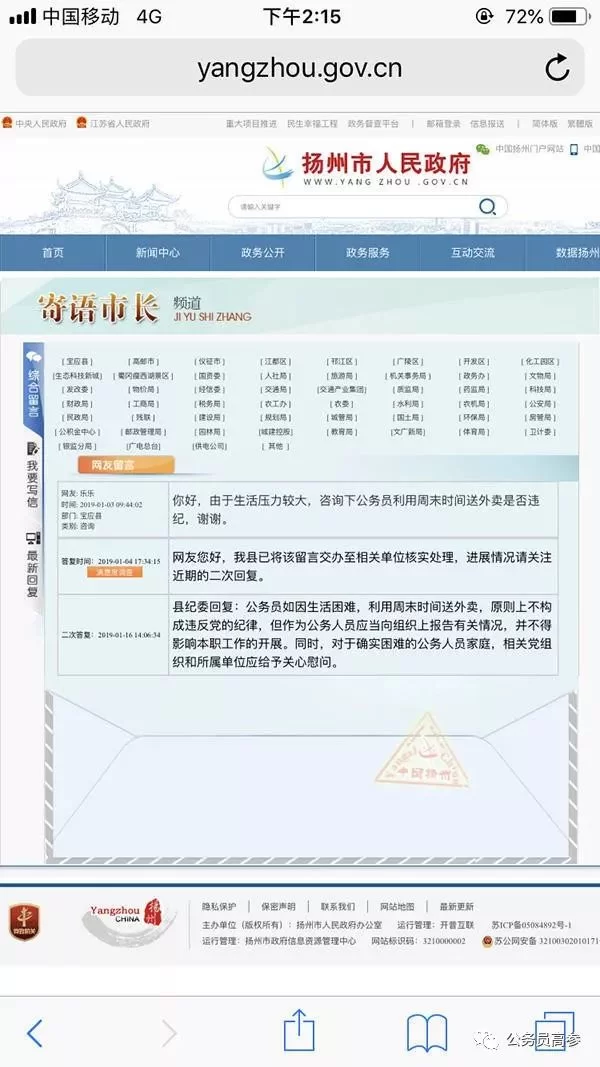

在明确了认定标准之后,具体的违规情形则变得更加具象化,其中公务员从事营利活动认定是核心环节。实践中,最常见的违规情形莫过于公务员在职创办企业规定的触碰。任何公务员未经批准,以个人或他人名义注册公司、开展经营活动,都是明令禁止的。其背后逻辑在于,公务员掌握着公共权力与信息资源,若同时成为“商人”,极易滋生权力寻租,破坏市场公平竞争秩序。例如,某市场监管部门的公务员私下开了一家食品公司,这本身就构成了严重的利益冲突,其审批、检查等公权力的行使动机必然会受到质疑。另一种典型情形是“挂证取酬”,即将自己的职业资格证书挂靠到相关企业并获取报酬。这种行为看似“人不到场”,但本质上是利用国家赋予的专业资质和公务员身份背书,为不法企业“漂白”,扰乱了行业管理秩序。此外,违规从事证券、期货等投资活动也需警惕。正常的股票投资通常是被允许的,但若涉及利用内幕信息、非公开信息进行交易,或在监管敏感期、敏感领域进行大额投资,则可能构成严重违纪甚至犯罪。这些形形色色的违规情形,无不围绕着“权”与“利”的勾结,是纪律监察部门重点打击的对象。

一旦违规行为被查实,那么公务员违规兼职怎么处理便成为公众关注的焦点。处理机制体现了“纪法分开、纪在法前”的原则,依据情节轻重、造成影响大小以及本人认错态度,进行分层分类处置。最轻的处分是“警告”或“记过”,适用于情节较轻、未造成严重后果、并能主动纠正的情况。若违规行为持续时间长、获利数额较大,或对单位声誉、社会公平造成了不良影响,则可能面临“记大过”或“降级”处分。对于担任领导职务的公务员,违规兼职的性质更为恶劣,往往伴随着“撤职”处分,即免去现任领导职务,并降低级别。最严重的处理是“开除”,这通常适用于屡教不改、造成重大经济损失或恶劣社会影响,或其行为已涉嫌犯罪的情况。除了党纪政务处分,经济上的追缴是必然环节。所有通过违规兼职获得的“违纪所得”,无论多少,都将被予以收缴。这种“既打板子,又丢票子”的处理方式,旨在彻底打消部分人员的侥幸心理,让违规的成本远远高于可能带来的收益,从而形成强有力的震慑。

深入剖析公务员兼职的认定与处理,我们看到的不仅是一条条冰冷的法规条文,更是对“公权为民”这一核心价值的深刻守护。这些规定的存在,本质上是在为公务员这一特殊职业划定一条清晰的边界,一边是神圣的公共职责,一边是私人的经济追求。当个人选择进入公务员队伍时,就意味着在特定领域内(主要是营利性活动)让渡了部分个人权利,这是一种职业的契约,更是对人民的庄严承诺。因此,理解并遵守这些规定,不应被视为一种束缚,而应是每一位公职人员内化于心的职业操守和行为自觉。它提醒着每一位手握公权者,权力的来源是人民,权力的行使必须服务于人民,任何试图将公权异化为私利工具的行为,终将受到纪律与法律的严惩。这条界限的清晰与坚定,正是维持社会公平正义、保障政府肌体健康的生命线所在。