公务员副业搞钱合法吗?能做的不违法有哪些?

公务员能否从事副业增加收入,这是一个缠绕在许多体制内人心头的复杂问题。一方面,相对固定的薪酬在面对日益增长的生活成本时显得力不从心;另一方面,铁一般的纪律与崇高的社会期望又为任何“出格”行为划定了清晰的边界。这种现实需求与制度约束之间的张力,使得“公务员副业搞钱”这个话题充满了敏感性与探讨的必要性。答案并非简单的“可以”或“不可以”,而是一幅需要精细解读的法律、政策与个人选择的复杂图景。

要理清这个问题,我们必须首先回到最根本的源头上——《中华人民共和国公务员法》。这部法律的第五十九条第(八)项明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这就是悬在所有想要尝试副业的公务员头顶的“达摩克利斯之剑”,也是理解所有后续问题的关键所在。这里的“营利性活动”是核心概念,它通常指以盈利为目的,持续性地从事商业经营、市场营销、有偿中介等行为。例如,开公司、做微商、担任企业顾问、入股分红(非上市公司的原始股)等,这些都明确触碰了公务员搞副业的规定中的高压线,是不可逾越的公务员副业红线。这条红线的设立,其初衷是深刻的。它旨在从制度上阻断公权力与市场利益之间的不当连接,防止公职人员利用职务之便或其隐含的社会影响力为个人谋取私利,从而维护政府的公信力与社会的公平正义。

理解了法律的刚性约束后,我们便可以开始探索那些在法律框架内被默许或允许的,即公务员副业不违法的类型。这并非法律的“漏洞”,而是法律基于“法无禁止即可为”的原则,为公务员实现个人价值、改善生活留下的合理空间。关键在于如何准确界定“非营利性活动”与“被动性投资”。首先,最为稳妥的一类是知识性与创作性成果的转化。例如,公务员利用业余时间进行文学、艺术、摄影创作,并将其作品合法出售。同样,如果具备深厚的专业知识(且该知识不直接涉及其在机关单位的本职工作核心机密),通过出版社、学术期刊发表专著、论文获取稿酬,是完全合规的。这本质上是对个人智力劳动成果的回报,而非持续的商业经营行为。

其次,部分劳动技能的合理变现也处于灰色地带的边缘,但若操作得当,风险可控。比如,利用周末时间从事一些与本职工作毫无关联的体力劳动,如装修、家政服务、代驾等。这种方式的关键在于“去身份化”,即完全以一个普通劳动者的身份参与,不利用任何公职身份带来的便利,且收入来源清晰可查。然而,这种方式需要格外谨慎,因为其“非营利性”的界定有时较为模糊,一旦产生纠纷或被恶意举报,解释成本会很高。相比之下,教学与培训活动则更为清晰。如果一名公务员具备教师资格,且所教授内容不涉及其在单位工作中接触到的敏感信息,那么在合规的教育机构兼职授课,或进行线上有偿知识分享,通常被认为是合法的。这里的核心在于,输出的是公共性知识,而非职务信息。

再者,合规的投资理财行为是公务员实现资产增值的重要途径,也是法律明确允许的。这包括购买股票、基金、国债等金融产品,以及通过合法渠道获取房产租金、银行存款利息等被动性收入。法律禁止的是“经商办企业”,即作为经营主体直接参与市场运作,但并未禁止个人作为投资者参与资本市场。因此,公务员可以通过专业的投资理财,让财富实现保值增值,这属于公务员如何合法增加收入的成熟且低风险方式。但需注意,投资行为必须纯粹,不能利用内幕信息,也不能参与企业的实际经营管理。

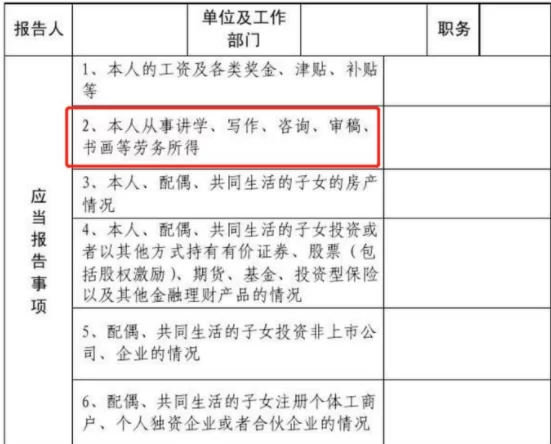

最后,我们必须强调实践中的审慎原则。即便某些活动看似在法律允许的范畴内,也必须考虑其可能带来的潜在风险。第一,报告义务。许多单位的内部规定要求,公务员从事可能影响职务廉洁性的重大事项,包括一定的副业活动,需要向组织报告。主动沟通、获得认可,是规避后续风险的最佳方式。第二,身份剥离。在任何副业活动中,必须严格将公务员身份与个人身份剥离,不得使用、暗示或变相利用职务影响为自己或他人谋利。在社交媒体上,更要谨言慎行,避免因不当言论或行为引发公众对其公职身份的联想,损害公务人员队伍的整体形象。第三,精力分配。副业绝不能影响本职工作的履行。这是对公务员最基本的要求,任何因副业导致工作效率低下、责任心缺失的行为,都可能面临纪律处分。

归根结底,对于公务员而言,探索副业的道路更像是在一条狭窄且边界清晰的航道上行舟。它要求舵手既要有对法律规则的敬畏之心,又要有对个人能力边界的清醒认知。选择公务员可以做的副业,不仅是选择一种增收方式,更是选择一种审慎、自律的生活方式。它考验的不仅是个人专业技能,更是智慧、格局与定力。真正的安全区,始终建立在对公职身份的珍视和对法律红线的坚守之上。其核心不在于“搞钱”,而在于在规则的护城河内,如何更丰盈地实现自我价值,让人生拥有另一重坚实的底色。