公务员想搞副业赚钱,哪些合法的不违法能做吗?

在“铁饭碗”的光环下,当代公务员群体同样面临着生活的重压与对更高生活品质的向往。当工资条的数字追赶不上房贷、车贷、子女教育的增长曲线时,“搞副业”这个念头便如野草般在心底滋生。然而,与普通职场人不同,公务员的身份特殊性如同一道无形的紧箍咒,使得任何关于“外快”的探索都必须慎之又慎。这并非简单的能否赚钱的问题,而是一道关于规则、风险与智慧的综合考题。我们必须清醒地认识到,公务员发展副业,首先不是一门生意学,而是一门法学与政治学,其核心在于如何在法律的框架内,巧妙地“戴着镣铐跳舞”,既不触碰纪律的“高压线”,又能实现个人价值的延伸和收入的合法补充。

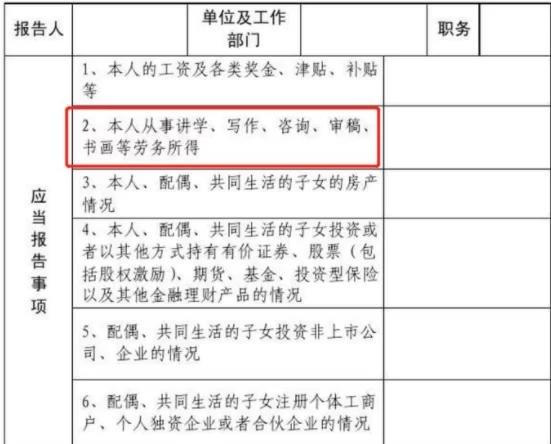

明确不可触碰的“红线”,是所有思考的起点。根据《中华人民共和国公务员法》等一系列法律法规,公务员的副业边界划得异常清晰。首要的禁区便是“不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这意味着,你不能开公司、做股东、当法人,哪怕只是挂个名也不行;你不能去企业兼职领薪水,哪怕是顾问、指导之类的虚职。其次,严禁利用职权或职务上的影响为自己或他人谋取利益。比如,你手握项目审批权,就不能去参与相关领域的设计、咨询;你在市场监管部门,就不能利用信息优势指导亲友开店。这不仅是违法,更是对公职人员廉洁性的根本性背叛。再者,不得违反国家有关规定,从事或者参与营利性活动。这是一个兜底条款,涵盖了诸如违规放贷、有偿中介、利用内幕信息炒股等一系列行为。理解了这些禁区,我们才能在安全的土地上寻找可以播种的园地,否则任何一步都可能踏空,断送的不仅是副业,更是整个职业生涯。

那么,在严格的规定之下,是否真的存在公务员副业赚钱不违规的方法?答案是肯定的,关键在于转换思路,从“经商”思维转向“价值变现”思维。体制内人员如何发展副业,最安全、最受鼓励的路径无疑是知识与技能的合法变现。这完全符合国家对干部提升综合素质、鼓励学以致用的导向。例如,一位历史专业的公务员,可以在业余时间为文化类公众号撰写深度稿件,获取稿费;一位精通法律的干部,可以在不与本职工作冲突的前提下,为普法平台录制音频课程;一位外语能力出色的同志,可以承接一些非涉密的、与公务无关的笔译工作。这些行为的本质是出售你的知识成果,而不是你的身份或权力。同样,艺术与创作类副业也备受青睐。如果你擅长书法、绘画、摄影,完全可以利用业余时间创作,通过正规渠道出售作品。这不仅能带来收入,更是个人情操的陶冶与专业能力的证明。核心原则是:你的产出物(文章、课程、作品)必须独立于你的公务员身份,其价值源于你的个人才华与努力,而非职务带来的便利。

除了知识变现,劳动型与投资型副业也存在着一定的探索空间,但需要更加谨慎的拿捏。对于劳动型副业,比如周末跑跑网约车、做做代驾,法律上并未明令禁止,但这其中潜藏着巨大的“软风险”。首先,这可能会影响你的本职工作精力,一旦被发现,即使不违纪,也可能在领导心中留下“不务正业”的印象。其次,公务员的形象要求相对庄重,从事此类“接地气”的副业若不慎被曝光,可能引发不必要的舆论风波,损害单位乃至整个公务员队伍的形象。因此,若要选择此类副业,低调是唯一的生存法则,必须确保其不影响工作、不为人知、不产生纠纷。相比之下,被动投资型收入则更为安全稳妥。将合法的工资性收入进行合理的理财规划,如购买股票、基金、国债等,是用钱生钱,不属于“从事营利性活动”的范畴。但必须牢记,绝不能利用职务之便获取任何内幕信息,所有投资决策必须基于公开市场信息,这一点是金融监管的底线,也是公务员纪律的底线。

归根结底,公务员探索副业之路,是一场对心智、格局与定力的考验。在行动之前,必须进行一次彻底的自我审视与风险评估。你需要问自己几个问题:我的副业是否会与我的工作职责产生任何形式上的关联?它是否需要利用我的公务员身份来背书或推广?它是否可能让我陷入利益冲突的漩涡?如果任何一个问题的答案是肯定的,那么就应该果断放弃。正确的姿态应当是,将副业视为主业的有益补充和自我价值的延伸,而非“发家致富”的捷径。它应当是你提升专业能力、拓展人生视野的窗口,而不是让你深陷焦虑与风险的泥潭。选择一条既能发挥你的专长,又能保持安全距离的道路,比如深耕某个知识领域成为付费专栏作家,或者将你的爱好打磨成可以销售的艺术品,这不仅能带来经济上的回报,更能带来精神上的富足与成就感。在追求个人发展的道路上,永远不要忘记,作为人民公仆的初心和廉洁自律的底线,才是你最宝贵的、不可估量的“无形资产”。守护好这份资产,才能在任何时候都行得正、走得稳,实现个人价值与社会价值的和谐统一。