公务员能搞副业吗?哪些副业合法不踩坑还靠谱?

这背后有其深刻的逻辑与制度考量。公务员手握公权力,其身份天然与公共资源紧密相连。若允许其无限制地投身商海,极易滋生权力寻租、利益输送等腐败温床,最终损害的是政府的公信力与社会公平正义的基石。设立这道防火墙,旨在确保公务员能将全部精力投入到为人民服务之中,避免个人利益与公共职责发生任何形式的冲突。因此,理解并尊重这一规定,是每一位体制内从业者思考副业问题的基本前提。然而,这并不意味着公务员的个人发展与价值实现之路就此堵死。在严格的公务员副业新规定之下,依然存在着一些合规的、能够探索个人潜能的“灰色地带”,或者说得更准确一些——“合法特区”。

那么,哪些领域属于这片珍贵的“合法特区”呢?我们可以从几个维度来剖析。首先是知识性与智力成果的转化。公务员群体普遍具备较高的学历和扎实的文字功底,这为知识变现提供了可能。例如,在不泄露国家秘密、工作秘密的前提下,利用业余时间进行文学创作、撰写专栏文章、从事翻译工作,或者在一些线上教育平台讲授与自身职务无利害关系的专业知识(如历史、文学、编程技巧等),这些都是被允许的。关键在于,你出售的是你的知识与技能,而非你的职务身份或权力影响力。其次是非职务相关的技能服务。如果你的业余爱好发展成了一项纯熟的技能,比如摄影、烘焙、乐器教学、平面设计等,在非工作时间,以个人身份提供服务并获取报酬,通常不违反规定。这里的要点是“非职务相关”和“个人身份”,不能利用公职身份进行任何形式的宣传或揽客,也不能影响本职工作的正常开展。最后,也是风险最低的一类,是个人合法财产的投资性收益。这包括购买股票、基金、理财产品等金融产品的收益,以及出租个人名下合法房产的租金收入。这类行为属于个人财产的管理范畴,与“从事营利性活动”有着本质区别,是完全合规的。

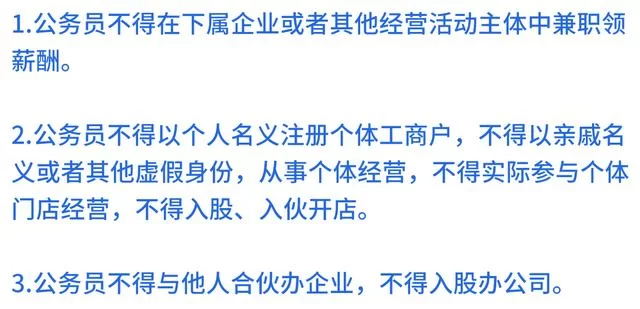

然而,机遇与风险并存,知晓“可以做什么”远比了解“绝对不能做什么”更为重要。一份详尽的体制内副业避坑指南是必不可少的。第一大“坑”,便是利用职权或职务影响。任何试图将工作中的信息、人脉、权力变现的行为,都是在悬崖边跳舞,是绝对的红线。第二大“坑”,是注册商事主体。无论是成为公司的股东、法定代表人,还是担任董事、监事等职务,都属于法律明令禁止的行为。第三大“坑”,是社交媒体的模糊地带。如今,许多人在自媒体上分享生活、积累粉丝,但公务员需格外谨慎。如果你的账号内容与公职身份过度捆绑,甚至利用“公务员”标签进行商业引流、带货或开展有偿咨询,那么风险将急剧升高。平台越大,关注度越高,潜在的审视也越严格。第四大“坑”,是兼职行为与本职工作的利益冲突。例如,城建系统的公务员绝对不能为开发商提供咨询服务,财政系统的干部也应避免从事与金融、财税相关的商业性兼职。这些看似隐性的关联,恰恰是组织审查的重点。

选择一条合规的副业之路,本质上是一场关于风险控制与自我管理能力的修行。它要求从业者具备高度的法律意识和政策敏感性,在做任何决定前,甚至可以向单位组织人事部门进行匿名或实名咨询,获取最权威的指导。一个更务实的视角是,将副业视为个人成长和职业体验的延伸,而非单纯的盈利工具。通过从事一份合规的副业,你可以锻炼某项技能,拓宽认知边界,甚至为未来的人生规划提供更多可能性。这种心态上的转变,能让你在面对诱惑时更加从容,在规划路径时更加理智。毕竟,公职人员的职业生涯有其独特的稳定性和社会价值,这份“主业”所带来的归属感与成就感,是许多短期商业利益无法替代的。

因此,围绕公务员副业的讨论,最终会回归到一个更深层次的问题:我们如何平衡公共身份的“公”与个人生活的“私”?法律给出了底线,而内心的准则则决定了我们能走多远、多稳。选择成为一名公务员,便选择了一种责任与担当,也意味着接受一定的行为约束。那些被允许的副业路径,与其说是“ loophole”,不如说是制度预留的人性化空间,鼓励个体在不违背公共利益的前提下,实现更丰满的自我。真正的智慧,不在于寻找规则的漏洞,而在于在规则的框架内,将个人的价值追求与职业的社会使命巧妙地融合,让人生的画卷既有公职人员的严谨底色,又不乏个人兴趣的绚丽点缀。这,或许才是“靠谱”二字的真正内涵。